Вятка - между Хлыновом и Кировом - Киров (Россия)

А вот, наконец, и сам Киров (минута в минуту, надо же, научились наши железнодорожники ездить по графику, и не только на "центральных" направлениях. А я ещё хорошо помню те времена, когда опоздание на 2-3 часа считалось вполне в порядке вещей...).

Любопытно, что на здании вокзала нет названия города: просто "Вокзал" - и всё. И это даже символично, потому что Киров остался единственным в России значимым городом, который до сих пор носит имя одного из плеяды "верных ленинцев" (и иже с ними): давно уж нет на нашей карте Свердлова, Калинина, Куйбышева, Горького, Орджоникидзе (про всякие "однодневки" типа Андропова, Черненко, Брежнева я вообще молчу), а древняя Вятка всё ещё никак не вернётся к своим топонимическим корням... Причём "виной" тому - сами местные жители: в городе несколько раз, начиная с 1993 года, проводился опрос, устраивались социологические исследования, создавались "рабочие группы", но горожане оказались непреклонными и сохранили верность "идеалам революции" (при том что никакого отношения к названному его именем – точнее, даже прозвищем - городу Сергей Миронович Костриков не имел и даже никогда в нём не был - разве что родился он в Вятской губернии, в городке Уржуме).Касательно даты основания Кирова сведения расходятся. Одни источники называют 1181 год, ссылаясь на "Повесть о стране Вятской", достоверность которой многие историки подвергают сомнению, поскольку написана она была лишь в начала 18 столетия и основывалась на легендах. Первое же документальное, то есть летописное упоминание о нём относится к 1374 году в контексте похода новгородских ушкуйников на столицу Волжской Булгарии Болгар, которые мимоходом грабанули Вятку. Тут надо отметить, что обычно, говоря о старых названиях Кирова, используют упрощённую цепочку "Хлынов - Вятка - Киров", но анализ исторических документов показывает, что имя "Хлынов" появляется в них только в середине 15 века, а вот Вятка входила ещё в "Список всех русских городов дальних и ближних", данные которого современные исследователи датируют 1375-1381 годами.

Зато об основателях города историки единодушны, называя таковыми тех самых вышеупомянутых ушкуйников - по сути, новгородских речных пиратов, которые плавали по северных реках на лодках-ушкуях, занимались торговлей, охраной приграничных территорий Великого Новгорода, а попутно не брезговали набегами и грабежами окрестных земель. Истории их походов позавидовали бы сами викинги: в 1187 году ушкуйники разграбили древнюю столицу Швеции город Сигтуну, в 1318 году напали на город Або (сейчас - Турку) - тогдашнюю столицу Финляндии, ещё через 30 лет взяли хорошо укреплённый замок Бьяркёй в нынешней Норвегии, в 1370 годы захватили Кострому и Ярославль, а потом "взялись" за Восток, не страшась никаких авторитетов: сначала завоевали Болгар, который ещё был в силе, а затем пошли вниз по Волге и взяли - вот уж ничего "святого" не признавали и страха не ведали! - аж сам Сарай (известный сейчас как Новый), бывший в те времена столицей Золотой Орды - во время этого похода на высоком берегу реки Вятки "походя" и был основан одноимённый город, быстро превратившийся в центр всей Вятской земли (к слову сказать, с племенем легендарных вятичей, которые так далеко на восток не заходили, она никак не связана, а обитатели этого края зовутся вятчанами), и не просто в центр, а вкупе с ближайшими поселениями в целую Вятскую вечевую республику, управляемую по новгородским традициям народным вече. В таком виде она просуществовала до конца 15 столетия, когда была включена - силой разумеется - в состав Московского государства.

Ещё до этого, в 1457 году, близ крутого речного склона был возведён деревянный кремль, получивший название Хлынов. Происхождение этого имени также противоречиво: то ли от протекающей неподалёку речки Хлыновицы, ныне - Хлыновки (хотя некоторые говорят об обратном - что это реку назвали "по кремлю"), то ли от слова "хлын", что на местном наречии означает мошенника или обманщика, то ли ... в общем, версий и предположений много, не на одну диссертацию, наверное, хватило:) Сам кремль был довольно маленьким: периметр его стен составлял немногим более полкилометра, что примерно соответствовало размеру крупных монастырей тех времён (интересно, что об этом мы можем судить благодаря его изображению на иконе Трифона Вятского - самого почитаемого в этих местах Святого). Значительно превосходила его посадская часть, обнесённая второй стеной с башнями - её длина превышала полтора километра (то есть около шести современных кварталов). Со временем имя кремля "перекочевало" на весь город, который отныне и на несколько веков стал называться Хлынов.

От Хлыновского кремля до наших дней не сохранилось ничего - разве что его макет в местном Краеведческом музее. А там, где он стоял, сегодня находятся разорённый сподвижниками Кирова женский Спасо-Преображенский монастырь, Александровский сад и проходящая мимо них по самой "кромке" (вот уж буквально "вдоль обрыва, по-над пропастью") Набережная Грина. Да-да, того самого Александра Степановича Гриневского, автора знаменитых "Бегущей по волнам" и "Алых парусов", который, как выяснилось (я раньше этого не знал), родился в Вятской губернии в городке Слободском, а потом учился в Вятском земском реальном училище, где и получил прозвище "Грин". Вот с этих исторических мест я и начну свой рассказ о старинном городе, которому его сегодняшнее имя идёт ещё хуже, чем городам Калининградской области...

Набережная Грина - одно из самых символических и посещаемых (и я не имею в виду туристов, коих здесь всего ничего) мест сегодняшнего Кирова. Она не имеет спуска к воде и больше похожа на бульвар, а ещё - на длинную смотровую площадку: панорамы отсюда, особенно в хорошую погоду, такие, что даже я, равнодушно относящийся к "природным красотам", не могу не назвать архиживописными:) Это настоящий "Вятский балкон"!

На фотографиях хорошо заметно, что вдоль набережной растут в основном берёзы. И это не частный случай: Киров оказался настоящим "берёзовым городом" - доля остальных деревьев ("на глаз", конечно) составляет всего лишь примерно треть, а то и четверть всей городской растительности. А вот хорошо знакомых нам, москвичам, тополей, я практически не видел, хотя пух - нежный и воздушный - кружил на улицах постоянно и почти везде.

На некоторых снимках на заднем плане промелькнул красивый храм - это деревянная церковь Феодоровской иконы Божией Матери, построенная в 2007 году на месте своей разрушенной коммунистами предшественницы, заложенной в канун 300-летия Дома Романовых:

Где-то вдали, на той стороне Вятки, находится слобода Дымково (ныне - микрорайон Кирова) - родина знаменитой Дымковской игрушки, ставшей одним из символов Вятского края, а ныне - Кировской области. Естественно, про неё слышали все, многие видели, но вот я, к примеру, до недавнего времени не знал, что она происходит именно отсюда.

Дымковская игрушка, для производства которой используется местная ярко-красная глина, изготавливается исключительно вручную - от лепки и до росписи. А потому двух абсолютно одинаковых изделий не бывает просто по определению: помните поговорку, почему одно и то же блюдо у мужчины всегда получается одинаковым, а у женщины каждый раз хоть немного, но отличается? Потому что мужчина готовит по рецепту, а женщина - "на глазок":) Так вот дымковские игрушки как раз и делаются "на глаз", и даже любые колебания настроения и самочувствия мастера так или иначе влияют на конечный результат.

Я не буду слишком уж далеко углубляться в эту тему, при желании каждый может найти уйму информации в любом нужном объёме, отмечу только, что самыми характерными особенностями здешних игрушек являются яркие цвета и ... полное отсутствие острых углов.

Надо ли удивляться, что, обладая таким всемирно известным брендом, на одной из центральных улиц Кирова установили жанровую скульптуру (точнее, целую скульптурную группу), посвящённую Дымковской игрушке?!

В Вятке (вы уж простите меня, что я порой буду называть её так, "по старинке", у меня язык буквально царапается о слово "Киров") я ночевал в гостинице "7 холмов". Сначала я вообще не придал значения этому названию, потом подумал, что оно намекает на то, что город стоит на семи холмах, тем самым косвенно ставя его рядом с Москвой и Римом, но когда походил по нему понял: никаких намёков и в помине нет, а если что и не так, то только потому, что этих самых холмов здесь не 7, а намного больше. Честно говоря, я вообще не припоминаю в своей жизни столь холмистого города (те, что просто стоят на горе или холме - это совсем другая история): если только "прошлогодний" Саратов, но там центр всё же был более менее ровным, а "горки" начинались на окраинах. А в Кирове, куда бы ты ни пошёл, неизбежно несколько раз поднимешься и опустишься... В общем, без "великого и могучего" гулять по "вятской столице" просто невозможно

Некоторые холмы в самом центре разделяются оврагами. В одном из них, позже названном Раздерихинским, в 1412 году произошла битва между вятчанами и устюжанами, известная также как "хлыновское побоище". Спустя несколько столетий в память о тех событиях появился вятский народный праздник Свистопляска (или Свистунья), который по языческим обычаям края сопровождался свистом и плясками, а на берегу оврага была возведена красивая часовня во имя Архангела Михаила:

Современный пешеходный мост, перекинутый через овраг (снять его со стороны никак не получилось), ведёт в Александровский сад - Городской публичный парк, открытый в августе 1835 года и названный в честь наследника престола, будущего царя Александра II (по другим источникам - в память о посещении Вятки императором Александром I в 1824 году).

Честно говоря, нынешний Александровский сад - место, скорее, тусовочное ("для души" лучше посетить Парк им. С. М. Кирова). Самое красивое место в нём - Береговая (есть ещё аналогичная Центральная) ротонда, расположенная на самом краю крутого склона, ведущего к реке:

Местное мороженое - пусть оно в основной массе такое же, как и везде, но всегда интересно посмотреть на "свежие" (невиданные ранее) "картинки"-обёртки:

С Александровским садом связано имя Александра Лаврентьевича Витберга - художника и архитектора шведского происхождения (по рождению - Карл Магнус). Сегодня в широких кругах он мало известен, но сложись его судьба чуть-чуть по-другому, он мог бы стать одним из самых знаменитых и востребованных русских архитекторов. Дело в том, что он, будучи фактически зодчим без стажа, выиграл международный конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве, объявленный в 1814 году по инициативе Александра I, который собственноручно и выбрал победителя, сказав: "Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Вы отгадали моё желание, удовлетворили моей мысли об этом храме... И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные, Вы же заставили камни говорить".

В проекте Витберга храм выглядел совсем не так, каким мы видим его сегодня: он имел форму ротонды, напоминающей римский Пантеон и собор Святой Софии в Стамбуле. Да и место для его строительства было выбрано другое - на Воробьёвых горах. Торжественная закладка храма состоялась в октябре 1817 года в присутствии императора, правда, дальше "что-то пошло не так", и, несмотря на столь высочайшую поддержку, работы протекали вяло, а потом и совсем остановились (по официальной версии, из-за плывучести почв). Вскоре выяснилось, что куда-то "испарился" миллион рублей из выделенных на строительство денег, состоялся суд, который признал Витберга одним из виновников хищений, после чего тот был сослан в Вятку. Справедливости ради отметим, что знающие Александра Лаврентьевича люди не верили в его вину: к примеру, казначей комиссии сооружения храма Христа Спасителя В. В. Берг сказал, что Витберг "оказался виноватым, будучи человеком редкой, высокой честности, который, конечно, не посягнул бы ни на одну казённую (да и никакую) копейку".

Спустя несколько лет после приезда в Вятку А. Л. Витберг построил в ней грандиозный Александро-Невский собор, который был "успешно" разрушен большевиками в 1930-е годы. А чуть раньше по просьбе местного губернатора принял участие в обустройстве Александровского сада, создав проект его ограды и главных ворот, сохранившихся до наших дней:

Нескольких лет Витберг прожил в усадебном доме на Спасской улице, построенном в 1815 году по заказу надворной советницы В. Я. Жмакиной, где после отъезда хозяев комнаты сдавались в наём. С тех пор особняк стали называть не иначе как Домом Витберга:

Уже в наше время, в начале 2010-х годов, усадьбу восстановили в её дореволюционном облике, а перед ней поставили бюст ссыльного архитектора и одного из самых известных жителей - хоть и временных – Вятки:

Любопытно (как сказал один любимый мной литературный герой, как причудливо порой тасуется колода!), что в этом же доме и в то же время снимал квартиру молодой (ему не было ещё и 30 лет) и тоже ссыльный (что не мешало ему нести службу в канцелярии губернатора) Александр Иванович Герцен. Оба Александра прониклись симпатией друг к другу, часто общались, несмотря на разницу в возрасте, а Витберг даже написал портрет будущего литератора (напомню, что он начинал свою творческую деятельность как художник, причём специализировался именно на портретах). Тот, впрочем, "в долгу не остался" и уделил архитектору много места в своём автобиографическом романе "Былое и думы" (в том числе подробно описал и первый проект храма Христа Спасителя). Он, кстати, тоже не верил в причастность Витберга к строительным финансовым аферам и считал, что того, неискушённого в подобных делах, просто подставили более умудрённые в этих делах "старшие товарищи".

А Дом Витберга хорош и сам по себе, даже без "шлейфа" его известных обитателей (снимки были сделаны вечером, а потому получились неяркими):

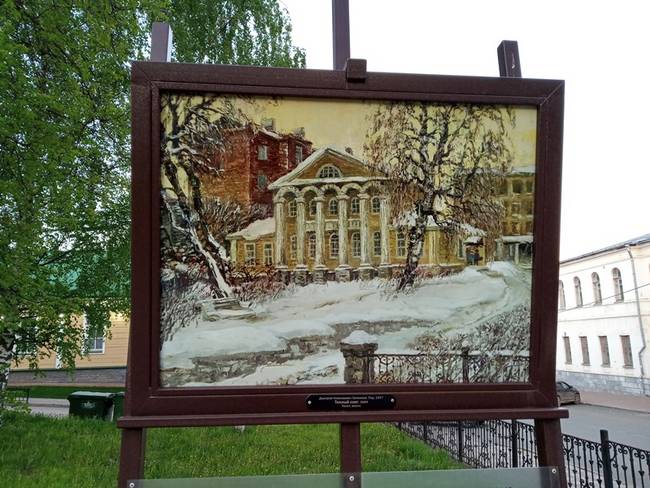

А так представил его один из современных художников:

К югу от Александровского сада расположился Преображенский девичий монастырь, основанный в 1624 году (называют и другие даты, но они расходятся не сильно) при покровительстве царя Михаила Фёдоровича Романова. Сначала он, как водится, был полностью деревянным, но в конце 17 века в его стенах появился первый каменный храм - Спасо-Преображенская церковь. Большое строительство развернулось в монастыре в 19 столетии: в 1821 году была возведена колокольня, а позднее - новые келейные корпуса и два храма, посвящённые иконам Божией Матери "Тихвинская" и "В скорбях и печалях утешение".

Вот как выглядел монастырский ансамбль со стороны бывшей до 1917 года центральной городской площади - Кафедральной (Соборной), на месте которой впоследствии был сооружён стадион "Динамо":

В 1924 году монастырь закрыли, колокольню снесли, а церкви и прочие здания переоборудовали под жильё для рабочих-кожевенников; в разное время в них также располагались спортивная школа и другие организации. Городские легенды рассказывают, что некоторые жители, получившие квартиру на территории монастыря, часто слышали тихие повторяющиеся напевы и видели слабый свет огоньков в разных углах двора.

В начале нашего века, когда монастырь уже вернули Вятской епархии, начались реставрационные работы, но идут они, судя по результатам, не очень активно. Более или менее "с иголочки" выглядят Преображенская церковь и колокольня...

... а всё остальное пока только ждёт своего часа:

На великолепном фасаде церкви во имя иконы Божией матери "В скорбях и печалях утешение" до сих пор красуется вывеска общества "Динамо" в характерных бело-голубых цветах (да и внутри храм, похоже, ещё не освобождён до конца):

А вот что это за надвратное сооружение недалеко от неё, очень похожее и не менее красивое, мне понять не удалось. Выглядит оно тоже как храм, но в списках монастырских церквей не упоминается, да и вообще, почему-то информация о нём отсутствует во всех найденных мной (а их было немало) источниках:

В небольшом сквере (конечно же, берёзовом!) между Преображенским монастырём, Александровским садом и стадионом "Динамо" несколько лет назад была установлена деревянная часовня Вятского герба:

Герб Вятки, а потом и Кирова, утверждённый в 1781 году императрицей Екатериной II - один из самых интересных, что мне приходилось видеть. В его центре на золотом поле изображён натянутый лук со стрелой, которую держит выходящая из облака рука. Существует несколько гипотез о том, что несёт в себе эта аллегория, но "основной" является версия о том, лук и стрела символизируют "варварские" (то есть некрещёные) народы - удмуртов, марийцев, татар и прочих "неверных" (в более толерантном предположении лук выражает главное историческое занятие местных жителей - охоту, а также их мастерство владения этим оружием). А крест, расположенный над луком, означает христианизацию края (кстати, по своей общей идее это сильно перекликается с гербом Перми - медведем, несущим на спине Евангелие).

Нужно отметить, что лук со стрелой стали символом Вятки задолго до появления герба. Впервые они встречаются на Вятской печати (Печать Вятьцкая), которая была внесена на Государственную печать Ивана Грозного в 1557 году среди других 13 символов русских земель. Недавно на кировской улице Ленина, бывшей Вознесенской, был установлен памятник Вятской печати, сразу ставшим одной из местных достопримечательностей:

* * * * * * * * * *

Не осталось ничего от Хлыновского кремля, буквально "на краю" удержался Преображенский монастырь, до сих пор ещё так и не оправившийся от своего разорения, зато уцелел и в целом неплохо сохранился "Трифонов град" - первый в Вятском крае крупный монастырь, превратившийся (и до сих пор остающийся таковым) в главный духовный центр не только Хлынова, но и всех окрестных земель. Его с высочайшего позволения Ивана Грозного основал в 1580 году преподобный Трифон Вятский - выходец из архангельских крестьян, который с ранних лет ушёл из семьи, побывал в Устюге, Перми (уже там он получил славу и известность, которые уступали лишь самому почитаемому местному святому - Стефану Пермскому), Чердыни и наконец, услышав "Глас Божий", оказался в Хлынове.

Для монастыря отвели землю на берегу Засорного оврага, где находилось старое городское кладбище с двумя ветхими церквями. Благодаря богатым пожертвованиям и доходам с земель, пожалованных царём монастырю (помог и сын Грозного Фёдор Иоаннович, отправивший в дар 12 подвод с иконами, книгами, ризами и разной церковной утварью), ещё при жизни Трифона Вятского в новой обители были сооружены 4 деревянных храма, 14 монашеский келий, колокольня и хозяйственные постройки, а снаружи за оградой - конюшенный и скотный дворы.

Каменное строительство в монастыре началось в конце 17 - начале 18 столетий, причём по древнерусским традициям новые храмы ставились на местах старых. Первым в 1680-х годах был возведён Успенский собор, в который перенесли мощи преподобного Трифона, затем последовали Святые ворота с надвратной Никольской церковью, Трёхсвятительский храм, колокольня, Братский и Настоятельский корпуса, Благовещенская церковь и ограда с башнями.

Первое, что видит человек, будь он паломник, турист или просто прохожий - построенную в конце 16 века высокую надвратную церковь Николая Чудотворца с рельефными наличниками на стенах, длинной полукруглой апсидой и примыкающей трапезной.

Уже изнутри, пройдя под главными воротами, видно, что здание храма продолжают корпуса настоятельских и братских келий:

А прямо за воротами высится (хотя на снимке ещё видно только её основание) колокольня, состоящая из нескольких ярусов-столпов, каждый из которых как будто вырастает из предыдущего:

Правда, сегодня мы видим лишь её копию: в 1935 году колокольня была разобрана, но в самом конце 20 столетия воссоздана по архивным описям и старым фотографиям в своём изначальном облике.

Главный монастырский храм - это, конечно же, Успенский собор (он, как и все прочие сооружения Трифонова монастыря, за исключением колокольни и части ограды, пережил эпоху большевиков) с пятью могучими куполами округлой, но немного приземистой формы, что ещё сильнее подчёркивает их основательность и монументальность:

Вид на собор с другой стороны:

Внутри храм, конечно, пришлось расписать заново, хотя, как пишут, часть фресок конца 19 века сохранилась. Как бы то ни было, ощущения здесь просто потрясающие, и чтобы почувствовать это, не обязательно быть "воцерковленным" (ненавижу это слово, которым отдельные товарищи подчёркивают свою "богоизбранность" и "приближённость").

Кстати, первый, тогда ещё деревянный Успенский собор, в возведении которого принимал участие Трифон Вятский, представлял собой - насколько можно верить дошедшим до нас сведениям - редчайший пример шестишатрового (!) храма. Сегодня им (макетом, естественно) можно полюбоваться в местном Краеведческом музее.

Остальные монастырские сооружения находятся на разных стадиях восстановления. Практически закончены работы по внешней реставрации Благовещенской церкви (хотя она ещё окружена "техническим" забором) - самого первого храма Трифонова монастыря, перестроенного в камне в 1728 году.

Ждёт своей очереди, но в целом сохранила свой облик Трёхсвятительская (Трёх Святителей Московских: Петра, Алексия и Ионы) церковь:

В восточной части монастыря, где начинается очередной овраг (это же Вятка!), с давних пор били родники: по преданию, ещё сам Трифон Вятский выкопал здесь колодец. Позже над ним поставили деревянную часовню, которая много раз горела и перестраивалась, а в 1930-е годы был разобрана. В ходе реставрации часовню воссоздали, но поскольку сведений о её первоначальном облике не сохранилось, новую устроили в традиционных для многих надкладезных часовен формах:

Монастырская стена сохранилась лишь частично: в советские времена её активно разбирали на стройматериалы. С обращённой к центру города "парадной" стороны (северной и отчасти западной) её восстановили, и даже вместе с угловой башенкой...

... а вот с других - пока не очень...

Табличка на стене (опять же, со стороны главного входа) напоминает, что ведущая к монастырю улица до 1918 года называлась Успенской (по имени собора):

А самой интересной является восстановленная северо-восточная башня, примыкающая к зданию Братских келий (в нём находится Вятское Духовное училище), в которой смешались, казалось бы, исторически несовместимые стили и формы. В её основе - белокаменный столп-четверик квадратного профиля, на нём - низкий тёмный бревенчатый сруб, а на самом верху - металлический зелёный купол в виде "луковки". Ничего подобно я до сих пор не видел нигде!

А над соседним холмом (не знаю уж, одном из семи, или их всё же намного больше) возвышаются шпиль и купол Спасского собора, к которому мы сейчас и направимся.

Когда-то на торгу напротив Хлыновского кремля стояла деревянная Троицкая церковь, а над входом в неё висела икона Спаса Нерукотворного, которая, по воспоминаниям очевидцев, творила чудеса. Весть о них достигла Москвы, и царь Алексей Михайлович, заручившись согласием патриарха Иосифа, решил перенести икону в столицу. Сказано – сделано (а попробуй иначе!), и в январе 1647 года икона прибыла в Москву, где у Яузских ворот в присутствии государя и патриарха состоялась её торжественная встреча, после чего Алексей Михайлович внёс икону в Кремль через Фроловские ворота (потом её поместили в Успенским соборе) в одноимённой башне. Которая в память об этом событии была переименована в ... Спасскую. Так что самая известная кремлёвская башня, ставшая одним из символов России, имеет, можно сказать, "вятские корни" :)

Что же касается чудотворной иконы, то она долгое время находилась в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы, но после октябрьского переворота 1917 года бесследно исчезла...

А в самой Вятке (тогда она была ещё Хлыновым) на месте обветшавшей Троицкой церкви возвели каменный Спасский собор. Правда, простоял он недолго, пострадал во время пожара, после чего был полностью перестроен в 1767 году: примерно таким мы и видим его сегодня. "Примерно" - потому что "битву" с большевиками храм проиграл, лишившись не только внутреннего убранства, но и колокольни, и даже купола. В конце 1990-х годах началась масштабная реконструкция собора, продолжающаяся и сейчас, хотя наружные работы уже почти закончились: полностью реставрированы стены здания, вновь установлены на свои места купол с колокольней, на которую водрузили девятиметровый золочёный шпиль с крестом. Однако внутри дел ещё непочатый край: хотя иконостас установлен и "базовые" иконы развешены, интерьеры пока выглядят сравнительно "голыми", поскольку стены только ожидают росписи.

Не удивительно, что улица, которая вела к Спасскому собору, а также одноимённой башне Хлыновского кремля, тоже называлась Спасской (в 2012 году ей вернули отобранное революционными смутьянами историческое имя). Она появилась в конце 18 века в результате утверждённого Екатериной II (она же издала указ о переименовании Хлынова в Вятку и учреждении Вятского наместничества, впоследствии преобразованного в Вятскую губернию) новой городской планировки, заменившей историческую лучевую - с центром в районе бывшего Кремля - структуру на прямоугольную с сетью перпендикулярных друг другу улиц, образующих квадратные кварталы.

На Спасской улице сохранилось много исторической застройки разных времён (кстати, Дом Витберга тоже находится на ней), а один её квартал, выходящий к Спасскому собору, недавно сделали пешеходным. Правда, очень интересным и живописным я бы его не назвал, и среди себе подобных в других городах он уступает многим. Но, быть может, лиха беда начало?! Впрочем, сейчас мы пройдёмся по "Вятскому Арбату" (простите, не удержался от навязшего в зубах штампа!), и вы сможете сделать свои выводы, которые, возможно, будут отличаться от моего мнения.

На углу Спасской и Казанской улиц расположен магазин купца Петра Павловича Клобукова, возведённый в стиле модерн на месте обветшавших торговых лавок в 1909 году губернским архитектором Иваном Аполлоновичем Чарушиным (его фамилия дальше ещё не раз прозвучит в моём рассказе, поскольку он стал для Вятского региона примерно тем же, кем был А. А. Щербачёв для Самары). "Изюминкой" здания, придавшей ему особое изящество, явился закругленный угол с, опять же, округлым выступом в верхней части, плавно и мягко объединивший два крыла, выходящие на Казанскую и Спасскую улицы.

Признаться, я так и не определился, какой снимок получился более показательным: на дневном очень уж красиво "подсвечивается" собор, а на вечернем более чётко видна "округлость" магазина...

Как раз здесь, ровно на углу, находится вход в Музей истории мороженого "Артико":

Часто получалось так, что многие купеческие особняки, доходные дома и магазины оставались в памяти народной и в списках городских достопримечательностей разного "калибра", а участь их владельцев оказывалась незавидной. Не обошла "чаша сия" и П. П. Клобукова: после революции он покинул Вятку и, спасаясь от репрессий, переехал в маленькую деревушку под Кисловодском, где проработал до самой смерти простым счетоводом-бухгалтером (и это был ещё не самый плохой расклад)...

Продолжением магазина П. П. Клобукова (на самом деле это два совершенно разных здания, поставленных "впритык") служит его конкурент - Магазин купеческой семьи Сунцовых:

Сегодня в нём располагаются Музей истории шоколада и несколько "сладких" заведений.

Угловой дом на другой стороне Спасской улицы тоже имеет скруглённый контур, хотя и не такой замысловатый - то ли для общей симметрии и гармонии, то ли просто так совпало.

А вот эти торговые лавки 19 века напротив Клобуковского магазина сохранились до наших дней (в одной из них находится главное здание Кировского областного краеведческого музея):

В центре Спасской улице установлена современная жанровая скульптура под названием "Место встречи", стилизованная под антураж конца 19 - начала 20 века:

А вот другой скульптурный арт-объект - кованая копия автомобиля Itala 35/45 HP, принимавшего в 1907 году участие в автопробеге "Пекин - Париж", маршрут которого пролегал, в частности, через Вятскую губернию, куда-то исчез. То ли на очередное ралли, то ли в ремонт, то ли в чей-то гараж... (уже потом я прочитал, что в марте этого года в него умудрился врезаться какой-то чудак на букву "м" на "Инфинити", в результате чего обе машины получили повреждения, и "Италу" действительно отвезли на "техобслуживание").

С другого конца пешеходной части Спасской улицы находится дом, тоже с округлым угловым фасадом, построенный в начале 19 столетия купцом П. Г. Аршауловым. В 1826 году часть помещений на втором этаже было арендовано для клуба Вятского благородного собрания, где проводила досуг городская элита: здесь устраивались праздничные обеды, танцевальные вечера, любительские спектакли, приёмы и балы (на них присутствовала и Наталья Николаевна Ланская, вдова А. С. Пушкина, к тому времени уже вышедшая замуж вторично, когда её муж был откомандирован в Вятку по вопросам пополнения действующей армии ополченцами), играли в карты, читали газеты и журналы, обсуждали новости и сплетни. Здесь же в декабре 1837 года состоялось торжественное открытие Вятской публичной библиотеки, на котором А. И. Герцен произнёс ставшую "хорошо известной в узких кругах" речь, посвящённую книге и просвещению.

В конце 1930-х годов часть дома была отдана Кировскому Театру юного зрителя, который размещается там и сегодня, именуясь кратко и броско "Театром на Спасской":

Напротив театра стоит единственный на пешеходной Спасской угловой дом, у которого угол не скруглён, а "срезан". Он был построен в первой половине 19 века в качестве доходного, а 1859 году обрусевший швед Аксель (Алексей Карлович) Пуссет открыл в нём гостиницу под названием - давайте вместе угадаем с первого раза! - "Стокгольм". Однако уже в конце того же столетия здание выкупил купец Дмитрий Филиппович Чучалов, реконструировал его в том облике, который мы видим сегодня, а внутри вновь устроил гостиницу - теперь уже "Европейскую".

И просто несколько живописных видов Спасской улицы (пока только её пешеходной, "Арбатской" части), снятых ближе к вечеру:

Уже на другой стороне улицы Ленина (напомню, бывшей Вознесенской) находится двухэтажный дом, построенный в 1870-х годах местным отделением Волжско-Камского банка (Правление банка, учреждённого незадолго до этого, располагалось в Санкт-Петербурге). Часть здания сдавалось в аренду: здесь "обитали" галантерейный магазин купца Ковирзина, магазин модных товаров, золотых и серебряных вещей братьев Коробовых, а в 1914 году открылся магазин купца И. С. Кардакова, прозванный "Кардаковским". Это название он сохранил и до нашего времени:

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: