Пермь. Музей деревянного зодчества в Хохловке - Пермь (Россия)

По жизни я не любитель деревни и деревенских пейзажей, а уж деревенского быта - тем паче. Но по какой-то неведомой причине мне нравится деревянная архитектура (но только в плане "чисто посмотреть"!) и, соответственно, музеи деревянного зодчества, поэтому в своих путешествиях я стараюсь не пропустить их, если таковая возможность имеется. В Перми она предоставилась, правда, не в самом городе, а в расположенном в полусотне километрах (то есть совсем рядом!) селе Хохловка, и я, естественно, поехал туда.

Добраться до Хохловки - с ударением на первый слог, если что! - довольно просто, даже не имея "под попой" машины: от пермского автовокзала (причём Центрального, а не отдалённого "Южного") туда идёт автобус 340. Не могу сказать, что его расписание очень частое, но удобные рейсы имеются: скажем, если выехать из Перми в 10.30 и прибыть в Хохловку около половины 12-го, то обратно можно уехать в 14.45 или в 16.40 (есть ещё рейс в 18 часов, но это уже будет явный перебор). Билет туда (обратно платится на месте кондуктору), особенно если ехать в выходные, лучше купить заранее на сайте https://avl39.ru/ (сайт удобный, понятный, неглючный и, кстати, на первую после регистрации покупку даётся скидка 5% - пустячок, а приятно): мне эта мысль "вдруг" пришла в голову уже поздно вечером накануне поездки, и когда я зашёл на сайт автовокзала, выяснилось, что на самый удобный утренний автобус осталось всего 4 билета. Правда, на последующих остановках садятся уже без всяких билетов, и автобус порой набивается так, что мало не кажется, но на автовокзале посадка идёт строго по местам, и если билетов на нужный рейс нет - значит, нет... Удобно, что электронный билет (без всяких поправок на "провинцию"!) не нужно не только менять в кассах на "настоящий", но и распечатывать - достаточно показать его на экране смартфона или планшета.

В Хохловке площадь перед входом в музей сейчас (летом 2022 года) перестраивается, поэтому автобус не доезжает до неё и делает конечную остановку "в чистом поле" метров за 200, откуда вниз ведёт дорожка-тротуар: ошибиться невозможно). Частных (не "автобусно-групповых") посетителей, кроме меня, приехало всего-ничего: человека 3-4, остальные оказались местными жителями (или их гостями) и быстро рассредоточились в других направлениях.

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" (https://museumperm.ru/branch/khokhlovka) был открыт в 1980 году и стал первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом. Его коллекция включает более 20 деревянных сооружений самого разного назначения, построенных в период с конца 17 до первой половины 20 столетий, привезённых из различных районов Пермского края. Не скажу, что здешние "экспонаты" какие-то "все из себя" выдающиеся; и в Суздале, и в Новгороде, и в Костроме я видел и поэффектнее, но в Хохловке всё решает "пейзажная составляющая": в этом плане с местным музеем я не могу сравнить ни один из виденных раньше (правда, всего через 3 недели я побываю в Тальцах близ Иркутска, где встречу, как минимум, не менее живописного "конкурента", но это будет потом).

Сразу после входа и чуть левее расположена усадьба (дом, хозяйственный двор и надворные постройки) коми-пермяцкого крестьянина середины 19 века из деревни Яшкино:

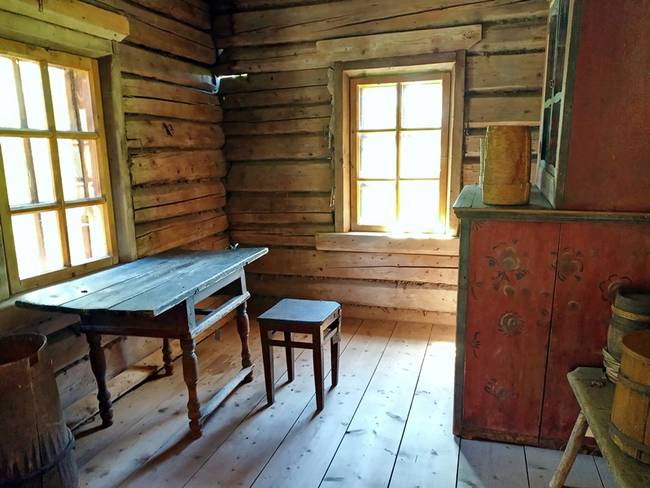

Интерьеры усадьбы ... скажем так, они интересные, но те, кто уже бывал в подобных музеях, не увидят ничего особо нового (если, конечно, они не специалисты-этнографы):

Я не стал толкаться в других усадебных домах между экскурсионными группами и повторил "тактику" Пермской художественной галереи: обошёл их и уже в одиночестве направился в дальнюю часть музейной территории, где ориентиром, как маяк на море, служила церковь Преображения Господня из села Янидор Чердынского района (это самая северная область Пермского края, граничащая с Республикой Коми), сооружённая без единого гвоздя в начале 18 века.

Правда, скажу честно, что в целом с посещением Хохловки мне не очень повезло, поскольку многие здешние объекты находились на реставрации. Это, в частности, коснулось и Преображенского храма: вблизи без своих двух главок он выглядел простовато и как-то сиротливо...

А вот и главы...

И что-то мне подсказывает, что гвоздей там уже понатыкано, как иголок в ёжике...

Сторожевая башня из небольшого острога в селе Торговище Суксунского района (а это уже наоборот - самый юг Пермского края) была срублена в 1660-х годах, но в самом конце 19 века сгорела, и местные крестьяне восстановили её, как смогли.

Башня была проезжей и имела ворота, которые закрывались на замки:

Сторожевая башня, как ей и положено "по статусу", стоит на самом высоком месте Хохловского музея, и отсюда, насколько это позволяют леса, видны многие окрестности:

Речка, издали мелькающая на некоторых фотографиях (потом мы подойдём к ней), называется также, как и село: Хохловка. Точнее, наоборот: село, как это обычно и происходило, было названо по имени реки.

Это уже современная "этно-стилизация":

Нет, дорога всё-таки опять идёт немного вверх...

... и приводит к теперь уже действительно самой высокой точке, где на вершине холма находится Богородицкая церковь конца 17 столетия, но вокруг неё тоже кипят работы, и подойти к ней и рассмотреть вблизи возможности нет...

А главное разочарование - ремонт затронул и отдельно стоявшую рядом с ней колокольня (она привезена из других мест и младше церкви почти на столетие). Более того, было видно, что её полностью разобрали, и, как бы и когда бы ни соберут, это будет всего лишь копия...

И всё же, несмотря ни на что - мне здесь очень нравится, вот только под ноги надо смотреть, чтоб по очень уж высокой траве не ходить: оказывается, клещи (а сейчас для них самый "сезон") не падают с веток "за шиворот", а водятся в наземной растительности и поднимаются вверх по ногам. И, хотя музейная территория проходит соответствующую обработку, бережённого, как говорится...

..........

Отсюда мы начинаем спускаться к реке, и по дороге встречаем здание Пожарного депо со смотровой башней-каланчой, построенное в 1906 году в расположенном по соседству селе Скобелевке.

В депо можно заглянуть:

Ещё одна новодельная инсталляция, хотя и наверняка созданная на "реальной основе" - Охотничье становье:

А это уже просто место отдыха

Здешние деревья - не просто абы какой лес, а тоже своего рода "экспонаты". Вот здесь, к примеру, установлена табличка, рассказывающая, сколь обоюдно полезным является симбиоз дерева и лишайника, а также то, что есть лишайник сам по себе: оказывается, это "помесь" гриба и водоросли... ну а дальше уже начинается слишком сложное и совсем не интересное для меня описание.

..........

На берегу Камы оборудован "макро-макет" соляного прииска. На возвышении стоит рассолоподъёмная башня из соликамского Усть-Боровского сользавода, основанного в последней четверти 19 века:

Рассолоподъёмные башни использовались для подъёма на поверхность рассолов, как назывались залегавшие на глубине более 100 метров подземные солёные источники и озёра; делалось это, как правило, с помощью обыкновенного колодезного "журавля" с бадьёй.

Добытый рассол отстаивался в специальных соляных ларях, после чего попадал в варницы, устроенные внутри деревянных срубов с вытяжкой в центре четырёхскатной крыши. Рассол выпаривался на большом металлическом противне-цирене, подвешенном над печью.

В Хохловке представлена Никольская соляная варница из того же Соликамска:

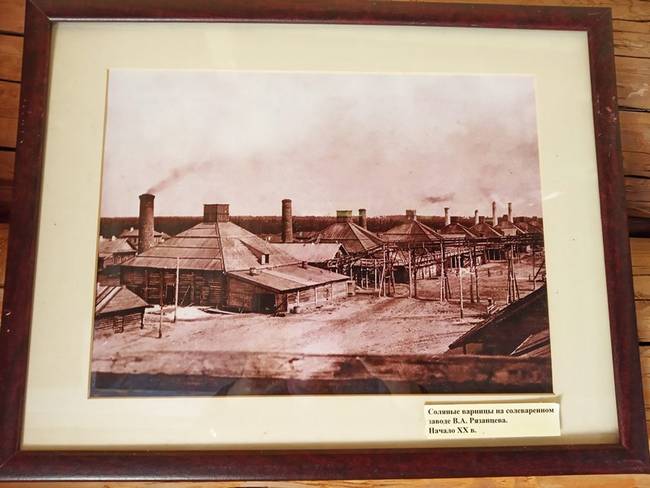

На развешанных на стенах старых фотографиях можно увидеть, как выглядели и сам завод, и его отдельные производства:

Кстати, Усть-Боровской солеваренный завод в Соликамске был закрыт лишь в 1972 году, когда стал совершенно нерентабельным.

Остальные сооружения, связанные с добычей соли, сейчас закрыты на глобальный ремонт...

... поэтому мы просто пройдём мимо стройки (а по-другому это не назовёшь) и спустимся на берег Камы:

Это место - самое живописное во всей Хохловке, и даже только ради него сюда стоит приехать. Даже я, на что уж равнодушный к "природным красотам", просто "завис" здесь с "открытым ртом" и сделал кучу снимков...

Тут даже оборудована небольшая "набережная":

..........

Дальнейший маршрут по Хохловскому музею под открытым небом потихоньку ведёт нас в сторону выхода. Сейчас мы проходим мимо усадебного дома крестьянина Игошева второй половины 19 века, срубленного из сосны и поставленного на каменный фундамент.

Одними из самых эффектных экспонатов любого музея деревянного зодчества являются ветряные мельницы. Есть таковая и в Хохловке, правда, всего в единичном экземпляре.

Мельница была построена в середине 19 столетия в деревне Шихири Очёрского района и принадлежала зажиточному крестьянину Кузьме Рахманову, а затем и его потомкам. В 1937 году она была национализирована и продолжала работать аж до 1966 (!) года в колхозе "Красный боец".

Мельница имеет неподвижное основание в виде сруба и подвижную крышу, которую с помощью специального рычага подстраивали под направление ветра. Любопытно, что до революции мельничные лопасти обтягивали рогожей, а затем приспособили для этой цели фанеру.

Амбар для зерна в виде прямоугольного сруба с четырёхскатной крышей и восемью сусеками внутри был построен в 1906 году в самой Хохловке:

Гумно с овином, сооружённое в 1920 году в одном из сёл Коми-Пермяцкого округа, представляет собой два совмещённых под единой двускатной крышей помещения: в овине сушили снопы перед молотьбой, а на гумне потом проводили их обмолот, а также веяние зерна.

Внутри гумна восстановлен этнографический интерьер с крестьянскими орудиями труда для всех соответствующих процессов.

К избе крестьянина Васильева из Северного Прикамья примыкает крытый хозяйственный двор, на котором располагались хлев для домашнего скота и сеновал, куда для удобства вёл прямо с улицы тележный въезд:

Ещё один взгляд, уже с другой стороны, на красиво стоящую на холме Сторожевую башню:

... и просто окрестные пейзажи:

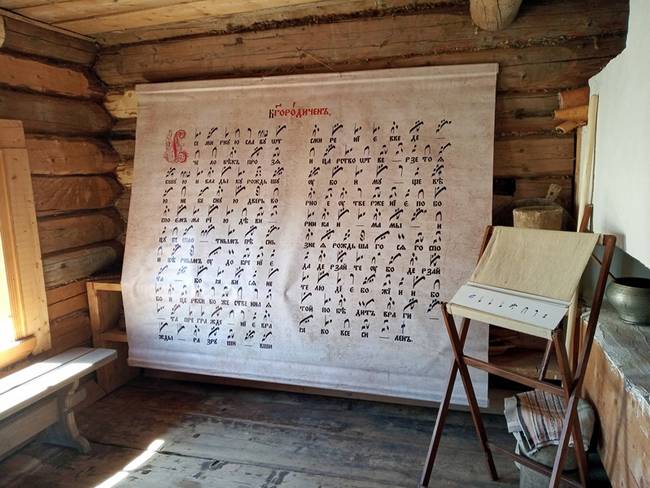

В одном из усадебных домов (сейчас уже не вспомню, в каком именно) можно увидеть рукописные примеры знаменных нотаций - графической знаковой системы (похожей на современные ноты) для знаменного пения - богослужебного песнопения, сложившегося в древней Руси в 11 веке.

Тоже в деревянном доме, но отреставрированном в намного меньшей степени, расположен магазинчик "Лавка ремёсел":

Мы заканчиваем прогулку по обаятельному этнографическому музею под открытым небом возле символической инсталляции на полянке перед выходом (или сразу после входа - смотря как и куда идти):

В тоже, естественно, деревянной, но уже не исторической постройке при входе находятся, кроме касс, небольшой сувенирный магазинчик...

... и кафе, специалитетом которого (кроме стандартной мелочёвки) являются травяной чай и блинчики с разной начинкой - всё это не слишком дорого и очень вкусно:

* * * * * * * * * *

Само село Хохловка находится на другом берегу одноимённой речки в месте её впадения в Каму. Оно, кстати, вполне историческое, было основано при Хохловском медеплавильном заводе, запущенном в 1756 году. Правда, медное производство оказалось убыточным, и уже через 30 лет завод был перепрофилирован на выковку железа, но, проработав чуть более столетия, всё же был закрыт, в 1890 году полностью разрушен, а после сооружения Камской ГЭС и создания Камского водохранилища вся его территория ушла под воду.

А Хохловка, несмотря ни на что, всё же выжила, хотя сегодня фактически является дачным посёлком: постоянно здесь проживает (согласно переписи 2010 года) лишь ... 12 человек. Так что в самом селе делать нечего, а вот окружающие его ландшафты очень живописные - конечно, прежде всего благодаря "воде": широкой в этом месте Каме и Хохловскому заливу, образованному в месте впадения Хохловки в Каму:

На берегу залива инструкторы готовили к старту, давая последние ценные указания, группу байдарочников школьного возраста:

А эта дорога ведёт к новой, "дачной" части села:#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: