Путешествие в Рождество или Три дня в Москве. День второй

День второй в столице стал экскурсионно-театральным.

"Азбука Москвы" предложила бесплатную экскурсию "Переулками Казенной слободы" (чаевые приветствуются) - так обычно пишут, когда организуют бесплатные экскурсии.

Привлекла не сколько бесплатность экскурсии, сколько район Казенной слободы, которую (кроме Курского вокзала и улицы Земляной вал) совсем не знаю.

На экскурсию собралось 9 любознательных женщин и 1 мужчина за компанию с женой.

Всего 10 человек захотели познакомиться с этим районом Москвы.

Вы с нами? Тогда пошли.

Не буду пересказывать экскурсовода Оксану (четко и по делу она провела нас переулками этой слободы).

Неблагодарное это дело говорить чужими словами.

Но от фактов никуда не уйти

Так что экскурсия будет моя, а не Оксанина. Где-то убавила, где-то прибавила, остались переулки, по которым бродили. Вот что получилось. Эту экскурсию можно назвать "Модерн, классика и барокко в Казенной и Барашевской слободах".

Экскурс начинаем от станции "Метро Курская". Рядом Курский вокзал. Кстати, до 1972 года на этом месте находились два вокзала, причем очень даже симпатичные (как терема, судя по фотографии). А в 1972 году на их месте появилось то, что мы имеет сейчас.На фото не вокзал, а станция метро Курская.

Если обратить внимание, все вокзалы Москвы расположены за Садовым кольцом. А где же сады? Они были, но Москва разрасталась и сейчас трудно представить, что за Садовым кольцом была не городская застройка, а зелень садов.

Мы идем внутрь Садового кольца - в старую Москву, в которой наряду с модерновыми доходными домами конца 19 века вкраплены современные дома (как же без них).

Казенная слобода известна с 16 века. Местность эта находилась в ведении Казенного приказа и проживали здесь чиновники. В древней Руси казной называли всякое имущество. Существовали даже такие выражения: казна домовая, казна золотая и другие по виду имущества. Отсюда и слово казначей.

Перед нами Яковоапостольский переулок, который в самом его начале совсем не украшает здание современной постройки.

Темное и совсем не радующее взор. Кстати, там работают чиновники, но другой эпохи, 21 столетия.

А вот и классическая архитектура, но мы торопливо за экскурсоводом проходим мимо (чем мне и не нравятся такие групповые прогулки).

Углядела немного декора.

Маски на фасадах называют маскарон. Они пришли к нам еще в петровские времена.На фасаде изображают лица людей и морды животных.

Чаще всего это царь зверей лев. Мы еще увидим львиный декор. Лев символизирует царственность и благородство, силу и смелость. Поэтому его скульптуры и барельефы очень распространены не только в Москве и Питере, но и в других городах. А лидером считался Львов, где гривастых львов можно встретить в пределах 3000 раз ( запомнился огромный львище на въезде в город).

Сейчас, думается, что в Москве этого зверя в изображениях больше. Надо будет походить по львиным местам столицы. Вспомнила львов на заборе здания Академии наук на Ленинском проспекте и парочку львов на Таганке на Гончарной улице (они охраняют арку-вход в шикарное здании довоенного периода).

Забегу вперед покажу еще один маскарон. Эта большая маска имеет еще и декоративное окружение в виде орнамента. Правда, фасад дома немного облуплен, но это не умаляет его красоты в целом и в деталях. Мы к нему придем позднее.Экскурсовод назвала этот декоративный элемент горгульей (еще пишут гаргульей), но это не так.Горгулья — это гротескно вырезанное лицо или фигура человека или животного, выступающая из водосточного желоба здания для отвода дождевых вод. Над окном нет водосточного желоба. По сути это - не горгулья, а маскарон. Еще одно отличие: горгульи - страшные, а маскароны - смешные или романтичные.

Следующий декор на доходном доме 19 века замысловат и индивидуален. Здесь надо включать фантазию: кто во что горазд. Кто ж его знает, что хотел изобразить автор: то ли эполеты, то ли весы Фемиды, то ли змею, подползающую к птице,имеющей человеческую голову - мифической птице Сирин.

Яковоапостольский переулок небольшой (три сотни метров) и главная его достопримечательность Храм Святого Апостола Иакова Заведеева Казанской Иконы Божией Матери.

Скромная ампирная обитель, к которой мы подошли минуя зеленую изгородь из туй.

Первое упоминание о православном храме апостола Иакова относят к 1625 году, потом был первый каменный храм ( 1676 год), а существующий был построен в середине 18 века.

Иаков и и его родной брат Иоанн были сыновьями Зеведея - рыбака с Геннисаретского озера, которое еще называют Галилейским морем. Кстати, в моих фотоальбомах есть фотографии Галилейского моря, названного по наименованию местности - Галилея, и храма, расположенного на его берегу.

Как и отец братья тоже стали рыбаками. Иисус Христос призвал Иакова с братом к апостольскому служению после Петра и Андрея. Это произошло во время рыбной ловли на берегу указанного озера. Они оставили отца и последовали за Христом (информация из Православной энциклопедии).

В храме много святынь: прежде всего это частица мощей святого апостола Иакова Заведеева, икона с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, икона с частицей мощей святого благоверного князя Даниила Московского.

Расположение храма очень удобно для паломников: недалеко от Курского вокзала ( минут 15 неспешным ходом).

"Звонким колокол ударом

Будит зимний воздух.

Мы работали недаром,

Будет светел отдых" (А.Блок. "Рождество")

Колокол действительно будит зимний воздух, на улице холод и ветер, который бодрит, но мы продолжаем прогулку и никто не сошел с дистанции.

Этот красивый красно-белого цвета доходный дом 19 века расположен в конце Яковоапостольского переулка.

Маскарон над балкончиком с симпатичными балясинами. Люблю подмечать детали и любоваться ими. Умели раньше создавать красоту.

Следующий переулок Лялин.

Можно подумать, что это современное здание. Ан нет. Это модерн конца 19 века. В Казенной слободе очень много зданий в этом стиле. Несмотря на строгие прямые линии ( что не свойственно модерну), элементы декора и арка говорят о модерне. Модерн еще называют стилем индивидуальностей. Этот стиль имеет много названий - ар-нуво или арт-нуво (так его называют во Франции и Бельгии) , тиффани ( по имени американского художника и дизайнера Тиффани, любившего витражи, абажуры и бижутерию), макинтош (Шотландия), сцессион (Австрия). Список можно продолжить....

В России модернистами были Шехтель Ф.О. и Клейн Р.И. (эти фамилии пришли на память, но, конечно, были и другие)

Лялин переулок назван по имени домовладельца Пимена Васильевича Лялина, которого называли прекрасный паж. Елизавета Петровна (еще не будучи императрицей ) увидела его на улице (так гласит легенда) и сделала своим фаворитом. В тот период времени ее любимец Алексей Шубин был сослан действующей императрицей Анной Иоанновной в места отдаленные. После своего воцарения Елизавета возвратила Шубина и дала отставку Лялину, наградив его при этом домами и поместьями.

Этот колоритный дом расположен на углу между Лялиным переулком и Большим Казенным,

Какого декора здесь только нет...Это и признание в любви сердечками, круглые солнце или луна, маскароны...

В эту булошную захотелось забежать, но увы...(опять жирный минус коллективных прогулок).

Но, между прочим, это не обычная булошная, а Булошная - кафе, кондитерская и магазин. Обязательно как-нибудь сюда забегу: в угловой дом 7/2 в Лялином переулке, построенный в конце 19 века купцом первой гильдии Егором Гордеевым и открывшим булочную, которая стала популярной.

Остановились на самой маленькой площади Москвы - это Лялина площадь. Здесь планируют поставить памятник Самуилу Маршаку (он здесь жил неподалеку).

На площадь выходят 4 переулка: Лялин, Большой Казенный, Малый Казенный и Барашевский.

Это опять знаменитый дом купца Гордеева со стороны Большого Казенного переулка.

Почти каждый дом в переулках имеет свою историю. Стиль модерн здесь широко представлен.

Но если писать - получится очень много.

Поэтому остановлюсь на храме, который находится в Барашевской слободе.

Это храм Пресвятой Богородицы в Барашах. что находится на стыке двух переулков Барашевского и Подсосенского.

Барашевская слобода возникла в 16 веке. Барашами называли ремесленников, которые делали шатры. Есть еще одна версия, что бараши - это царские слуги, возившие в походах шатры и их устанавливающие.

Введенский храм - образец московского барокко. конец 17-начало18 веков. Внутри барокко так много стилей (строгановское, нарышкинское и тд.и т.п). Так что ограничусь просто московским барокко.

Барокко еще называют дивным узорочьем.Слова говорят сами за себя: узоры, но не просто узоры, а диво-дивные.

Барокко еще отличает цвет: красный или светло-зеленый. И еще ассиметрия. Приделы смотрят во все стороны, но не симметрично.

Кстати, во всех переулках много указателей, из которых видно, что интересного можно посмотреть.

На столбах забора керамические изображения святых. Керамика современная,сделана прихожанином храма.

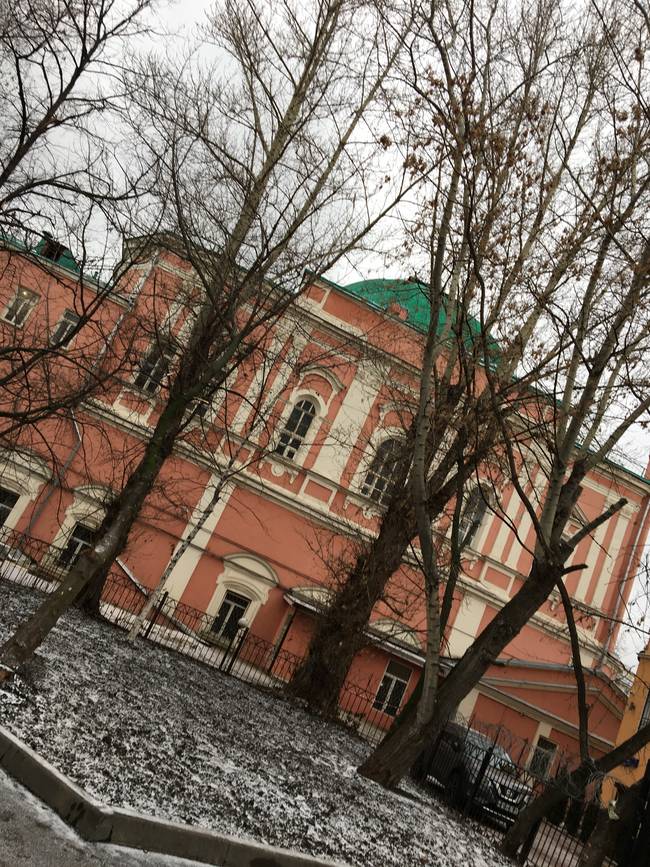

Напротив еще одно интересное здание с куполом.

Совсем не похоже на храм, но это приход храма Воскресения Словущего в Барашах (ул.Покровка,26).Не зная что такое Воскресение Словущее, решила узнать у друга по имени Интернет.

Воскресение Словущее (т.е. так называемое) – праздник в честь освящения храма, построенного св. равноапостольным Константином Великим на горе Голгофа в память преславного Воскресения Христова.

Теперь знаю.

Дальше по улице Покровка мы не идем, хотя на ней совсем недалеко есть что посмотреть - Дом Апраксиных-Трубецких (дом22/1), который называют дом-комод.

А мы идем дальше смотреть модерн в Подсосенский переулок.

Подсосенский переулок - это старая-старая Москва. Переулок известен с 17 века, только назывался он Введенским( по названию церкви, которую мы посмотрели). Введенский храм еще называли под сосенками. Так и появилось новое название переулка.

А какие интересные модерновые дома в Подсосенском переулке....

На фасаде этого дома изображены цветы. Не угадаете какие. И мы не угадали. Оказывается. это цветущий кактус. И дом называют дом с цветами (это вполне понятно).

Этот же дом имеет еще одно название. Не буду томить. Это дом с кошками. А вы что подумали?

Но самое именитое здание в этом переулке - усадьба Морозовых с атлантами. Архитектором здания является Д.Н.Чичагов. А к интерьеру руку приложил Шехтель Ф.О. и М.А.Васнецов.

Через эту арку можно пройти во двор.

Династия Морозовых ведет свое начало с 18 века. Начало ее положил Савва Морозов. В династии было несколько ветвей. В этой усадьбе жил Викула Елисеевич и его семья, так называемая ветвь Викуловичей.

Семья была набожной из старообрядцев.

За этим окном находилась семейная молельная комната.

В 1894 году Викула Алексеевич умирает и усадьбе переходит к сыну Алексею Викуловичу(1857-1934).

Врубелевские интерьеры сохранились, их раньше можно было посмотреть,но сейчас экскурсии сюда не организуют. А посмотреть хотелось бы.

Алексей Викулович был коллекционером фарфора, гравюр, икон - его коллекция считалась одной из лучших."В Москве он жил в отцовском особняке, напоминавшем по внутреннему содержанию музей истории русского фарфора, старинной графики, новейшей и древней живописи" - из книги Лиры Муховицкой "Морозовы. Династия меценатов", которая не является художественной, а содержит факты и цифры.

На каждом шагу здесь интересные постройки с занятной историей.

Но, думаю, архитектурных зарисовок на сегодня достаточно.

Впереди у нас вечернее развлечение - чердак в Театре Сатиры.

Много раз была в этом театре, смотрела спектакли на основной сцене.

На чердаке не была ни разу.

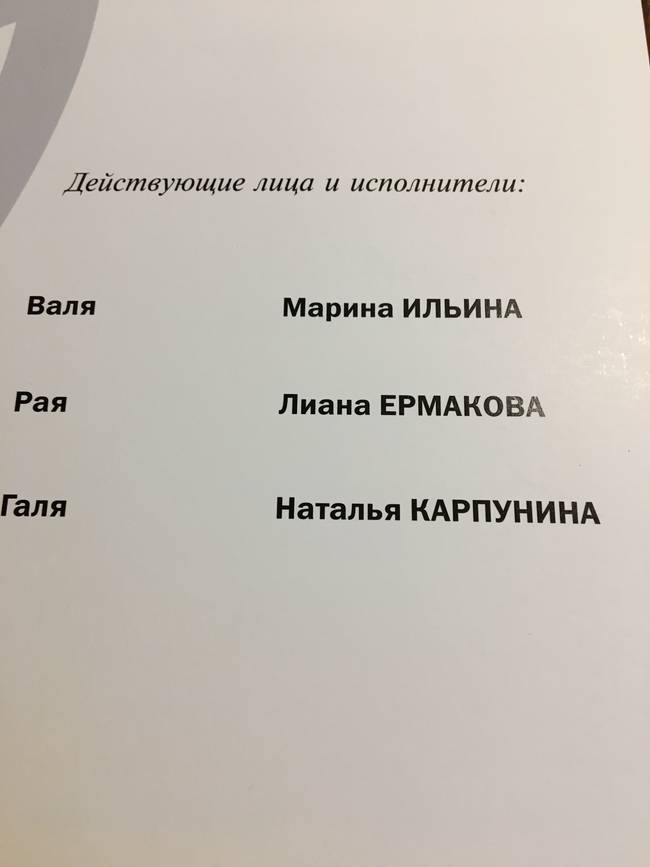

Будем смотреть премьеру Родиона Овчинникова "Тремя этажами выше" (Вопль женщин).

Чердак Театра Сатиры - это камерный зал в 6 рядов с удобными креслами. На 4 этаже, куда ведет узкая лестница.

Три подруги раз в год собираются на посиделки и играют в игру: берут календарь с событиями и выбирают дату, а потом ведут беседу на тему события. Три разных характера, у всех непросто сложилась жизнь.

Вопля женщин, конечно. не было. Был юмор ( не черный и вполне приличный ) и хохот зала. Были вопросы, которые мы задаем себе, беседуя с близкими людьми. Были суждения о Сталине и России. Спектакль, если будет возможность, советую посмотреть. Немного затянут ( 2 часа 45 минут), некоторые диалоги можно было пропустить. Но в целом - удовольствие получили огромное (от содержания и игры актрис равнозначно талантливых).

Еще один день в Москве закончился.

На память осталась програмка Театра Сатиры с именами трех актрис, не исполнявших свои роли, а проживавших на сцене жизнь своих героинь.

День третий оказался также насыщенным: в Музей русского импрессионизма привезли испанскую живопись конца 19 начала 20 веков, а вечером был концерт "Валторна и голос" в Доме русского зарубежья".

Продолжение следует...

Комментариев нет: