По святым местам Сергия Радонежского. Троице-Сергиева-Лавра

Наконец мы добрались до Троице-Сергиевой-Лавры, по пути к которой мы поочередно побывали в Радонеже, где Сергий Радонежский провел отрочество, в Хотьково, где его родители приняли постриг и захоронены, и Гефсиманском Черниговском ските, начало которому заложили монахи, находясь в поиске нового источника духовной жизни по заветам Преподобного Сергия Радонежского.

Но добрались мы туда не пешком, как это делали паломники, а на экскурсионном автобусе.

Вкратце расскажу о Преподобном тем читателям, которые могут и не знать, чем он так знаменит.

Сергий Радонежский – один из любимых на Руси святых. Известен как отшельник и чудотворец, основатель целого ряда монастырей. Самый известный – Троице-Сергиева лавра, а также Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин – рядом с Коломной (о нем у меня тоже есть рассказ), Высоцкий монастырь - в Серпухове, Георгиевский – на Клязьме.

Также его называют духовным собирателем русского народа.

Считается, что Сергий примирял враждующих князей, поэтому его называют хранителем земли русской.

В житии говорится, что святой "тихими и кроткими словами" мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. И именно благодаря Сергию ко времени Куликовской битвы почти все русские князья перестали враждовать.

Когда родился святой, точно никто не знает, Русская церковь традиционно считает днем его рождения 3 мая 1314 года.

Родился он в семье ростовских бояр Кирилла и Марии под именем Варфоломей, где было еще два сына Стефан и Петр.

Будучи еще подростком, Варфоломей со своей семьей, разорившейся от набегов татар, спасаясь от голода, переезжает в Радонеж (о нем у меня был рассказ).

Покровителем учащихся Сергий считается, потому что был очень образованным человеком и передавал свои знания ученикам. Он знал несколько языков, много читал и многое знал, хотя в детстве ему грамота совсем не давалась и он «со слезами молился Богу». Грамота ему далась благодаря терпению и труду.

Хотя житие преподобного рассказывает так: «Однажды в поле Варфоломей увидел молящегося монаха-черноризца, рассказал ему о своей беде и попросил за него помолиться Богу. После молитвы старец дал мальчику кусок святой просфоры и велел съесть ее, предсказав, что теперь он будет знать грамоту лучше всех своих сверстников», что и произошло.

Несмотря на то, что его родители были религиозными людьми, видя, как Варфоломей еще с детства постился строгим постом и ото всего воздерживался, они взяли с него слово, что в монахи он уйдет только после их смерти.

Так и произошло. В 23-летнем возрасте Варфоломей, отдав свою долю наследства младшему брату Петру, позвал старшего брата Стефана жить в пустыню.

Братья после долгих поисков «наконец пришли в одно место пустынное, в чаще леса, где была и вода», на холме Маковец соорудили келью, а затем и небольшую церковь, которую братья, посовещавшись, решили освятить во имя Святой Троицы.

Стефан недолго пробыл с братом: аскетичная жизнь в пустыне оказалась слишком трудной, и он ушел в Москву, поселившись в Богоявленском монастыре, где и стал духовником Великого князя Симеона.

Варфоломей призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг, назвавшись Сергием, так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха.

Вскоре к нему стали примыкать ученики. Сергий запретил им просить подаяние и ввел правило, что все они живут своим трудом.

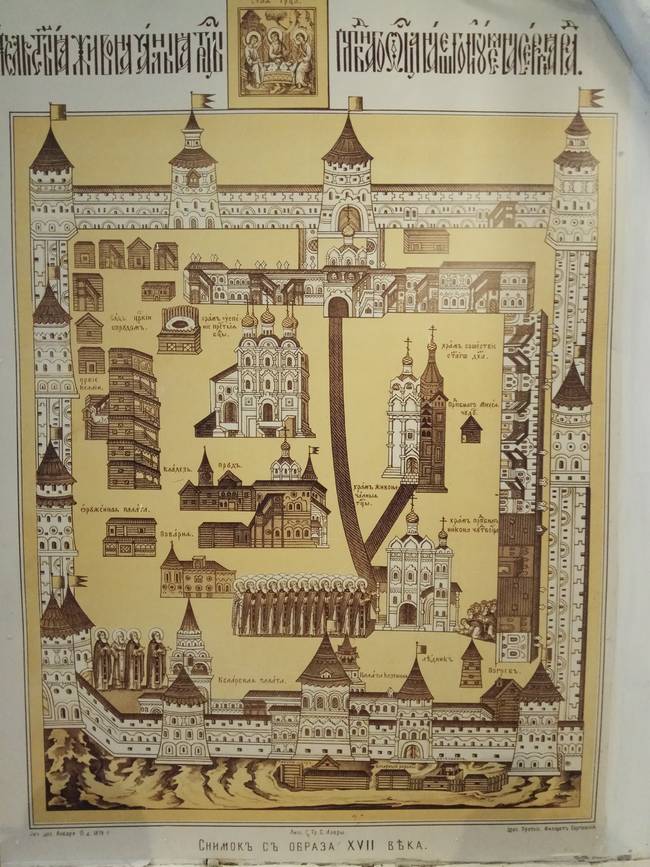

1342 год — одна из предполагаемых дат образования обители, впоследствии Троице-Сергиевой лавры.

Как и все древнерусские ансамбли, он возник не сразу, а постепенно.

В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарами.

Он не единожды перестраивался, первое каменное сооружение было возведено в 1422 году – Троицкий собор, в росписи которого принимал участие Андрей Рублев и Даниил Черный, для иконостаса собора была написана знаменитая рублёвская «Троица».

Представляю здания Лавры теперешнего монастыря.

На территорию Лавры мы вошли через главные ворота - Святые, недалеко от которых находится памятник Сергию Радонежскому, установленный в 2000 году, автор монумента В.Чухаркин.

Башня над Святыми вратами называется Красной, построена в середине 16 в. В стенах этой четырехъярусной башни было сделано 58 бойниц.

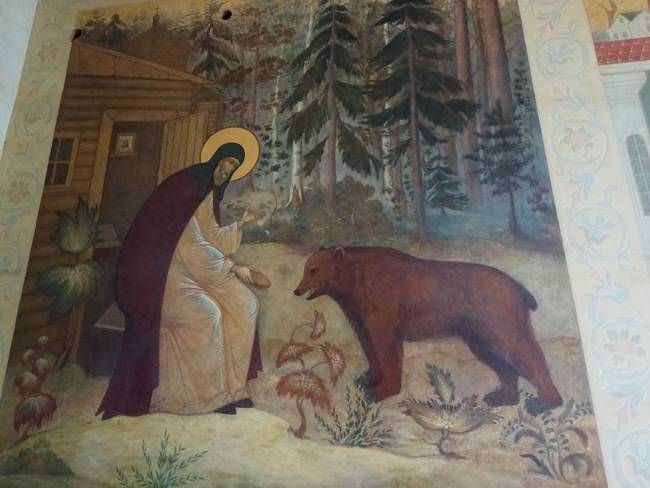

Внутри Святые врата украшены фресковой росписью на темы Жития преподобного Сергия. Подписи выполнены на русском языке, но стилизованы под старославянский язык. У Святых врат братия обители встречает Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а также почетных гостей во время их посещения Троице-Сергиевой Лавры.

По легенде, Сергий приручил медведя, эта сцена изображена на одной из стен врат.

Успенские ворота, расположены практически рядом со Святыми воротами. Раньше Святые ворота были постоянно заперты и отворялись только когда приедет патриарх или царь, для его входа. Вторые ворота (Успенские) назначены были для народа и животных.

Сейчас наоборот, Успенские ворота закрыты, а в Святые ворота могут входить все.

Слева при входе находится Келарский дворик, где можно перекусить, но там очень много народа было, тесно.

Сразу после Святых ворот мы видим красивую Предтеченскую церковь.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи возведена в 1699 г. на средства знаменитого купца и промышленника Г. Д. Строганова. В настоящее время в храме ежедневно совершается Таинство исповеди для паломников.

К церкви примыкает Книжная лавка.

Далее мы направились к главным храмам монастыря.

Духовская церковь (1476 г.)

Храм Сошествия Святаго Духа был построен псковскими мастерами и представляет собой уникальный для московской архитектуры 15 века пример церкви с подкупольной звонницей. Висевший на звоннице церкви «всполошной» колокол во время польско-литовской осады монастыря 1608–1610 гг. возвещал защитникам обители об опасности.

Перед церковью находится часть некрополя.

Монастырское кладбище – одно из древнейших в Московской земле, ведет свое начало с конца 14 века. Самое первое захоронение – гробница основателя обители прп. Сергия Радонежского. В 15 в. погребены прп. Никон, Симеон и Андрей, сыновья Серпуховского князя Владимира Андреевича (Храброго, 1425).

Также там были захоронены представители царских семейств, известных княжеских и боярских семейств, представители монашеской братии Лавры, архимандриты и настоятели Троицкой Лавры, московские митрополиты и патриархи.

Захоронения встречаются практически на всей территории Лавры.

Успенский собор (1585 г.)

Пятикупольный Успенский собор был заложен по велению царя Иоанна IV Грозного в центре Лавры, на предварительно освобожденном от старых деревянных келий месте. Государь со всем семейством присутствовал при закладке храма.

Образцом для нового собора главного монастыря России стал Успенский собор Московского Кремля.

Внутреннее убранство собора.

Собор был расписан фресками за три с небольшим летних месяца 1684 г. ярославскими и троицкими мастерами под руководством одного из известных иконописцев того времени Д.Г. Плеханова. С именем этого художника связано выполнение фресок Архангельского собора в Московском Кремле (1666 г.), Успенского собора в Ростове (1676 г.), Софийского собора в Вологде (1688 г.) и других.

Предположительно, одновременно с фресками был создан резной золоченый пятиярусный иконостас, включающий в настоящее время 76 икон. Большинство икон в иконостасе относится к концу 17в. Иконы неоднократно обновлялись и находятся под записью 19 в.

Внутри собора сохранились два бронзовых литых и чеканных паникадила 17 в. работы мастеров московской Оружейной палаты, подаренные монастырю представителями рода Яновых.

В Успенском соборе можно поклониться святым мощам преподобного Максима Грека и святителя Иннокентия.

К собору примыкает усыпальница семейства Годуновых. Я ее заметила только после экскурсии, когда нам дали свободное время.

Судьба захоронения Годуновых была также печальна, как и их жизнь.

Хотя Борис Годунов был погребён со всеми почестями, «по царскому чину», в Архангельском соборе, но в июне 1605 года, после утверждения у власти самозванца, его гроб был извлечен из могилы и перенесён на кладбище женского Варсонофьевского монастыря.

Там же погребли в простых гробах Царя Фёдора II и его мать- Царицу Марию Григорьевну. Хоронили без отпевания, как безродных и бездомных.

Монастырь был основан в самом начале 16 века, а кладбище при нём стало последним земным пристанищем для нищих и насильственно убиенных безродных. Погребение здесь для москвичей считалось позорным.

Лишь когда с Лжедмитрием было покончено, и у власти утвердился главный боярский интриган Василий Иванович Шуйский, то он отдал распоряжение о перезахоронении Годуновых в Троице-Сергиевом монастыре, что и произошло в сентябре 1606 года.

Там же в 1622 году была похоронена и несчастная дочь Бориса Годунова Царевна Ксения, которой пришлось стать на время наложницей Лжедмитрия, который потом и отправил её в Княгининский монастырь во Владимире, где она приняла постриг с именем Ольги.

По горькой иронии истории клятвопреступник Василий Шуйский погребён в царской усыпальнице, а

прах Годуновых покоится не в царской усыпальнице, а во дворе Троице-Сергиевой лавры.

Надкладезная часовня.

Успенский кладезь был устроен в 1644 г. у Успенского собора над открывшимся здесь источником целебной воды. Родник этот вначале был обстроен деревянным срубом в виде кельи, а впоследствии его сменила ныне существующая часовня.

Миниатюрная часовня богато украшена резьбой и покрыта многоцветной росписью, повторяет образец так называемых ярусных храмов.

Напротив находится Сень над крестом (1872 г.)

Бассейн для освящения воды. В центре бассейна установлен крест, из горизонтальной перекладины которого в бассейн стекает целебная вода, поступающая из Успенского кладезя. Мы были в начале ноября, воду можно было набрать только в часовенке.

Обелиск (1792 г)

Памятный обелиск был установлен по распоряжению митрополита Платона посреди соборной площади, украшенный овальными досками с памятными надписями, прославляющими исторические заслуги обители перед Отечеством. На трех сторонах обелиска размещены солнечные часы, а на вершине позолоченный шар.

Троицкий собор — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря.

Сергий Радонежский имел дар предвидения, еще за полгода узнал о своей смерти и успел к ней подготовиться. Тогда он уже был глубоким старцем. Назначив преемника в монастыре, в лице своего любимого ученика Никона, 8 октября по новому стилю 1392 года отошел в мир иной.

Через 30 лет после его смерти люди обнаружили его нетленные мощи. С ними тоже было связано много чудес, и в 1452 году Сергия Радонежского причислили к лику святых.

Собор был воздвигнут преподобным Никоном в честь основателя монастыря Сергия Радонежского на месте первой деревянной Троицкой церкви. Строительство храма осуществлялось при содействии сына великого князя Дмитрия Донского - князя Юрия Дмитриевича, крестника Сергия Радонежского .

Святые мощи преподобного Сергия – главная святыня обители, сейчас хранятся в Троицком соборе в серебряной раке .

Это единственный храм Лавры, где не разрешается фотографировать, в нем круглосуточно идет молебен.

Никоновская церковь (1623 г.), была пристроена к Троицкой церкви на следующий год над могилой преподобного Никона, спустя 75 лет заменена существующим храмом. Первоначальное убранство интерьера церкви не сохранилось, за исключением фрагментов фресок 1635 года.

За Троицкой церковью находится Ризница, которая создана для обеспечения лаврских богослужений необходимыми книгами, иконами, богослужебной утварью и другими предметами, а также их учёта и хранения.

Митрополичьи покои (1778 г.)

Патриаршие покои расположены практически напротив Троицкого собора, являются резиденцией настоятеля монастыря и Патриарха Московского и всея Руси, во время его пребывания в обители.

Водяная башня.

Свое название башня получила по расположенным вблизи нее Водяным воротам. В настоящее время в башне располагается Издательский отдел Троице-Сергиевой Лавры.

Михеевская церковь (1734 г.)

Самый маленький по размерам храм Лавры – церковь Явления Божией Матери Преподобному Сергию Радонежскому, воздвигнута над гробом преподобного Михея, ученика и келейника прп. Сергия, располагается у входа в Трапезный храм. Главной святыней Михеевской церкви являются покоящиеся в ней под спудом мощи преподобного Михея.

Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой.

Работы по строительству Трапезной церкви закончились в 1692 г. ко дню 300-летия преставления Преподобного Сергия.

Это самое большое в России бесстолпное помещение, перекрытое сводами и поддерживаемое железными тягами.

Трапезный храм — один из самых больших и красивейших в лаврском архитектурном ансамбле, который можно принять за дворец. И внутреннее убранство, особенно потолок, кажутся дворцовыми.

Когда я вошла внутрь, я подумала, что снова попала в Мюнхенскую Резиденцию. Необычный храм.

В нижнем этаже Трапезной расположился сувенирный магазин.

Колокольня (1768 г.)

Высота колокольни составляет 88 м, что на 11 м больше звонницы Новодевичьего монастыря и на 6 м – колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.

Внутри колокольни лавка. Когда прикасаешься к этим дверям, ощущаешь себя даже не в 18 веке, а где-нибудь в 15.

И еще одно очень красивое здание - Дворец Царские чертоги.

Этот двухэтажный дворец 17 века произведение московского барокко, привлекает внимание яркими изразцами на стенах и отделкой "шахмат".

В этом же здание находится Покровская церковь, рядом с духовной академией.

Вход на территорию Духовной академии.

Если в академии на лекциях студенты получают теоретические знания, то в храме они практически познают како подобает в дому Божии жити. Здесь совершается рукоположение в священный сан служителей Церкви, проходит их богослужебная практика.

В момент моего посещения церкви служба не велась, освещение было отключено, фото получились мрачными.

Внутренняя отделка оформлена в стиле 18 века.

Очень интересное здание.

Здание Царских чертогов — бывший путевой дворец царя Алексея Михайловича. Русский монарх часто посещал Троице-Сергиев монастырь и делал это вместе с семьей и многочисленной свитой, насчитывавшей порой до 500 человек. Всех их нужно было где-то размещать, для этого между Успенским собором и северной стеной лавры и возвели Путевой дворец.

К нему примыкает Трапезный храм с несколькими залами, где организовывают питание для групп.

Троице-Сергиев монастырь посещал не только Алексей Михайлович. Рассказывают, что Елизавета Петровна ходила на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру из Москвы пешком за 52 км., правда, весьма оригинальным способом. В день она проходила всего 2-3 версты, после чего отправлялась в карете во дворец. Назавтра карета привозила её к тому месту, откуда и забрала, и Елизавета шла дальше ещё пару вёрст. Таким образом, путь растягивался на месяцы, но зато был не очень утомительным.

По другим данным, это была Екатерина Вторая и в день она проходила по 10-15 верст.

Стоит отметить, что статус и наименование лавры крупнейший православный мужской ставропигиальный монастырь России получил указом Елизаветы Петровны 8 июля 1742 года.

Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии)

На том месте, где стоит теперь церковь, в начале 18 века располагалось каменное здание братской поварни, на наружной стене которой находилась чудотворная каменная резная икона Божией Матери «Одигитрии» Смоленской. В настоящее время эта икона находится в Сергиево-Посадском историко-художественном музее, а на наружной восточной стене церкви установлена почитаемая копия.

Церковь прп. Зосимы и Савватия Соловецких и Больничные палаты (1637 г.)

Это единственная в монастыре церковь, сооружение которой осуществлялось одновременно со строительством окружающих ее каменных палат, в которых размещалась монастырская лечебница. В настоящее время здесь располагаются Соборные палаты и покои Наместника Лавры.

Каличья башня (1772 г.)

Шатровое завершение покрыто зеленой глазурованной черепицей, по примеру Троицкой башни Кремля.

И даже в ноябре, не самом лучшем осеннем месяце, природа радует нас яркими красками.

Пятницкая башня.

Восьмигранная шестиярусная Пятницкая башня с ее 77 бойницами – одна из самых мощных боевых башен монастыря. Ее предшественница была разрушена взрывом во время польско-литовской осады 1608–1610 гг.

Слева от нее виднеется Луковая башня.

Свое название она получила от лукового огорода, находившегося возле нее за стеной. Современный вид с верхом в виде беседки башня приобрела в 18 веке.

Пройдя мимо Пятницкой башни и спустившись вниз, можно увидеть еще две белоснежных церкви, одна из них одноименная с башней - Пятницкая церковь, другая - Введенская.

Это одни из древнейших каменных строений в Сергиевом Посаде. Они были построены в 1547 году на средства Ивана Хабарова, боярина царя Ивана IV Грозного.

К сожалению, в Лавру мы приехали уже ближе к вечеру, свободного времени оставалось настолько мало, что его не хватало, чтобы войти во все храмы, и уж тем более, чтобы обойти всю округу, где есть много еще интересных объектов.

Конечно же, я не могла пройти мимо Русского дворика - это гостиница и ресторан, который восхитил меня ажурной отделкой. Белоснежные наличники своей красотой просто убили наповал. И слава Богу, что сохранили общий стиль этой местности, оставили русский дух.

И последнее здание, которое хочется представить - это «Торговые ряды» на Красногорской площади, которая находится напротив Лавры. Хотя, его надо было представить первым, потому что это красивое яркое здание уже при приближении к Лавре сразу привлекает внимание.

«Торговые ряды» были возведены в 1902-1903 гг. в «русском стиле», который в то время был распространённым и модным архитектурным явлением. Очень похоже на здание Исторического музея в Москве.

Фото начала 20 века.

В первые годы после постройки в них располагались бакалейные, кондитерские, мануфактурные и иные подобные лавки купцов. На втором этаже – различные конторы вроде «Общества народной трезвости» и отделение московского банка.

Сегодня в здании расположен Паломнический центр Троице-Сергиевой лавры, различные монастырские магазины и кофейня.

Как я уже писала в своем первом рассказе о святых местах, в Сергиевом посаде, тогда еще Загорске, я была более 30 лет назад и совсем ничего не помню.

Троице-Сергиеву Лавру открыла для себя заново.

Очень хочется посетить все музеи Сергиево-Посадского музея-заповедника. Обязательно сюда еще раз приеду без экскурсии и летом, чтобы погулять по летнему городу с клумбами при дневном свете, вокруг прудов и посмотреть спокойно все те объекты, которые не успела.#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: