Так как же Мураново связано с Тютчевым, который там ни разу не был?

В разгар осенней пандемии многие развлекательные программы были закрыты, но еще оставались туристические фирмы, предлагающие экскурсии.

Я чувствовала себя хорошо и не смогла себя не порадовать еще одной экскурсией, пока окончательно не все закрыли. Еще свежи воспоминания весеннего карантина, отголоски которого еще сохраняются.

Ехать куда-то далеко и надолго не хотелось, решила взять однодневный тур в Подмосковье. Выбрав две усадьбы в одном туре – Мураново и Абрамцево, убив двух зайцев.

Усадьбы друг от друга находятся всего в 35-ти км., от Москвы по трассе 62 км. Можно сказать рядом.

А сколько удовольствия было получено, даже октябрьский промозглый и бесконечный дождь не испортил впечатлений!

Первым по маршруту была усадьба Мураново. О Абрамцеве был предыдущий рассказ.

История Муранова как «литературного гнезда» складывалась на протяжении целого столетия.

Музей-усадьба Мураново имени Федора Ивановича Тютчева основан потомками великого поэта.

Что самое интересное, сам классик в Муранове никогда не жил, и, возможно, даже ни разу не был, хотя, семейное предание гласит, что Федор Иванович здесь однажды был.

Благодаря его потомкам, которые сыграли в судьбе имения значительную роль, здесь появился мемориальный музей с большой коллекцией личных вещей, рукописей, документов и фотографий Федора Ивановича и его семьи.

Как усадьба Мураново связана с Тютчевым? Сейчас разберемся в родственных связях всех ее владельцев.

А связь была такова:

Семья Энгельгардтов приобрела деревню Мураново в 1816 году. Екатерина Петровна Энгельгардт была дочерью известного московского богача и масона Петра Алексеевича Татищева, одного из деятелей «Дружеского ученого общества», основанного в 1781 году и сыгравшего значительную роль в истории русского просвещения.

В1826 году старшая дочь первых владельцев Энгельгардтов, – Анастасия, вышла замуж за поэта Евгения Абрамовича Баратынского, и Мураново досталось молодым в качестве приданого.

Евгений Абрамович разобрал старый дом Энгельгардтов и по своим чертежам построил для семьи новую большую усадьбу — деревянную, снаружи облицованную кирпичом, с эркерами и башенкой.

Баратынский, уйдя в частную жизнь после подавления восстания декабристов, жил то в Москве, то в Мураново.

В 1837 году младшая дочь Энгельгардтов Софья стала женой ближайшего друга Евгения Абрамовича — литератора Николая Путяты. В 1844 году Баратынский скончался. Его вдова, Анастасия, спустя несколько лет покинула Мураново, передав имение младшей сестре.

Путяты бережно хранили и сам дом, и его обстановку, и память о предыдущих владельцах. Неизменными остались сад — гордость имения, рабочий кабинет Баратынского, предметы мебели и искусства.

Чета Путят владела Мурановым до 1869 года, когда их единственная дочь Ольга вышла замуж за Ивана Федоровича Тютчева, сына поэта Тютчева. Именно они и их дети собрали в усадьбе Мураново коллекцию предметов, связанных с именем Федора Ивановича.

В 1918 году Ольга Тютчева и ее сын Николай передали Мураново государству. Сначала его зарегистрировали как музей, посвященный дворянскому быту середины 19 века. Но в 1920-м имение превратилось в музей-заповедник имени Тютчева в Подмосковье. Первым его директором стал внук поэта Николай Иванович Тютчев.

В это время Мураново стало практически первым музеем подобного плана.

В доме небольшие комнаты, поэтому нас разделили на две группы, первая группа отправилась на экскурсию в музей, а вторая, по желанию, на святой источник.

На пути к источнику встретите памятник всем погибшим детям.

Святой источник Казанской иконы Божией Матери в деревне Мураново называют «Барским колодцем», т.к. все жители усадьбы Мураново, проживающие на ее территории в разные времена, брали воду исключительно из данного источника.

Первые упоминания о святом источнике были найдены приблизительно во второй половине 19 века. До источника в то время даже проходили крестные ходы и приезжали паломники. На святом месте совершали водосвятные молебны.

Хозяева усадьбы Мураново старались оберегать источник. Тютчевы обустраивали его окрестности для своего удобства и удобства гостей.

На территории находится несколько оборудованных источников, один из них в виде деревянного резного колодца, другой из кирпича.

На территории святого источника в 2003 году была возведена церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.

На источнике есть красивая деревянная ажурная купель, где можно окунуться, но в середине октября никто не рискнул это сделать.

На вторую годовщину после трагедии в Беслане, настоятель храма игумен Феофан установил стелу с именами 334 погибших, дав начало Парку памяти детей. Очень трогательное место. Вокруг стелы иногда вся площадь завалена детскими игрушками. Я не знала об этом парке, иначе тоже привезла бы мягкую игрушку.

Через две недели после Мураново я поехала на экскурсию в Сергиев Посад. На обратном пути гид упомянул об этом парке со стелой и рассказал, что он был в Беслане в школе, где произошла трагедия, и видел все это своими глазами, и....на полуслове замолчал, он не в состоянии был говорить дальше, дрожащим голосом произнес: "Я сказал всё, что хотел" и больше не произнес ни слова. Я долго сдерживала слезы, но так и не смогла.

Детская площадка.

Буквально на каждом шагу встречаешь интересную скульптуру.

Я не буду говорить насколько здесь красиво, уютно, ухоженно, умиротворенно, вы по фотографиям сами это увидите.

За парком ухаживают прихожане и накануне 1 сентября - школьники с местных школ.

Игумен Феофан рассказывает, что дворянские семьи, в разные годы владевшие усадьбой, всегда занималась благотворительностью. Они помогали бедным деревенским жителям и построили земскую школу для крестьянских детей, которая, к сожалению, не сохранилась.

Если будете в Мураново, не пропускайте это чУдное, святое место, с красивейшей природой.

Мне совсем не хотелось оттуда уходить, но дождь и ждущая экскурсия заставили покинуть его.

В главном доме, где много-много простых, но уютных комнат, гостили писатели Н.В.Гоголь, родственник Тютчевых – писатель С.Т.Аксаков, усадьба которого находилась по соседству, в Абрамцево, и другие знаменитые люди.

Фотосъемка в доме платная, билет необходимо покупать заранее в кассе, цена 100 р., вход в усадьбу 50 р., экскурсия по дому-музею 500 р.

Летом 2006 года в центральный дом усадьбы ударила молния, что вызвало серьезный пожар. Само здание было сильно повреждено, но благодаря работникам музея, большинство экспонатов удалось сохранить.

В 2009 году здание было отреставрировано, на восстановление экспонатов ушло больше времени, и только в 2015 году усадьба была официально открыта для посетителей.

Глядя на это здание, думаешь о том, что неплохо бы еще раз подреставрировать.

Осмотр дома начинается с деревянного коридора, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным. Но, замечая бревна, уложенные не по горизонтали, как мы привыкли, а по вертикали, ты уже задерживаешься в нем.

Самое крайнее фото справа - поэт, гусар и герой Отечественной войны 1812 года - Денис Давыдов, родственник жены Баратынского и друг Пушкина, узнав о смерти которого, слег на месяц.

Среди многочисленных комнат дома есть кабинеты и Баратынского, и Тютчева. Эту комнату называют "Кабинетом двух поэтов", т.к. в ней находится мебель обоих поэтов.

Экземпляр сборника Баратынского "Сумерки" с дарственной надписью Глинке (письменный стол Баратынского).

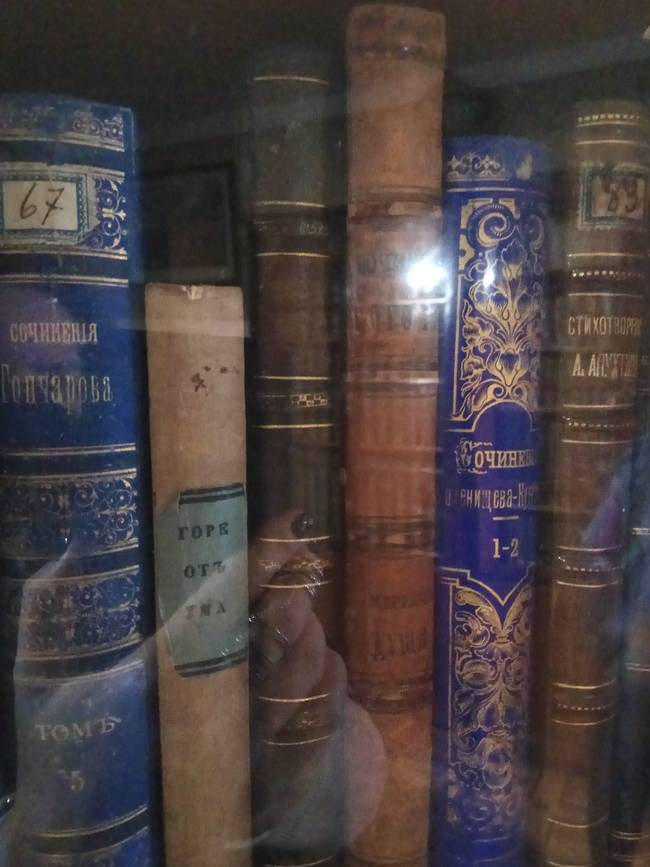

В доме находится огромная библиотека, все книги не смогли разместиться, поэтому представлена небольшая их часть. Сотрудники музея особенно гордятся томиком А.С. Грибоедова "Горе от ума", если я не ошибаюсь, то это оригинал комедии.

Интерьер дома очень уютный, здесь находятся несколько эркерных уголков, в каждом из которых стоит уютная мебель.

На картине, висящей над диваном, семья Энгельгардтов.

Практически в каждой комнате на каминных зеркалах и тумбочках размещаются неповторимые часы, подсвечники, вазы, статуэтки, а также фарфор от разных заводов, в том числе Императорского.

Я заметила, что в доме очень мало люстр, запомнились только эти, и даже сейчас, в наш электрический век, в большинстве комнат на потолках нет люстр, а освещают комнаты светодиодные лампы, размещенные по краям потолка, создавая лишь полумрак, что делает комнату уютнее.

Но зато, практически на каждом столе стоят керосиновые лампы, не похожие одна на другую.

На этой лампе изображен Наполеон с картины французского художника Антуана-Жана Гро, где представлен эпизод трёхдневного сражения при Арколе, когда Наполеон под жесточайшим огнём австрийских войск лично возглавил атаку на мост. Не очень удачное фото, но узнать его можно.

В доме есть Аксаковская комната и Гоголевская. Гоголь останавливался здесь, возвращаясь от Аксакова из соседней усадьбы Абрамцево. В комнате находится игра домино с изображениями персонажей из «Ревизора» и «Мертвых душ».

Не поняла, что это за экспонат рядом с диваном, для красоты или имеет какой-то функционал, внимание привлекает.

Комната дочерей Ивана Тютчева - Екатерины и Софьи, внучек поэта. На стене висит портрет Серафима Соровского.

От потомков Ф.И. Тютчева здесь до сих пор хранится шкафчик, выполненный местным крестьянином С.П. Горбачяёвым, семью которого внучка поэта буквально спасла от голодной смерти после того, как у них пала корова. На шкафчике написано: " Великой добродительнице Софье Ивановне Тютчевой ". Я видела похожие от Васнецова.

Проходная комната, которая в свое время служила зимней столовой.

Спальня Ольги Николаевны Тютчевой, супруги Ивана Тютчева. Это яркое покрывало с крупными цветами, было вышито руками хозяйки.

Нестеровская комната с тростью М.В. Нестерова и фотокопией написанного в Муранове портрета С.И. Тютчевой (оригинал хранится в Нижегородском художественном музее).

Кабинет внука Ф.Тютчева - Николая Ивановича, который впоследствии стал директором музея (упоминала в начале рассказа)

На первом фото девочка похожа на нашу с вами современницу (на мой взгляд). На втором - милашки того времени - дочери поэта.

Чтобы посмотреть на прекрасный вид из окна, необходимо дождаться, когда гид указкой приоткроет шторочку и позволит сделать фото. В музее всё подлинное, руками трогать ничего нельзя и ходить по коврам также запрещено, иначе указкой получите по рукам и ногам. Шучу.

В коридоре, куда ведет лестница на второй этаж, на стенах развешаны гравюры, выполненные в середине 18 века известным гравером Михаилом Махаевым. Они изображают уголки молодой столицы Российской империи - Санкт-Петербурга и его окрестностей – в частности, Ораниенбаума и Петергофа.

Около лестницы на шкафу стоит бюст Баратынского. На бюсте указана фамилия с буквой О - БОратынский, это изначальная фамилия поэта, со временем стали писать через А - БАратынский.

И последнее, что мы увидели - это прихожую. Вошли через боковой вход, вышли через главный. Все наоборот.

Несмотря на ненастную погоду, хотелось на воздух и еще погулять по территории усадьбы.

В здании, который ранее именовался амбар, сейчас расположилось кафе.

Рядом с главным домом стоит крошечный домик, предназначение которого я не сразу поняла. Как оказалось - это Детский домик, был построен для внуков поэта.

В 1879 г. И. Ф. Тютчев построил в северо-восточной части парка деревянный флигель для своей матери, Эрнестины Федоровны. В нем она регулярно проводила летние месяцы, приезжая в Мураново из Петербурга, работала над подготовкой к изданию первого посмертного собрания сочинений Тютчева, переводила на французский язык биографию мужа, написанную И. С. Аксаковым.

Во флигеле до сих пор живут потомки поэта.

Рядом с флигелем была выстроена небольшая избушка, служившая при нем кухней.

И последнее, что хотелось бы представить - это домовую церковь.

Храм Спаса-Нерукотворного был построен в 1878 году стараниями И.Ф.Тютчева. Предназначался для пользования семьей Путят-Тютчевых, но, будучи людьми простыми и добрыми, Тютчевы сделали храм доступным для каждого человека.

У восточной стены церкви могилы сына, внука и правнука поэта - Ивана Федоровича (умер в 1909 г.), Николая Ивановича (умер в 1949 г.) и в 1984 г. здесь был похоронен последний директор Мураново из династии Тютчевых, правнук поэта, Кирилл Васильевич Пигарев.

Храм сейчас находится на реставрации, но внутрь войти можно. Наверное, к храму это слово не совсем применительно, но здесь тоже уютно. А глядя на необычную медную печь, еще и тепло.

Рядом с церковью расположилась деревянная колокольня с иконной лавкой.

Вы, наверное, обратили внимание, что я многократно употребляла слово уютно, это главное определение усадьбы Мураново. А еще - это тихое место, где проходят творческие вечера и праздник Пикник "Аксаковская уха", названный так в честь заядлого рыболова Аксакова, который посвятил своему увлеченью целый труд «Записки об уженье рыбы».

В усадьбе снимались такие фильмы, как «Станционный смотритель» и «Кровавая барыня».

К сожалению, погулять по Тютчевскому парку не получилось, да уже и не очень хотелось, дождь размыл все дорожки, и надо было торопиться в Абрамцево, где нас ждала не менее увлекательная экскурсия, но мысль, что сюда надо еще вернуться летом, не покидала меня.

И напоследок:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

Комментариев нет: