Суздаль. Продолжение - Суздаль (Россия)

Мы подошли ко входу в бывший Спасо-Евфимиев монастырь, но перед тем, как зайти внутрь, посмотрим пару интересных строений напротив него. Прежде всего - красивую пятиглавую Смоленскую (Смоленской иконы Божией Матери) церковь, возведённую на рубеже 17-18 веков на месте прежней деревянной. Колокольня рядом с неё появилась уже позднее - её стилистическое отличие видно, что называется, "невооружённым глазом".

Смоленская церковь была приходским летним храмом для жителей слободы Скучилиха, принадлежавшей Спасо-Евфимиеву монастырю. Спустя полвека рядом с ней была сооружена зимняя церковь Симеона Столпника, образуя, таким образом, очередной характерный для Суздаля "парный" комплекс, но она выглядит столь неинтересно, что снимать её не возникло ни малейшего желания...

"Бок о бок" с церковью стоит Посадский дом, датируемый предположительно концом 17-началом 18 столетий. Он является единственным в Суздале и, как пишут, одним из немногих в России сохранившимся каменным жилым домом этого периода (тогда зажиточные люди только начинали строить жильё из камня), а потому представляет большой интерес для историков. Сам по себе дом довольно простой и своими формами очень напоминает деревянную избу, что вполне понятно, поскольку в те времена это был единственный архитектурный ориентир (не считая церквей) для жителя маленького городка.

..........

А теперь мы отправляемся в Спасо-Евфимиев монастырь, единственный в Суздале (из пяти, напомню!), который уже не действует - сегодня он является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника, а потому его посещение платное и недешёвое ( https://vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/suzdal/spaso-evfimiev-monastyr ).

Вход в бывший монастырь находится в монументальной Проездной башне, перед которой разбит небольшой сквер с бюстом князя Дмитрия Пожарского (суздальские земли являлись исконной вотчиной князей Пожарских, пока не были конфискованы царём Иваном Грозным).

Проездная башня была возведена в 1664 году (по информации сайта Владимиро-Суздальского музея-заповедника, поскольку Википедия приводит чуть более поздние даты), когда вместо старой деревянной ограды вокруг монастыря построили каменные стены с ещё 11-ю башнями (все они, в отличие от главной, гранёные или круглые). Её верхняя часть богато украшена рельефным каменным декором, но в целом новое ограждение создавалось по фортификационным канонам: с бойницами, боевым ходом поверх стен, а башни были приспособлены для хранения боеприпасов.

Впрочем, крепостные стены монастыря, как их видел бы потенциальный противник, мы ещё посмотрим, а сейчас, купив билеты, заходим внутрь. И первое, что видим - Благовещенскую надвратную церковь первой половины 17 века, в которой находились Святые ворота прежней, ещё деревянной монастырской ограды (при сооружении каменных стен территория монастыря была расширена).

По правую же руку расположился Аптекарский огород: как известно, монастыри, и не только на Руси, кроме выращивания овощей, издревле занимались разведением и сбором лекарственных трав и растений, а после того, как царь Алексей Михайлович создал Аптекарский приказ, это дело и вовсе стало государственной важности. Сегодня мы видим Аптекарский огород в его восстановленной старинной "крестоообразной" планировке с делянками размером 3 на 3 метра.

К Аптекарскому огороду примыкает Братский корпус середины 17 столетия:

С другой стороны находится возведённый примерно в то же время Архимандритский корпус c деревянными галереями на каменных столбах, пристроенный к Успенской церкви с трапезной палатой, являющейся старейшим из сохранившихся монастырских сооружений, построенным в последней четверти 16 века:

Однако самые интересные достопримечательности Спасо-Евфимиева монастыря ещё впереди: это великолепный ансамбль Спасо-Преображенского собора и отдельно стоящей рядом с ним звонницы:

Сразу скажу, что небольшое каменное сооружение близ собора - часовня (иногда её называют мавзолеем) памяти Дмитрия Пожарского. После своей смерти в 1642 году князь был похоронен в родовой усыпальнице в Спасо-Евфимиевом монастыре, а спустя два с половиной столетия, в 1885 году, над его могилой на народные средства возвели часовню из каррарского мрамора, которая в 1933 году была разобрана (насчёт того, куда подевался итальянский мрамор, существует несколько легенд, но ни одна из них не имеет фактического подтверждения) и воссоздана по сохранившимся старинным чертежам уже в наше время - в 2009 году. Правда, не над самим захоронением, а парой метров в стороне. А над могилой были установлены крест и мемориальная плита.

Потрясающей красоты звонница состоит из нескольких строений, сооружённых в разное время. Её старейшей частью является девятигранная (что уже редкость, поскольку обычно колокольни имеют четное количество граней: 4,6 или 8) столпообразная церковь Рождества Иоанна Предтечи "под колоколы" начала 16 века - одна из немногих подобных, сохранившихся в России. На её втором ярусе находилась церковь, а на третьем висели колокола. В конце того же столетия рядом к столпу пристроили прямоугольную башню-часозвоню (то есть с часами с боем; любопытно, что привычные цифры заменены буквами кириллицы, а стрелка всего одна - часовая) с арочным пролётом для большого колокола, а спустя ещё 100 лет башню расширили двухпролётной галереей для новых колоколов. Общую картину завершает часовенная палатка с небольшим шатром, установленная над звонницей в 17 веке: в ней когда-то висели колокола, отбивавшие каждые четверть часа.

Сегодня на звоннице развешены 17 колоколов, которые звонят пять раз в день: в 10.30, 12.30, 13.30, 15.00 и 16.30 (с момента нашего посещения расписание могло измениться).

Спасо-Преображенский собор - главный храм Спасо-Евфимиева монастыря, возведённый в 16 веке в 2 этапа: сначала в 1511 году на месте сгоревшей деревянной церкви Спаса Преображения была сооружена небольшая Спасская церковь, а в 1594 году к ней пристроили тот собор, что мы видим сегодня (естественно, с учётом неизбежных за много веков реконструкций; например, в 18-19 столетиях собор был окружён галереей-папертью), после чего Спасская церковь получила статус Евфимиевского придела.

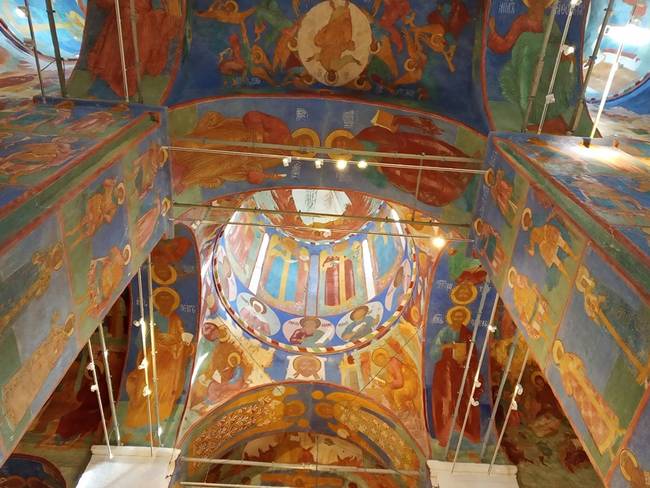

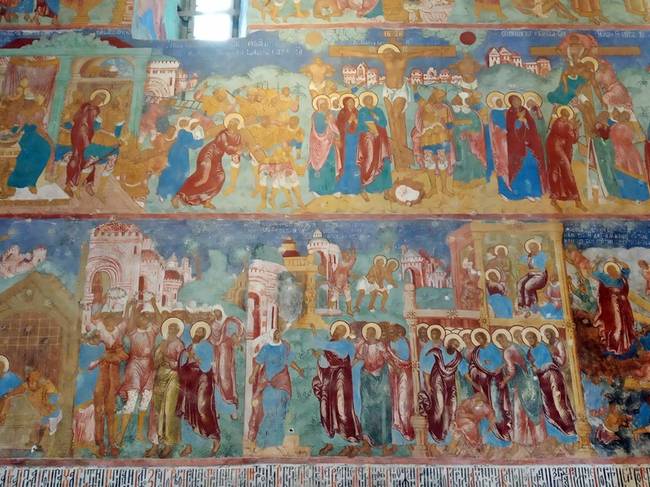

Особую ценность Спасо-Преображенский собор имеет благодаря внутренним росписям конца 17 века, выполненных артелью знаменитого храмового живописца и иконописца Гурия Никитина (в числе его работ - одни "хиты": Архангельский собор в Московском Кремле, ярославская церковь Ильи Пророка, Троицкий собор Ипатьевского монастыря в Костроме, Крестовоздвиженский собор в Романовской части Тутаева, Успенский собор Ростовского кремля и т.д.), которые покрывают все стены и своды внутри собора.

В соборе хранится мозаичная икона "Спас на троне", украшавшая вход в "первый" мавзолей Дмитрия Пожарского:

Напоследок, выйдя из собора, обернёмся, чтобы ещё раз увидеть прекрасный архитектурный ансамбль, на этот раз - с Успенской церковью слева:

И - не удержался, очень уж красиво! - ещё один ракурс под немного другим углом с деревянными галереями Архимандритского корпуса слева:

И в конце моего рассказа (точнее, показа, поскольку "букв" я написал не так уж много) о Спасо-Евфимиеве монастыре - несколько слов о его истории. Он был основан в 1352 году в качестве крепости, призванной защищать город на его северных рубежах, и вначале назывался Спасо-Преображенским, а позднее был переименован в честь своего первого игумена - впоследствии канонизированного преподобного Евфимия Суздальского. Правда, духовное наследие святого в монастыре, видимо, не прижилось: в сохранившейся переписке 16 века князя Андрея Курбского с Иваном Грозным есть такая строчка: "А что за городом Суздалем имеется Спасский монастырь, где монахи весьма сребролюбивы и зело пьянственны". В 1766 году по распоряжению Екатерины II в монастыре была учреждена тюрьма, просуществовавшая до революционного 1905 года, в которой, в частности, содержались многие религиозные и политические вольнодумцы: от декабриста Фёдора Шаховского до старообрядцев и сектантов. В советское время печальная "традиция" продолжилась: монастырь снова стал сначала политизолятором, потом - тюрьмой особого назначения, а с 1943 года - лагерем военнопленных, где, в частности, содержался пленённый в Сталинградской битве фельдмаршал Ф. Паулюс. После войны на территории бывшей обители открылась воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних преступников, и только в 1968 году многострадальный монастырь стал музеем.

..........

Очень интересно пройти вдоль западной стены монастыря: во-первых, здесь можно вблизи оценить и "пощупать" мощь окружающих его крепостных стен и башен:

А во-вторых, отсюда открываются прекрасные сельские пейзажи на речку Каменку и поля вдоль неё. Недаром сюда приходят художники в поисках живописной натуры.

Вот через этот мостик мы сейчас перейдём речку и отправимся к Покровскому монастырю:

Если где-то здесь оглянуться назад, то можно увидеть, как отражаются в реке стены Спасо-Евфимиева монастыря, в котором мы только что побывали:

..........

Сейчас мы снова находимся на Заречной стороне - так называется та часть Суздаля, что расположена на правом (а если смотреть на карту - на левом) берегу речки Каменки. Не знаю, кто здесь жил раньше, но сейчас, судя по состоянию домов и ухоженности прилегающих к ним территорий, этот район, мягко говоря, не бедный:

* * * * * * * * * *

Покровский женский монастырь - практически ровесник Спасо-Евфимиева: он был основан всего на 12 лет позднее, в 1364 году. Разумеется, от тех далёких времён никаких сооружений не сохранилось, поскольку все они были деревянными, а нынешний ансамбль сложился в основном в первой половине 16 столетия, когда Великий владимирский и московский князь Василий III пожертвовал монастырю большие средства на новое строительство.

Правда, он же положил начало традиции, которая в те времена была вполне обыденной: в Покровский монастырь ссылали постриженных в монахини представительниц знатных родов (некоторые здесь же и упокоивались навеки), и началось всё с супруги Василия III Соломонии Сабуровой, которая после двадцати лет брака так и не смогла родить наследника. На этот счёт существуют разные предания: согласно одним, княгиня всячески сопротивлялась постригу, по другим, более "державным", Соломония проявила "государственное мышление" и, понимая важность "прямого" престолонаследия, сама упросила мужа развестись с ней и отправить в монастырь, дабы тот мог сочетаться новым браком с женщиной, способной подарить ему законного преемника на княжеском троне. Как бы то ни было, развод состоялся, хотя и не без противления отдельных церковных иерархов, Сабурова приняла постриг под именем София (легенду о том, что в это время она уже была беременна и в Покровском монастыре родила царевича Георгия, я опускаю - каждый, кому это покажется интересным, может ознакомиться с ней сам, благо информации в интернете хватает) и провела остаток своей жизни - 17 лет - в суздальском Покровском монастыре и в нём же была похоронена (впоследствии канонизирована под именем Софии Суздальской). А Василий III вскоре женился на Елене Глинской и, хоть и не сразу, у них родился сын, ставший известным всему миру как Иван Грозный.

В последующее время узницами монастыря были дочь Ивана III Александра, пятая жена Ивана Грозного Анна Васильчикова, дочь Малюты Скуратова Екатерина Шуйская, вдова Василия Шуйского царица Мария Буйносова-Ростовская, дочь Бориса Годунова Ксения, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина - и это только по самым "верхам"...

Но... то были "дела минувшие", а сейчас поговорим о более приятном - о самом Покровском монастыре как архитектурном памятнике тех не очень гуманных времён.

Одно из самых примечательных и интересных сооружений - Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью, построенные в 1515 году (собственно, они имели и третью "роль" - крепостной башни). Они не раз подвергались переделкам, но реставрация 1958 года вернула им изначальный вид. Скажу сразу, что мне не удалось сделать фотографии, которые передавали бы всю красоту "ворот-храма", поскольку их главное украшение – кокошники-закомары в виде отогнутых цветочных лепестков, обрамляющие нижнюю часть барабана основной главы так, что кажется, что он (барабан), как настоящий цветок, вырастает из них - полноценно видны только на снимках, сделанных либо сверху, либо примерно с той же высоты. Если приглядеться, их можно увидеть и у меня, но всё же снизу они не раскрывают себя во всей красе.

Это (на последней фотографии) мы уже прошли через ворота и оказались на монастырской территории. А прямо перед нами - главное сооружение монастыря: Покровский собор, возведённый в 1510-х годах на месте более древнего деревянного храма:

С трёх сторон собор окружён открытой галереей, на которую ведут две крытые лестницы с крыльцами:

Главный вход в собор украшен многоцветной стрельчатой аркой:

В 1515 году рядом с собором была построена шатровая колокольня, в нижней части которой находится церковь Происхождения Древ Креста. Позднее её соединили с собором двухарочной крытой галереей с красивым каменным декором.

В середине 16 столетия, в 1551 году, чуть в стороне была возведена немного похожая на польский костёл Трапезная палата с Зачатьевской церковью с шестигранной звонницей:

В 1970-х годах на месте обветшавших старых домов были сооружены несколько деревянных изб-келий для монахинь. Эта красочная благодаря множеству цветников территория закрыта для посещения (поскольку монастырь действующий), но прекрасно просматривается с главной аллеи:

..........

Прямо напротив Святых ворот Покровского монастыря расположен типичный для Сузаля "парный" комплекс приходских церквей: летняя - большая, красивая, но холодная, Петропавловская (её колокольня была снесена после революции) и зимняя - совершенно простая, маленьшая, низенькая, но тёплая Никольская.

Первой, как водится, была сооружена летняя Петропавловская - в 1694 году. А Никольская появилась рядом с ней в начале 18 столетия.

Наша "большая" прогулка по Суздалю подходит к концу, мы возвращаемся в центральную часть города и снова переходим речку Каменку, которая, как кажется, здесь везде

..........

Касательно едальных мест... мы не нашли здесь такого, какое бы я, как это было в Астрахани, Ялте, Рыбинске, рекомендовал двумя руками. Мы зашли в несколько "точек", которые имеют хорошие отзывы, но они не сподобили нас остаться надолго: где-то обстановка показалась не очень душевной, где-то меню не привлекло... В итоге получилось так, что, зайдя в вечер приезда в расположенное недалеко от отеля ресторанчик "Старый Суздаль", мы там и "остались" до самого отъезда. Хотя, повторюсь, ничего суперзапоминающегося там тоже не было.

Видите, я даже из еды ничего, кроме закуски, не сфотографировал: значит, каких-то "открытий" не случилось. Но вкусно было

..........

И ещё один ансамбль "сдвоенных" храмов, расположенный между Торговыми рядами и Каменкой, мы посмотрели по дороге на дневной отдых в отеле. Красиво декорированная летняя церковь Входа Господня в Иерусалим (или Входо-Иерусалимская) с пятью главами на тонких высоких барабанах была построена в 1702-1707 годах в характерном суздальском стиле (даже в этом рассказе мы уже не раз видели ей подобные). Ближе к концу того же столетия, в 1772 году, рядом с ней поставили скромную приземистую тёплую церковь Параскевы Пятницы (Пятницкую).

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: