В особняке Романа Ивановича Клейна на юбилее Анны Васильевны Мараевой

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения купчихи 1 гильдии Анны Васильевны Мараевой, известной в городе Серпухове Московской области благодаря тому, что в ее доме сейчас находится Серпуховский историко-художественный музей и основой музея стала ее коллекция произведений искусства.

Она знаменита не только этим. Личность незаурядная. В 37 лет она стала вдовой с 8 детьми и приумножила капитал мужа, развивала и модернизировала производства на бумаготкацкой и ситценабивной фабриках. Имела крупную земельную собственность и несколько домов в Москве, а дом 18 (строение 1) на Старой Басманной сохранился до сих пор.Товарищество мануфактур Мараевой было известно на всю страну.

"Фамилия Мараевых стала известна в Серпухове со второй половины 19 века. Четыре брата- Фрол, Василий, Константин и Родион - были крепостными крестьянами графини М.В.Орловой-Давыдовой, но занимались отхожими промыслами. К моменту, когда в 1939 году они были отпущены в вольные хлебопашцы, братья имели значительные капиталы и свою мануфактуру, оставаясь при этом приписанными к крестьянскому сословию. Только одному из них, 37-летнему Василию Афанасьевичу, дали "мирской приговор на увольнение в серпуховское купечество" (информация с сайта "Русская вера"). У Василия Мараева был сын Мефодий, который и стал мужем Анны Васильевны.

Семья Мараевых была старообрядцами. Что это значило? Старообрядчество - это ответственность перед подчиненными рабочими на фабрике, забота о них не только на производстве, но и в быту. Почти все фабрики Мараевых были кирпичными. Для своих рабочих они строили добротные дома для проживания, сохранившиеся до сих пор ( их называют мараевские спальни). Давали беспроцентный кредит на постройку своего дома, а на день рождения и при рождении ребенка дарили подарки. В вечернее время на фабриках включалось газовое освещение. Больным оказывали медицинскую помощь и кормили с хозяйской кухни. Ежедневный прием вел фельдшер. Поэтому ее и вспоминают добрым словом.

В честь юбилея Анны Васильевны Мараевой музейщики устроили праздник, который назвали "День осенних пирогов", на который мы и выбрались с внучкой. Члены нашей большой семьи не очень любят такие коллективные мероприятия. Самые легкие на подъем - это мы. И мы любим устраивать себе праздник. А также выставку новую решили смотреть. В экспозиции "Анна Мараева. Жизнь и вера" представлены собственные вещи хозяйки, которые переданы потомками, фотографии и исторические документы.

Вышли мы с праздника уже затемно.

Поэтому дневное изображение здания, построенного Романом Ивановичем Клейном пришлось искать в старых фотографиях.

Да, да - это строение того самого Клейна, который построил Средние торговые ряды, что рядом с Красной площадью. Он занял второе место на конкурсе, уступив в конкурсе Александру Померанцеву, которому и было предоставлено право построить Верхние торговые ряды (нынешний ГУМ).

Клейн был востребованным архитектором. Именно он возводил Музей изящных искусств (нынешний Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина), магазин "Мюр и Мерилиз" (ныне ЦУМ), Бородинский мост и много доходных домов. Ранние его работы относят к эклектике (дом Мараевых в том числе), потом он перешел к неоклассическому стилю.

Этот самый Клейн и отметился в Серпухове, где в 1895-1896 годах построил прекрасный особняк для купеческой семьи старообрядцев.

Кроме особняка Мараевой его творениями являются храм Всех Святых в Высоцком монастыре. Долгое время он находился в стадии реставрации.

А таким он выглядит сейчас.

Храм входит в комплекс древнего Высоцкого мужского монастыря, о котором уже писала.

Храм Спаса Нерукотворного на Занарском кладбище тоже творение Клейна. Занарье - это за рекой Нарой. Совсем не моя сторона.Так что не обессудьте, фотографии не будет. Но я обязательно туда выберусь и посмотрю творение Романа Ивановича. А может быть пройдусь по его следам и в Москве, у него около 100 построенных зданий.

Итак, мы идем в особняк Романа Ивановича Клейна на экскурсию, посвященную Анне Васильевне Мараевой.

Раньше на этом месте находился портрет А.В.Мараевой в полный рост в платье синего цвета ( художник Бондаренко В.) Художник изучал фотографии и гардероб купчихи, в результате появился портрет на фоне картины Семирадского Г. "Песня рабыни". Знатоки нашли неточность: Мараева никогда не владела этим полотном, оно поступило в музей в 60-х годах прошлого века. Вот такая получилась неувязочка. Но портрет получился яркий и запоминающийся.

А это наш первый поход с внучкой в этот музей. 2014 год. Она до сих пор помнит выставку, которая ей понравилась и что не понравилось.

Мне думается, что даже с маленькими детьми надо ходить в музеи и показывать им настоящую красоту.

Это фотографии с выставки акварелей Сергея Андрияки.Посмотрите, как заинтересованно слушают и смотрят....

Но, кажется, я отвлеклась от купеческой семьи Мараевых.

Экскурсовод рассказала о доме и о семье Мараевых. С нами ходил оператор с местного ТВ, так что потом мы на себя посмотрели со стороны через экран телевизора.

Прошлись по залам музея, который называют подмосковной Третьяковкой. Каждый раз после смены экспозиции экспонаты меняют свое место и это замечаешь (мы частые гости нашего музея).

Анна Васильевна родилась в 1945 году в крестьянской семье в деревне Калужской губернии, носила фамилию Волкова, ее родители занимались кустарным производством холста. В браке с Мефодием Мараевым она родила восьмерых детей: в семье было 4 дочери и 4 сына, которым дали хорошее образование.

"С началом Первой мировой войны все фабрики Серпухова были переориентированы на нужды фронта. На свои средства Мараева открыла госпиталь для раненых на сто коек, в котором сестрами милосердия работали ее дочери Анна и Ольга и внучки Вера и Екатерина Уфимцевы. Им приходилось выезжать на фронт с царскосельским санитарным поездом № 143, находившимся под патронажем императрицы Александры Фёдоровны" (информация с сайта "Русская вера").

О детях мало что известно. Три сына Анны Васильевны не были женаты и потомства не оставили. Один был женат на француженке и другой информации нет.

В 1906 году погибла дочь Анфиса, как говорят, самая красивая. Приготовленное приданое Анфисы Анна Васильевна жертвует на строительство старообрядческой церкви Покрова Пресвятой Богородицы, которая будет построена рядом с их новым домом на улице Фабричной (ныне улица Чехова). Храм был построен в 1908—1910 годах по проекту архитектора М. Г. Пиотровича.

Бросаются в глаза кокошники.

Весь храм опоясан красивыми узорами.

Цветут амаранты. Интересное растение: красивое и полезное.

.Около храма покоится прах старшей дочери Анны Васильевны - Александры Мефодьевны. Она была замужем за Михаилом Ивановичем Уфимцевым, но он рано умер, оставив жену и троих детей. Вторично она выходит замуж за Ивана Николаевича Леднева. В этом браке у нее рождается четверо сыновей и дочь Ольга. Ольга Ивановна приходится хозяйке усадьбы внучкой. Она дважды приезжала в Серпуховский музей, в последнюю встречу ей было за 80. Сейчас в музее бывает ее дочь Ольга Борисовна Жегалова - правнучка А.В.Мараевой.

Что известно о дочери Ольге?

В 1932 году по доносу в рамках операции под кодовым названием «Белые орлы» в Серпухове ее арестуют. Ей и другим потомкам крупных фабрикантов вменили антисоветскую агитацию, Ольгу Мефодьевну ссылают на Соловки. В конце 30-х годов прошлого века она жила в Коврове у старообрядца Першина Д. Именно она сохранила семейную реликвию "Пустозерский сборник"( сочинения Аввакума, сохранившиеся в автографах).

Дочь Анна была фрейлиной государыни. Во время Первой мировой войны обучалась на сестринских курсах, а потом работала в лазарете. Ее мужем был полковник Федор Михайлович Киреев, он был офицером императорского конвоя и сопровождал царя во время его поездок в ставку. Сохранились фотографии, где он запечатлен с Николаем Вторым и царевичем Алексеем. Несколько лет назад музей посетила правнучка А.В.Мараевой, внучка А.М.Киреевой - Екатерина Анисифорова, которая передала музею старинные предметы быта и фотографии семьи.

А мы начинаем экскурсию по этажам.

Кабинет Анны Васильевны находился на первом этаже (есть еще цокольный). Небольшого размера, в нем сейчас экспонируются работы русских художников и стоит столик с наборной столешницей последней четверти 18 века.

Столик сделан в Петербурге мастером Никифором Васильевым. Вот такая полная атрибутика.

Следующий зал тоже небольшого размера, в нем внимание привлекает туалет-комод начала 19 века с красивой резьбой.

Далее идет столовая, которая украшена по периметру глазурованной керамикой.

Картина Харламова Алексея Алексеевича (1840-1925) "Итальянские дети" (1877г.) украшает этот зал, как и шикарный резной стол (говорят за ним восседала Анна Васильевна) и расписная посуда в старинных шкафах.

Алексей Харламов не очень известен широкой публике, но это талантливый мастер, родившийся в семье крепостных, успешно закончивший Академию художеств в Санкт-Петербурге и направленный как лучший ученик в Италию. У него много замечательных портретных головок детей и женщин. А еще он написал портрет И.С.Тургенева, с которым был дружен. Портрет Александра Второго можно увидеть в Историческом музее.

В купеческом доме, конечно же, есть парадный зал, его называют белым.

Самый красивый во всех отношениях: расписной плафон и потолок ( в стиле гризайль), чудная люстра и самые нежные картины.

На первом этаже почти все комнаты проходные.

Иногда здесь устраивают музыкальные концерты и тогда один зал становится сценой, а второй - зрительным залом.

Особенно замечательно здесь звучит музыка барокко.

Серпуховский музей недаром называют подмосковной Третьяковкой.

Картина Виктора Васнецова "Витязь на распутье" недавно возвратилась с выставки из Москвы. Над этой картиной художник работал больше 10 лет.

А окончательный вариант картины "Витязь на распутье", написанный для Саввы Мамонтова, находится в Русском музее.

Хороша "Цыганка" Николая Ярошенко, написанная в 1886 году. Ярошенко - известный художник, хотя 37 лет отдал военной службе и в отставку ушел в чине генерал-майора. Значительную роль в жизни художника сыграло знакомство с Крамским (основателем Товарищества передвижников). На одну из выставок передвижников Ярошенко представил картину "Невский проспект осенней ночью" (написано было фотографически точно: мокрая мостовая, тусклые фонари). Картина запомнилась. Через два года на очередную выставку Ярошенко представил картину "Кочегар", после которой о нем заговорили как о портретисте. Наряду с известными людьми ( он писал актрису Стрепетову, химика Менделеева), он писал портреты обычных людей: портрет цыганки тому пример.

В залах музея присутствует и скульптура. Эта мраморная "Девушка, играющая в кости" из 19 века. Автор неизвестен. Но фигура как живая: приглядевшись, можно увидеть кудряшки волос, волнистые складки одежды.

.Периодически из запасников выставляют новые экспонаты. Интересно их разглядывать.

Фарфор всегда был дорогим и престижным в мире. В России фарфоровая чашка Гарднеровского завода стоила столько, сколько стоила целая корова.

За стеклом шкафа фарфоровые статуэтки на определенную тему - это жители города прошлых веков.

Небольшой зал посвящен пейзажной живописи.

Алексей Саврасов известен, прежде всего, картиной "Грачи прилетели", которую можно было увидеть в старых учебниках, а может и в нынешних. Его считают основоположником школы русского лирического пейзажа.

Эта картина Саврасова называется "Лунная ночь.Болото" (1870). Написана в пору творческой зрелости художника. Лунная ночь - одна из излюбленных тем художников, которые изображают ее, как правило, очень романтично. Саврасов же выбрал российское захолустье, где кистью и красками выразил слова Гоголя: " Русь! Русь!... бедно разбросано и неприютно в тебе...ничто не обольстит и не очарует взора...Но какая непостижимая, тайная сила влечет к тебе..." (из "Мертвых душ").

Кстати, учеником Саврасова А.К. был Левитан И.И. - мастер лирического пейзажа настроения.

А еще в этом зале экспонируется картина Шишкина Ивана Ивановича "Еловый лес зимой". Художник известен своей знаменитой картиной "Утро в сосновом лесу", которую можно увидеть на обертке конфет "Мишка косолапый" .

Здесь же изображен зимний лес, что не типично для автора сестрорецкого бора и других лесных пейзажей совсем не в зимний период.

В тех залах, где экспонируются эти картины, жили дети. Залы небольшие по размеру.

На втором этаже сейчас выставка, посвященная Великой победе. Обязательно надо будет выбраться.

,В одном из залов собрали множество мемориальных экспонатов.

В зале с расписным потолком много фотографий, документов и книг.

Резной платяной шкаф подарен праправнучкой А.М.Мараевой - О.Н.Аваковой. Его сделали в Абрамцевской столярной мастерской ( предположительно) с использование проекта Е.Д.Поленовой - сестры известного художника В.Д.Поленова.

Костюм для моления состоит из сарафана, рубахи, платка и четок.

Для моления была предназначена специальная комната. Она находится в цокольном этаже.

Книги и документы, мебель и фарфор. Музейщики постарались. Экскурсия получилась интересной и насыщенной.

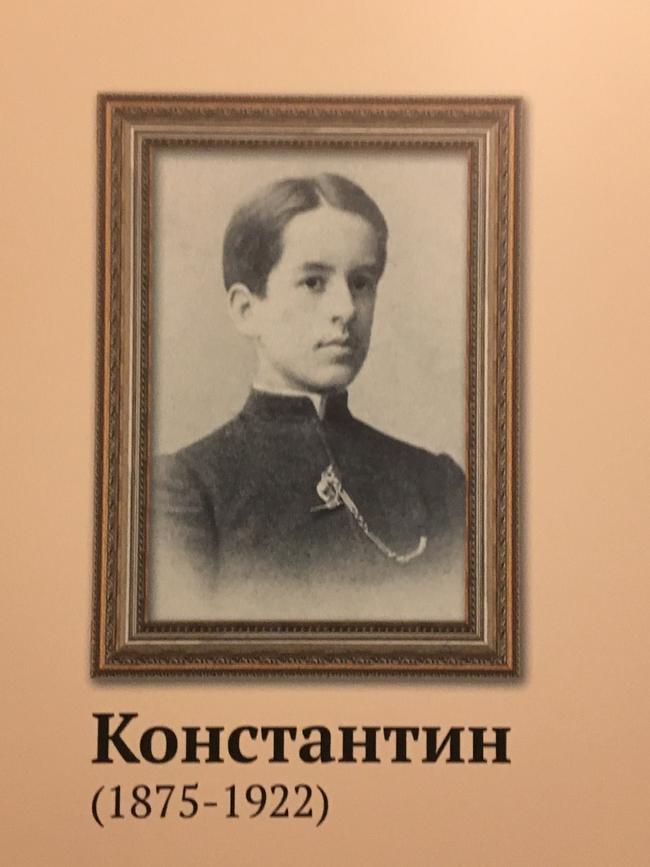

Бросаем последний взгляд на историю мараевской династии, достойной памяти за добрые дела.

И идем дегустировать вкусности, представленные серпуховскими ресторанами и кафе. У нас праздник осенних пирогов.

Пироги и пирожные на разный вкус: сладкие и с кислинкой, с рыбой и курицей. Нужно выбрать самый лучший из 10 представленных. Жаль не удалось сфотографировать их до того, как разрезали.

Вот такой мы устроили себе осенний праздник!

На 170-летие Анны Васильевны Мараевой ( пять лет назад) в музее проводили конференцию и приезжали правнучка Елена Федоровна Жомкова, праправнучка Ольга Николаевна Авакова, представители семейства Киреевых и другие.

Нынешний коронавирус спутал все карты...

Но несмотря ни на что город объявил конкурс на скульптуру Анны Васильевны Мараевой, в которой уже приняли участие 6 скульпторов. Они представили макеты скульптур и макеты головы, которые оценили потомки семьи Мараевой на предмет похожести. Так что в скором будущем перед музеем будет стоять Анна Васильевна и встречать гостей.

Выставка и юбилей удались.

Может быть и у вас в городе есть такие личности? Интересное бывает совсем рядом и не нужно никуда ехать.#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: