Осколок Российской империи: готическое Муромцево

Про великолепную в прошлом усадьбу с печальной судьбой написано множество прекрасных рассказов, заметок, историй и блогов, поэтому сильно углубляться в тему я не стану, писать в "стопятьсотый" раз одно и тоже или пытаться конкурировать с кем-то - тем более, поскольку наша поездка сюда получилась (собственно говоря, как и планировалась) поверхностной, чисто ознакомительной, как говорится, "для общего развития".

Да и с погодой здесь нам не повезло, так что мои фотографии априорно сильно уступят тем, что можно увидеть на просторах интернета: ярких, сочных, в солнечных лучах и под голубым небом. Поэтому, не пытаясь никого удивить, я просто опишу наше посещение Муромцева (оно склоняется!) так, как оно и происходило, приведя попутно немного истории ровно в том объёме, сколько требуется, чтоб в основных чертах понять, что и как здесь происходило и почему именно Муромцево, а не какое-то окрестное, скажем, Ликино или Лаврово, стало заметной точкой на туристической карте Владимирской области.Своей известностью до того мало кому известное сельцо Муромцево обязано русскому дворянину Владимиру Семёновичу Храповицкому, получившему в 1884 году в наследство расположенную здесь фамильную усадьбу. В то время В. С. Храповицкий находился на военной службе, но это не помещало ему заняться делами запущенного имения, которое он решил полностью перестроить и создать масштабный дворцовый ансамбль (в общей сложности он насчитывал 72 сооружения!) в европейском стиле с преобладанием неоготических архитектурных форм.

На этот счёт существует красивая легенда, которую упоминает, говоря о Муромцеве, каждый второй, но мне она так понравилась, что я перескажу её в "много-тысяч-первый" раз: якобы Храповицкий, путешествуя по Франции и восторгаясь тамошними средневековыми замками, поспорил с неким французским бароном, что построит в своей усадьбе дворец не хуже, в чём барон усомнился. Через несколько лет Владимир Семёнович пригласил оппонента в гости и начал показывать ему имение. Дойдя до первой постройки, француз воскликнул: "О, это же в точности мой замок! Но почему вокруг нет цветников и клумб?" На что Храповицкий с достоинством и "чувством глубокого удовлетворения" ответил: "А зачем? Ведь это только конюшни"

Вот с них-то я и начну мой скромный рассказ о Муромцевской усадьбе. Конюшни были частью большого комплекса, объединявшего расположенные буквой "П" скотный, конный и каретный дворы. К сожалению, осталось от него не так уж много...

В центре строения (перекладинка буквы "П") находились конюшни (конный двор), от которых более-менее сохранилась лишь "коробка", внутри которой можно увидеть полуразрушенные стойла.

По обеим сторонам "парадную" часть конного двора обрамляли две угловые башни в духе средневековых крепостей:

Крыло, прилегающее к конюшне справа, когда-то было скотным двором (любопытный факт: за разведение гусей китайской породы чете Храповицких была присуждена серебряная медаль министерства земледелия). В советскую эпоху, когда в усадьбе размещался лесной техникум, строения скотного двора использовались в качестве столовой и студенческого общежития, а потому сохранились лучше всего.

А вот от левого крыла - бывшего каретника - остались только руины в форме арок:

Зато уцелели два флигеля, симметрично расположенные по бокам конного двора.

..........

Конно-каретно-скотный двор размещался на краю усадьбы, а в её центре, окружённый большим парком, находился дворец - хозяйский дом, возведённый в духе французского или немецкого замка. И даже сегодня, будучи в ужасном состоянии, он сохраняет остатки былых красоты и величия - можно только представлять (или посмотреть на рисунках тех лет и современных реконструкциях), как он выглядел в пору своего расцвета...

Ну и что ж, что новодел, что из того, что "по лекалам", "по образу и подобию"? Средневековье давно прошло, но "рыцарские" готические замки продолжают "плодиться и размножаться" по всей планете, и многими из них мы восхищаемся. Так почему же не восхититься, без всяких оглядок "через плечо", на творение наших мастеров, что бы там ни было "взято за основу"?

Мастером же, создавшим этот провинциальный шедевр, стал русский архитектор-эклектик Пётр Самойлович Бойцов, построивший около полусотни усадеб и особняков, большая часть которых не сохранилась (в Москве можно увидеть особняк князя Б. В. Святополк-Четвертинского - сейчас Центральный дом литераторов - и доходный дом самого Бойцова, в котором ныне находится Генеральное консульство Греции).

Долгое время в замке располагался лесной техникум, но в 1977 году он переехал, и дворец остался абсолютно бесхозным, любой мог зайти в него и вынести что угодно. Лишь в 2015 году его обнесли глухим забором, который, конечно, сильно "убивает" вид дворца со стороны. Но "за забор" можно пройти, купив в расположенной здесь же кассе билет за 100 рублей. Слишком многого за эти деньги вы не получите, но сможете обойти вокруг замка и увидеть его со всех сторон уже без всяких преград.

С обратной стороны дворец выглядит совсем неприглядно, но ... из песни слов не выкинуть...

Замок вмещал более 80 различных помещений, гостиных и жилых комнат (среди них имелись даже уникально оформленные: зеркальная, янтарная, малахитовая, голубая, розовая) и был оснащён по последнему слову техники того времени: электрическое освещение, центральное отопление, водопровод, канализация, телефон и даже собственная телеграфная станция (во время воинской службы Храповицкий одно время командовал телеграфной службой полка, так что применить свои знания и опыт "на гражданке" трудностей не составило). Убранство интерьеры тоже было непростым: полы из наборного паркета, расписанные и резные деревянные потолки, стены и двери из полированного дерева, электрические лампы в золочёных светильниках, мраморные камины, туалетные комнаты с ваннами и бассейном, коллекции картин, ковров, гобеленов, старинного оружия и рыцарских доспехов на стенах... Причём все материалы и предметы декора заказывались исключительно у столичных мастеров и поставщиков Императорского двора.

И хотя заглядывать в чужой карман нехорошо, у многих наверняка возникнет вопрос: на какие ж средства бывший военный В. С. Храповицкий, род которого не отличался особым богатством, "отгрохал", выражаясь современным языком, столь большое и роскошное имение? А ответ очень прост: дослужившись до чина полковника, Владимир Семёнович вышел в отставку и занялся, как мы б сегодня сказали, бизнесом, превратившись в крупного лесопромышленника.

Опять же, на первый взгляд кажется, что заниматься лесом - большого ума не надо, благо его в российских глубинках предостаточно: просто пили больше, вози дальше. Но читаем свидетельство Министерства земледелия и государственных имуществ России, вручённое Храповицкому в 1903 году, где говорится: "...за разведение леса на 1746 десятинах запущенных пашен...". Так что Храповицкий поступал не как прапорщик (это про него в армейском фольклоре звучит несколько видоизменённая фраза про "больше...дальше"), а как "настоящий полковник", не пытаясь "сшибить бабки" быстренько и на готовеньком, а подойдя к делу комплексно, с размахом, "всерьёз и надолго" (и если с первым всё сложилось, то последнему помешал переворот 17-го года, организованный "мужиком в кепке"...).

Храповицкий не только выращивал, рубил и продавал лес: он построил паровую лесопилку, три крупные водяные мельницы, кирпичный и скипидарный завод, смолокурню и даже железную дорогу длиной 41 километр от Муромцева до станции Волосатая с двумя промежуточными станциями (Первая и Вторая Храповицкая, ныне Нерудная и Судогда), по которой ходили паровозы, купленные на мюнхенском заводе. Интересно, что ещё в расписании на 1981-82 годы числилось две пары грузопассажирских поездов между Волосатой и Нерудной, ходивших "по рельсам Храповицкого"...

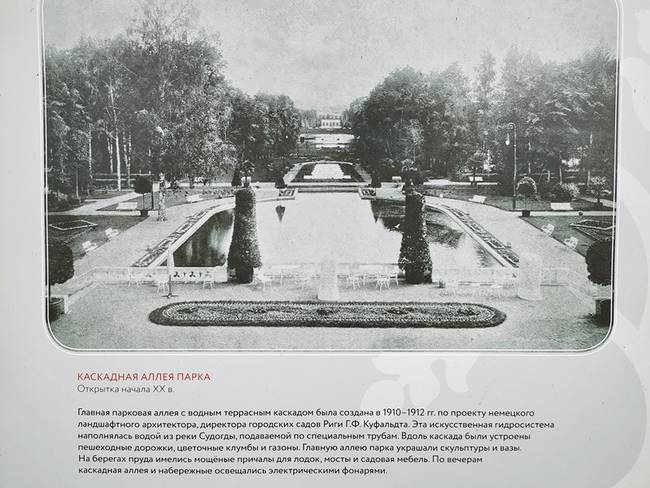

Муромцевское имение славилось не только чудным дворцом-замком, но и парком, вобравшим в себя черты самых известных европейских садово-парковых стилей: от итальянского были "позаимствованы" водные каскады с террасами, от французского - фонтаны, оранжереи и площадки для игр, от английского - украшенные скульптурами аллеи и системы полян, прудов и искусственных ручьёв. Вдоль дорожек стояли электрические светильники, венская садовая мебель из гнутой древесины, скамейки и кресла. К сожалению, от этого уникального ансамбля не сохранилось практически ничего: лишь широкий земляной наклонный жёлоб, в котором располагался водный каскад, и одинокая готическая аркада на другой стороне пруда (при Храповицком на нём была даже лодочная станция)...

"Водная система" усадьбы хорошо видна в центральной части схемы имения:

А вот такой она была в жизни:

Кроме парка в усадьбе имелся большой фруктовый сад с нескольким сотнями плодовых деревьев и ягодных кустарников, огороды, теплицы, парники и оранжереи, в которых выращивались экзотические для России фрукты: персики, абрикосы, французские сливы, часть которых Храповицкие продавали в Москву, а часть шла на подарки: на каждый праздник жена Храповицкого Елизавета Ивановна собирала усадебным крестьянским детям полные корзинки фруктов.

Вообще надо отметить, что Храповицкий относился к своим работникам с душой и при случае всячески старался им помогать. Например, одному из своих истопников он построил каменный дом, сохранившийся до наших дней – сейчас, кстати, им владеет внучка того истопника. Также дома строились для мастеров, рабочих и лесников, а для музыкантов оркестра был сооружён специальный "музыкальный дом". Для крестьянских детей Храповицкий открыл две школы: начальную четырёхклассную и музыкально-художественную, причём обучение в обеих было бесплатным.

Одним из самых интересных сооружений имения был красивейший театр, который представлял собой миниатюрную деревянную копию Мариинского театра (по другой информации - Малого театра в Москве), но, к несчастью, он не сохранился...

..........

В конце 1880-х годов с разрешения Владимирской епархии недалеко от дворца была возведена красивая усадебная церковь во имя мученицы царицы Александры Римской (откровенно говоря, в этом был небольшой "подкат" в сторону императорского дома, поскольку Александра Римская считалась небесной покровительницей жены Николая II императрицы Александры Фёдоровны), архитектором которой стал тот же П. С. Бойцов. После этого сельцо Муромцево, как имеющее храм, получило статус села.

Внутреннему убранству церкви В. С. Храповицкий уделил не меньше внимания, чем собственному замку. К примеру, серебряная напрестольная утварь была изготовлена на ювелирной фабрике Карла Фаберже, иконы для иконостаса написаны художниками школы Васнецова, а паникадило (большая центральная люстра) с хрустальной розеткой было позолочено.

Конечно, столь изысканные интерьеры не имели ни единого шанса пережить большевистскую смуту, большинство церковных ценностей были изъяты "в пользу голодающих Поволжья", а остальные, рискну предположить, разграблены и "прихватизированы" "кем надо"... Но сама церковь, вопреки всему, сохранилась до нашего времени, хотя былой красоты так и не обрела: её нынешний облик можно назвать лишь "экономверсией" первоначального - главной потерей стало исчезновение изумительной "ажурной" звонницы над передней частью храма - вместо неё появилась банальная двускатная, да ещё покрытая железом, крыша. Нет больше и крылец в русском стиле. Но и на том, как говорится, спасибо...

Но реставрация нужна, ой как нужна...

От старой церковной ограды остались два столба бывших ворот:

А это весёленькие наличники в доме по соседству:

..........

Сразу после октябрьского переворота В. С. Храповицкий - в одиночку, поскольку с женой к этому времени он уже разошёлся - покинул Россию и уехал во Францию, трезво оценивая ситуацию и не видя в "государстве, управляемом прачками", своего будущего. Правда, в эмиграции он уже не нашёл себя и применения своим талантам и умер в нищете спустя 5 лет в немецком городе Висбаден. В России же им почти 100 лет никто не интересовался и даже не знали, где именно он скончался: его могила в ужасном состоянии с поваленным полусгнившим крестом была обнаружена лишь в 2013 году. Тогда же, благодаря усилиям сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника, были собраны и переведены в Германию средства, на которые захоронение было восстановлено.

В общем, Владимир Семёнович Храповицкий был одним из тех, на ком "стояла земля русская" и "держалось государство российское". Надо ли удивляться, что изничтожив (изгнав, посадив, расстреляв) подобных ему людей, мы сегодня имеем то, что имеем? И их отсутствие (а откуда им взяться?!) не заменит никакая "национальная идея", ибо сила страны - прежде всего, в людях и их душах, а не в политике и концепциях...

Конечно, наш народ всё перетерпит, всё перемелет и "грудью дорогу проложит себе", вот только жаль, что, во-первых, "жить в эту пору прекрасную..." (продолжение все знают), а во-вторых, исторического наследия, которое сейчас ещё можно худо-бедно спасти, останется всего-ничего, а то немногое, что сохранится, либо перестроят до неузнаваемости, либо "зареставрируют до смерти" ...#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: