Литературная обитель на Литейном

Этот неприметный трехэтажный голубой особняк, выходящий одной стороной на Литейный проспект, другой – на улицу Некрасова, во второй половине XIX века был центром русской литературы. В так называемом доме Краевского располагались редакции прогрессивных журналов «Современник» и «Отечественные записки».

Весь цвет русского универсального искусства того времени побывал в этих стенах – писатели Лев Толстой, Иван Тургенев, Фёдор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Гончаров, Александр Герцен, драматург Александр Островский и многие другие. Сотрудниками редакции были знаменитые литераторы Николай Чернышевский, Николай Добролюбов, Иван Панаев.Здесь, двадцать лет, с 1857 года и до самой своей кончины в 1877 году, жил, творил, издавал журналы великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов.

Музей, открытый в 1946 году, называется «Музей-квартира Н. Некрасова». Квартира-музей в 600 квадратных метров – это три в одном: квартира Некрасова, редакция журналов «Современник» и «Отечественные записки», квартира писателя Ивана Панаева (Некрасов её впоследствии выкупил). Николай Алексеевич Некрасов был многолик, поэтому рассматривать его надо в разных ипостасях.

Издатель и редактор

Некрасов был успешным издателем и редактором. Он справлялся со всем: умело налаживал экономику периодического издания, ловко уходил от ударов цензуры и открывал новые таланты. При нём издания оживали, становились популярными. За счёт чего? За счёт того, что он привлекал в редакционную команду сильных сотрудников. Например, при нём в «Современнике» появились сотрудники Николай Добролюбов, Николай Чернышевский. Он ввёл в литературу тогда ещё молодых начинающих авторов Льва Толстого и Фёдора Достоевского, ставших впоследствии классиками первой величины. Ужесточалась цензура – очередной номер «Современника» выходил социально приглушёнными. Через некоторое время опять появлялись острые вещи.

Таким образом, удавалось избежать закрытия журнала. В конце концов, власти надоедала игра в кошки-мышки и следовали санкции. В 1862 году «Современник» приостановили на 8 месяцев, затем выпуск журнала возобновлён, но вскоре революционно-демократическое направление журнала допекло власть окончательно.

26 мая 1866 года «Современник» закрыли по распоряжению императора Александра II. Но на этом редакторство Николая Некрасова не заглохло. С 1868 года вместе с Салтыковым-Щедриным он возглавляет «Отечественные записки». Опять всё идёт по уже протоптанной в «Современнике» стёжке-дорожке: журнал становится революционно-демократическим. Тираж вырастает с двух до шести-восьми тысяч экземпляров. Начинаются уже знакомые бодания с цензурой. Уничтожен номер за май 1874 года. Журнал «Отечественные записки» пережил Некрасова. Это периодическое издание в апреле 1884 года закрыл главный цензор России Евгений Феоктистов.

Делец

Некрасов был человек двойственный. С одной стороны прекрасный поэт, заступник русского народа, человек революционно-демократических убеждений. С другой – барышник, делец, который своего не упустит. Например, перепродавал рукописи. «Записки охотники», доставшиеся ему за 1000 рублей, он перепродал за 2500 рублей. Скупил у издателя экземпляры сочинений Гоголя и также перепродал. По-современному говоря, был замечен в спекуляции. Родовую пагубную страсть – игру в карты Некрасов поставил на коммерческую основу. Будучи завсегдатаем Английского клуба , где встречались высшие сановники, он слыл там успешным игроком и сколотил даже небольшое состояние, которое частично пускал и на журнал «Современник». Такой деловой подход Некрасова шокировал многих литераторов из дворянского аристократического круга. Как то не сочетался в их глазах поэт демократических взглядов с барышником и дельцом.

Охотник

Некрасов был страстный охотник. Об этом и экспонаты музея свидетельствуют: медвежья шкура на полу, чучела «топтыгиных» и дичи. Охотился поэт в основном в Грешнево в имении отца. Родитель Алексей Сергеевич давно простил сыну, что тот пошёл своим, а не им начертанным путём, и даже втайне гордился успехами сына. Некрасов выходил на утиную охоту с собакой перед рассветом, а возвращался за полночь. Охота была для поэта единением с природой, давала новые впечатления, сюжеты

. Был он и медвежатником. В марте 1865 года за один день добыл три медведя. В его произведениях можно встретить образы мужиков-медвежатников.

Отношения с прекрасным полом

Отношения с женщинами у Некрасова складывались по- разному. В 1842 году Некрасов знакомится с одной из обворожительных женщин Петербурга Авдотьей Панаевой (урождённая Брянская). Она была хозяйкой литературного салона, где общались известные литераторы. Двадцатишестилетний

Некрасов сразу влюбился в красавицу-брюнетку и признался ей в своих чувствах, но был отвергнут. Переживал очень сильно. Даже хотел покончить самоубийством, но от Авдотьи не отступался. В конце концов, она ответила ему взаимностью. И стали они жить втроём: Иван Панаев – Авдотья Панаева – Николай Некрасов. Это трио просуществовало почти 16 лет. Всё это было очень необычно и вызывало осуждение в обществе. На самом деле такого рода семью многое объединяло. Они все были писателями, они все вместе возрождали «Современник». У Авдотьи Панаевой был псевдоним Станицкий. В соавторстве с Некрасовым она написала несколько популярных романов. Иван Панаев был сотрудником редакции.

В 1849 году у Авдотьи от Некрасова родился мальчик. Ребёнок умер ещё в младенчестве. По этому поводу Николай Некрасов сильно переживал. Он так и остался без наследника в этой жизни и не продолжил свой род. В 1862 году умирает Иван Панаев. В скором времени после этого что-то разладилось и в отношениях гражданских супругов Панаевой и Некрасова. Авдотья уходит.

В 1864 году начинаются отношения Некрасова с актрисой французской труппы в Михайловском театре Селиной Лефрен. Она сопровождала поэта в заграничных поездках. Некрасову было комфортно. Он возвращался из этих поездок посвежевшим. Селина была ему по душе.

Чуть позднее Некрасов встретил деревенскую девушку Феклу Анисимовну Викторову. Ей было 23 года, ему – 48. Девушка была симпатичная, добрая, но малограмотная, поэтому Некрасов как мог, повышал её культурный уровень. Они посещали театры, концерты, выставки. Он нарёк её другим именем – Зинаида Николаевна. Незадолго до смерти поэта они обвенчались, и Зинаида Николаевна стала Некрасовой.

Период «Последних песен»

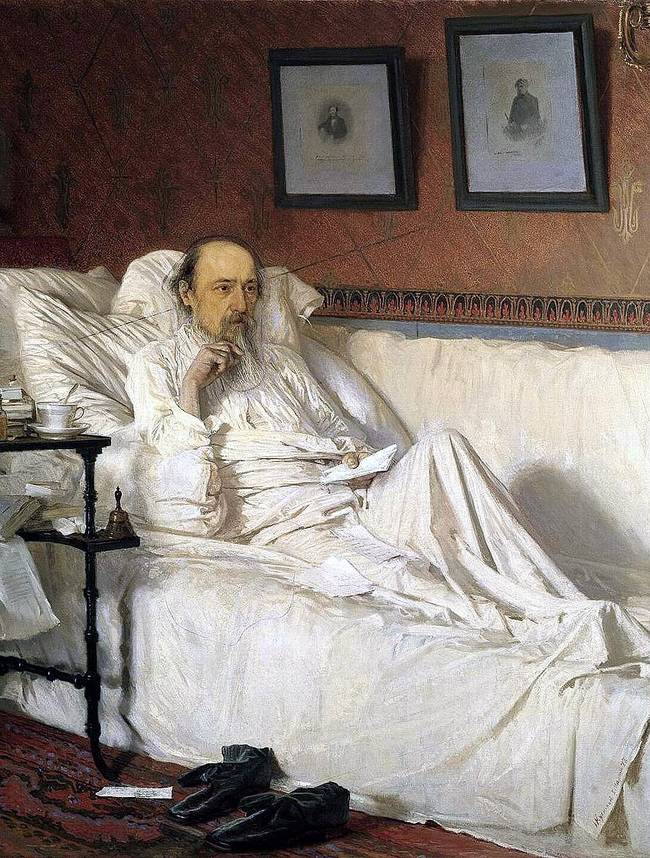

В 1875 году Некрасов тяжело заболел. Врачи диагностировали рак кишечника. Из Вены приехал знаменитый хирург Теодор Бильрот и сделал операцию, но это лишь продлило агонию, длившуюся почти два года. Весть о болезни поэта разнеслась по России. Со всех концов на квартиру поэта летели слова поддержки. Всё это вдохновило поэта на продолжение творчества.Именно в этот период и написана картина Ивана Крамского «Н.А. Некрасов в период «Последних песен». Художник работал в квартире поэта с 7 по 16 февраля 1877 года. Находится полотно в Третьяковской галерее в Москве. Поражает, как тонко уловил художник Крамской состояние поэта, где тяжело больной Некрасов в полулежащем положении всецело погружён в творчество, не упал духом и проявляет своего рода творческий героизм.

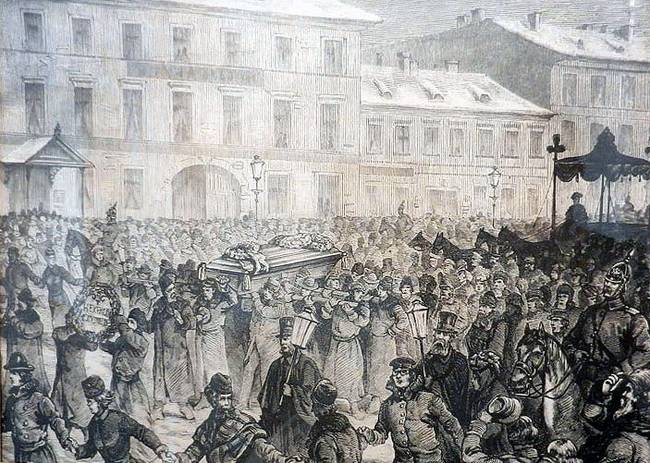

Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов скончался 27 декабря 1877 года в 8 часов вечера. Впервые в России на улицы вышли тысячи людей отдать последние почести литератору революционно-демократического направления. Некрасов похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга.

Комментариев нет: