Коломна – город детства. Между былью и небылью. Часть 3

«В синем небе, колокольнями проколотом,-

Медный колокол, медный колокол –

То ль возрадовался, то ли осерчал...

Купола в России кроют чистым золотом –

Чтобы чаще Господь замечал.» (В.С.Высоцкий)

13. Пятьдесят оттенков серости

Перед тем, как начать рассказ о коломенских храмах, иных культовых объектах и связанных с ними исторических фактах, хотел бы сказать несколько важных вступительных слов.

Эти темы в последние годы взрывоопасны, и разговор о них подобен хождению по минному полю. Нас приучают делить мир строго на черное и белое, а в результате обнажаются болевые точки («Русь vs враги», «белые vs красные», «атеизм vs вера» и т.п.), снижается порог чувствительности, обостряются противоречия и растет градус агрессии. Этого можно было бы избежать, если видеть промежуточные оттенки между черным и белым и не стремиться идеализировать свою точку зрения, одновременно демонизируя оппонентов. И уж точно не опускаться до грубейшей подмены понятий. Например, отождествляя атеизм с бездуховностью, а веру с первобытным невежеством.

Сравнив учебники истории (доперестроечные, перестроечные, эпохи 90-х и два поколения нынешних), легко заметить: несмотря на массу принципиальных отличий, их объединяет одно – четко просматриваемая идеологическая составляющая, считавшаяся «верной» на момент издания. При этом в тексте может и не быть откровенного вранья – там просто грамотно подобрали факты, акцентируясь на выгодных и замалчивая невыгодные. Вот и живет десятилетиями картинка: мы и те, кто с нами, – всегда белые, а все прочие «они» - чернее сажи.

Ограничив себя одним «единым» источником, невольно приучаешься принимать прочитанное на веру и превращаешься сначала в жертву одной пропаганды, затем другой, а потом в легкую добычу ее лженаучных «разоблачителей» - Бушкова, Фоменко, Задорнова, Резуна-Суворова и т.д. Легко опровергнув пару очевидных нестыковок, те мгновенно получают кредит доверия и начинают нести откровенную чушь, набирающую популярность. Чем умножают и без того культивированную агрессивную серость. Кстати, на тех же дрожжах поднимается и весь наш востребованный туристами «нео-лубок».

Меня не удивляет, что сейчас наиболее истово крестятся и бьют поклоны те, кто раньше по партийной линии ходили «громить попов» на собрания университетов марксизма-ленинизма. Не удивлюсь и их обратной метаморфозе, если мода на мировоззрение сменится вновь. Я даже не считаю это притворством – скорее, это плоды догматической веры в единственно верный источник и добровольной самоизоляции от анализа остальных. Неслучайно Андрей Кураев, обладающий феноменальной эрудицией, в одиночку давал отпор на тех самых собраниях в Коломенском Педагогическом институте – у оппонентов просто не было аргументов, чтобы возразить.

Увы, война мировоззрений нанесла и продолжает наносить немалый ущерб коломенским памятникам истории и культуры. В результате о многом можно и нужно рассказывать, но лишь немногое удастся показать (особенно в первозданном виде). Я попытаюсь, оставляя читателям почву для самостоятельных размышлений, чтобы не слишком задевать чувства каждой из сторон, ведь «хороши» в истории были все. Абсолютно черное или белое встречалось крайне редко, зато серости всех возможных оттенков (и во всех смыслах) хватало с избытком. На нескольких наглядных примерах я попробую это показать. Начнем издалека, из глубины веков.

14. «Батыева печать»

В стороне от туристических маршрутов, в паре километров от коломенского кремля, за рекой в Городищах стоит на тихой сельской улочке белокаменная церковь Иоанна Предтечи.

Пока в 80-е неподалеку не появилось новое городское кладбище, храм был закрыт, а поначалу заброшен. Даже сейчас, несмотря на близость к центру и главной городской автомагистрали здесь царит беспробудная тишь без людей и машин, а туристы в этих местах встречаются крайне редко.

Тем не менее, лично я первым делом привел бы туристов сюда, ведь самое старое городище находилось именно здесь. Помните, я рассказывал в первой части про первые финно-угорские поселения в Городищах, что впоследствии обросли поселениями славян? Вот-вот, «вы прибыли на место назначения».

Существовала версия о том, что наш город возник и первое время развивался именно здесь, а на нынешнюю кремлевскую территорию сместился лишь во времена татаро-монгольского ига. Впрочем, археологи ее убедительно опровергли, а вот с храмом всё намного интереснее.

Несмотря на современный внешний облик (верхняя часть – отстроенный по старому образцу новодел), точный возраст церкви Иоанна Предтечи вызывает немало споров. Установлено, что дошедшие до наших дней фундамент и нижняя часть храма существовали уже в 14 веке, а ранее по ряду признаков его относили к 12 веку. Так или иначе, данный храм – одно из старейших каменных зданий в Московской области.

Тут-то и возникает любопытный вопрос. Если храм этот уже в 14 веке был каменным, а каменные церкви в те времена строили в городах, то почему же версия о наличии в этом месте древнего города археологически не подтверждается? Храм-то ведь старше всех кремлевских! Неслучайно вместо ровной кирпичной кладки он сложен из больших грубо обработанных известняковых плит. Ответа нет.

Об убранстве храма говорить долго не стану, т.к. внутри лишь остатки роскоши былой, которую искать надо совсем в других местах. Например, старый иконостас – в одной из действовавших в годы СССР церквей Егорьевского района, а главный образ – в самой Третьяковке. Вы легко его узнаете, это «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни» (http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=5561). Увы и ах, очень многие коломенские реликвии были вывезены в столицу – что-то еще в царские времена, а что-то – уже в советские.

Особую атмосферу в этом храме создает свет, проникающий внутрь исключительно сверху, через тонкие щели под самым куполом, ведь ни одного окна в привычном для нас понимании здесь нет. Это характерно для самых старых церквей Руси и имеет символическое объяснение – полное отрешение посетителей от внешнего мира и единение с богом, прицельно направляющим сверху тонкие лучики света в самую сердцевину постройки.

Но самое любопытное находится снаружи. Видите большую каменную глыбу с изображением, вмонтированную в стену возле входной двери?

Это что еще за чудо-зверь? Большинство исследователей считают, что единорог, хотя Писарев в 19 веке разглядел дракона (видимо, принял вырост на лбу за язык пламени). Как по мне, на камне все-таки близкий родственник лошади, если не принимать во внимание нехарактерный для копытных сгиб (перелом) передней левой ноги. Древнерусские ваятели редко отличались анатомической точностью изображений – вспомните хотя бы «Троицу» Рублева.

В народе зовут этот камень «Батыевой печатью», о которой рассказывают такую легенду.

1 января 1238 года под стенами Коломны свершилось самое крупное сражение Западного похода Батыя против объединенных русских войск: коломенской дружины, владимиро-суздальских ополчения и младшей дружины, остатков рязанской дружины и отряда новгородцев. Несмотря на отвагу защитников, под натиском превосходящих сил противника город пал и был сожжен (кстати, уцелевшие жители перебрались к Москве, где и основали село Коломенское), но оставил о себе страшную память в рядах нападающих. Дело в том, что за весь Западный поход Батыя лишь однажды погиб представитель рода великого хана, и случилось это в битве за Коломну. Здесь был убит один из сыновей Чингизхана, полководец Кюлькан, а это как минимум означает, что защитникам удалось прорвать ряды нападающих и добраться до шатра полководца.

Погиб в этом бою и коломенский князь Роман Ингваревич, в знак уважения к отваге и доблести которого Батый повелел похоронить со всеми почестями – в том самом храме. А чтобы храм, в котором покоится прах героя, никто и никогда не посмел осквернить или разорить, в стену храма был вмонтирован тот самый камень с охранным знаком самого Батыя.

Так ли это? Что ж, давайте разбираться. Для начала оговорюсь, что в стене храма в настоящее время находится копия камня, а оригинал был в 20 веке извлечен и стал экспонатом краеведческого музея Коломны. Отношение к этой подмене у меня неоднозначное.

Древность камня у исследователей сомнений не вызывает, т.к. в построенный ярус 14 века он был вмонтирован на том же связующем растворе, что и остальные каменные блоки. При этом, сам камень с опознавательным знаком выглядит старше кладки и, похоже, вставлен в нее специально.

Настораживает другое: где могила князя? Нет ее в храме, а где была – никому не ведомо. Хотя, казалось бы, если даже враг столь уважал доблесть и отвагу погибшего, то нам, русичам, тем более следовало бы. И если по прошествии века с момента захоронения при перестройке храма уделили внимание сохранности «Батыевой печати», то почему же не сохранили надгробный камень? И почему князя похоронили якобы за городской стеной (хоть и говорят, что здесь якобы был загородный княжеский двор)? Нет, что-то тут не так.

Кстати, вас никогда не смущало, что из курса истории России мы знаем немало имен русских героев, к которым с восторженным уважением относились враги, но не вспомним ни одного доблестного воина (не полководца) из рядов противника, к которому с уважением относились бы русские? Неужели за добрый десяток веков все поголовно противники были настолько мелкими и тщедушными, что мы способны вспомнить лишь бесславные похвальбы Челубея да всяких безымянных «шведов под Полтавой»? Разве одолеть сильного и доблестного противника не почетно вдвойне? Видимо, нет. Зато у нас, как на подбор: Евпатий Коловрат, Пересвет и т.д. по списку. Вот так, видимо, и выглядит типичная подмена истории пропагандой.

Итак, научного подтверждения легенда о «Батыевой печати» не нашла. К тому же выяснилось, что раньше таких камней было несколько. Пришлось искать иные объяснения, и на данный момент рассматриваются две основные версии.

Первая связана с венчанием Дмитрия Донского и княжны Евдокии (дочери князя суздальского, а незадолго до венчания еще и владимирского), которое состоялось в Коломне как раз в середине 14 века (что совпадает с возрастом основания храма). Сторонники версии апеллируют к тому, что в росписи древних суздальских и владимирских церквей можно встретить немало мифической живности. Есть там и львы с грифонами, а кое-где попадаются кентавры и даже люди-драконы. Одна беда – там в жутком дефиците единороги. Так что версия эта, очевидно, притянута за уши.

Зато вторая версия, похоже, оказалась правдоподобной. Сначала изображение того самого единорога обнаружили на «орле» коломенской «денги» 15 века. Затем в советские годы в Москве был найден клад серебряных слитков 14 века, клейменых всё тем же единорогом. Наконец, в 2011 году под Коломной обнаружили ордынскую монету, на которую поверх ханской чеканки была нанесена новая - опять с единорогом, только в зеркальном отражении. Видимо, перед нами не что иное, как первый гербовый знак Коломны, ныне забытый.

15. «И тут пришло оно, игО...» (с)

Коломна, в древности пограничный город-крепость, знала на своем веку немало горя. Сколько раз ее брали штурмом и сжигали ордынцы! А сколько раз в братоубийственных войнах ее отбивали друг у друга русские князья!

Если ту самую церковь Иоанна Предтечи в Городищах, о которой я только что рассказывал, действительно построили в первой половине 14 века, то очень вероятно, что ее постройка связана с попыткой искупить тяжкое преступление, совершенное во время княжеских междоусобиц!

Всё началось с того, что в 1301 году московский князь Даниил Александрович (кстати, сын Александра Невского) разбил войско рязанского князя Константина и захватил принадлежавшую тому Коломну. Сам Константин был выдан изменниками и попал в плен, но никак не поддавался на уговоры выкупить свободу передачей Коломны во владение московскому князю. После смерти Даниила его сын и преемник Юрий не стал церемониться – он просто убил заложника и объявил Коломну своей. Многие князья отвернулись тогда от Юрия за такой бесчестный поступок (их на своем веку он совершил еще немало), и на долгие годы Москва лишилась союзников. Лишь после убийства Юрия, когда княжить в Москве стал его младший брат, Иван Калита, последний приложил немало усилий, чтобы вернуть уважение.

А теперь представьте, что в городе, из-за обладания которым свершилось подлое убийство рязанского князя, вдруг по велению наследника и брата убийцы появляется искупительный храм, причем носящий имя строителя-князя и его покровителя. «Совпадение? Не думаю...» (с)

Увы, из школьного курса истории сведения о масштабе многовековых княжеских междоусобиц практически полностью изъяты. Всё внимание отдано татаро-монгольскому игу, которое ассоциируется с абсолютным злом и которым прикрывается многовековая российская отсталость. Перед лицом такого грозного внешнего врага как-то не спешат вспоминать, что нередко не просто так приходили татары города жечь, а какой-нибудь русский князь звал их на помощь в войне за ярлык на княжение против родного брата.

Мы знаем, что нашествие татар началось после поражения русских войск на реке Калке, но помните ли вы, где это место находится? Гляньте на карту и задумайтесь, что делали наши дружины в приазовских степях и почему первыми словами монгольского посольства были (по Повести временных лет): «Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих, половцев...».

Мы склонны поверить в несокрушимую мощь захватчиков, но не задумываемся, почему разгром русских войск на Калке и нашествие Батыя разделяют долгие 15 лет. Ведь про то, как татаро-монголов после битвы на Калке разгромила Волжская Булгария, в учебниках нет ни слова.

Мы часто называем Батыя «ханом» и говорим, что Русь приняла на себя удар всей татаро-монгольской армии, хотя это не так: Батый был всего лишь одним из полководцев, его войско – лишь частью армии, а его поход на Русь – лишь одним из фронтов.

Мы помним эпизод сожжения Рязани Батыем за отказ платить дань в размере десятины, но почему-то не спешим провести параллель с десятиной, которую по всей Руси тогда же ежегодно собирала православная церковь. Причем все два с половиной века татаро-монгольского ига церковная десятина взималась исправно и беззастенчиво.

Мы часто слышим, что в борьбе с игом Русь насмерть стояла «за веру православную» (например, в новом фэнтези про Евпатия Коловрата), хотя татаро-монголы не только не посягали на православие, но и всячески его укрепляли. Еще бы, ведь по-христиански «ЛЮБАЯ власть – от бога», а православие еще и столь удачно отмежевалось после Великой Схизмы от католической Европы, лишив Русь союзников в борьбе с Золотой Ордой. Даже российская государственность была выстроена по ордынским лекалам и с опорой на знатные татарские рода, ставшие потом княжескими.

А что до отсталости – так, простите, изоляция Руси от Европы была добровольной, и в первую очередь «благодарить» за это следует не Орду, а раскол между католиками и православными. Изоляция – это всегда застой. Вот и замерли на века искусство, наука, экономика и общественный уклад. Вот и не было ни Ренессанса, ни Реформации. Вот и проспали зарождение парламентаризма. Вдумайтесь: с момента избавления от ига до открытия первого российского университета прошло почти три века, хотя никто вроде бы не мешал, а в Европе десятки этих самых университетов появились еще до Батыя! А у нас до Елизаветы кто университет открыть собирался, не припомните? Петр? Нет, не Петр. Лжедмитрий I, семидневный царь-самозванец.

Все сказанное выше нисколько не умаляет ни героизм нашего народа, ни ужасы ига. Я просто еще раз хотел напомнить: не позволяйте никому подменять историю пропагандой и смещать акценты в анализе причин и следствий. Иногда образ внешнего врага очень удобен, если хочется скрыть серьезные внутренние проблемы. Это и по сей день так.

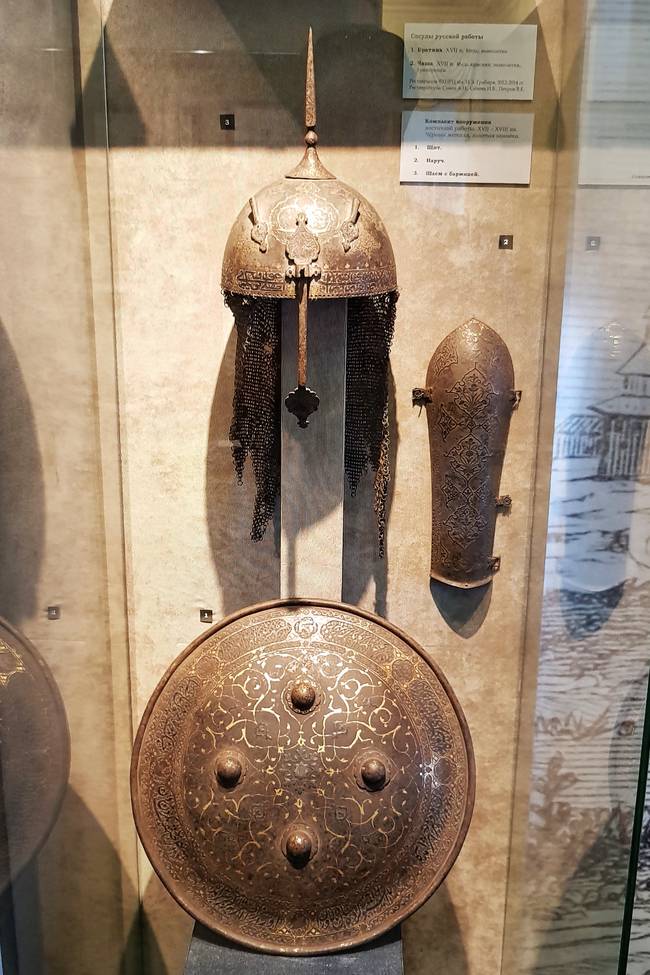

На удивление мало осталось от тех времен и ордынских боевых артефактов. Зайдешь в Краеведческий музей – а там лишь несколько обломков лезвий да немного наконечников стрел. Есть там, конечно, экспонат, осторожно названный «Комплект вооружения восточной работы», да только изготовлен он лишь в 17-18 веке и, судя по всему, на тот момент носил исключительно декоративный характер.

Думаете, в Рязани или на Куликовом поле картина с ордынскими артефактами более радостная? Увы и ах, всё растеряно, разворовано, мечи практично перекованы на орала, а от двухсотлетней истории остались одни слова. Что ж, тогда поговорим о коломенских легендах, оставшихся со времен татаро-монгольского ига, и реальных эпизодах тех же времен, которые по воле новых баснописцев тоже обрастают выдумками.

16. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...»

По пути от церкви Иоанна Предтечи в Городищах к кремлю остановимся на минутку на улице Олений Вражек. По легенде в дни Батыева нашествия здесь стояла церковь, в которой заперлись жители и молились о чудесном спасении. Молитвы их были услышаны (правда, у меня не поворачивается язык назвать последовавшее «чудо» спасением), и...

... церковь вместе с прихожанами бесследно провалилась под землю на глазах у захватчиков. Говорят, звон ее колоколов слышен и по сей день, только услышать его дано не каждому. Мне вот не довелось. Наверное, потому, что видится скорее совсем другая картина – деревянная церковь, сожженная дотла вместе с запертыми в ней людьми. Подобных примеров в те жестокие времена хватало.

Еще одной страшной легендой тех времен, которую с малых лет знает каждый коломенец, является предание о Девичьем Поле. Когда погиб под стенами города сын Чингизхана, Кюлькан, велел Батый устроить ему пышные похороны, и вместе с погибшим отправить в мир иной сотни коломенских красавиц. Собрали несчастных на поле близ Оки и на виду у Батыя заживо сожгли. С тех пор называется это поле Девичьим, и очень символично, что именно там впоследствии собиралось войско Дмитрия Донского перед тем, как отправиться громить Мамая на Куликово поле. Отмщение состоялось.

Конечно же, время внесло в эту легенду немало корректив. В наши дни уже придерживаются мнения, что никакого сожжения не было (погребальный обряд у татаро-монголов был иным), а на Девичьем Поле ежегодно собирали девушек, чтобы отправить их в ордынское рабство. Новая версия, видимо, просто приведена в соответствие с историей о московском Девичьем Поле близ Новодевичьего монастыря. А еще говорят, что Девичье Поле звалось так задолго до Батыева нашествия, и было оно местом языческих обрядов во славу богини Лады, в которых участвовали лишь девушки. Там же находилось и капище на холме, который звался Девичьей Горой. Так или иначе, в наши дни от этого места осталось лишь название улицы в новом микрорайоне Колычево, который отделяет от высокого берега Оки лишь крошечный лоскуток древней пустоши - того самого Девичьего Поля.

17. «А эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала...»

С историей Коломны неразрывно связаны две царских и великокняжеских свадьбы. Последней из них была свадьба Ивана Грозного, который после смерти второй жены повелел устроить себе смотр невест. На конкурс красоты от Коломны была делегирована местная юная дворянка Марфа Васильевна Собакина. Она прошла два этапа отборочных тура, в числе 12 финалисток была представлена «председателю жюри» в формате «конкурса без купальников» и была торжественно признана победительницей. Был ли тот конкурс честным? Как знать, ведь Марфа была не простой дворянкой, а родственницей самого Малюты Скуратова (неслучайно именно он, его семья и даже Борис Годунов в числе друзей представляли сторону невесты на свадьбе). Однако это не принесло счастья ни Марфе, ни обручившемуся с ней царю.

Кстати, образ этой девушки знаком вам по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», где «и.о. царя» пирует рука об руку с некой «Марфой Васильевной». Увы, в жизни все было иначе и куда более драматично.

Лишь только зашла речь о свадьбе, на невесту напала внезапная сильная хворь. Царь, полагаясь на волю божью, велел свадьбу не отменять, но увы – после двух недель мучений тяжелобольная новобрачная умерла и, как полагали, от отравления. Гнев царя был страшен! Казнили и мать, и братьев, и даже слуг невесты, а отца ее (ранее одаренного боярским титулом) насильно постригли в монахи. За право же венчаться со следующей в рейтинге «вице-мисс» царю пришлось немало похлопотать перед духовенством, т.к. лимит на три брака был исчерпан.

Зато первая связанная с Коломной свадьба правителя была удачной, и очередной точкой на нашем маршруте станет церковь Воскресения Словущего в кремле (часто именуемая для простоты «Воскресенским храмом»).

Именно здесь в 1366 году венчался Дмитрий Донской с суздальской княжной Евдокией (13-летней - о времена, о нравы!), перенеся свадьбу из еще не оправившейся после эпидемии и пожара Москвы. Только храм тогда выглядел иначе, его дважды капитально перестроили в 15-м и 18-м веке, затем частично разрушили в 20-м и вот теперь восстанавливают. Поэтому фраза «Дмитрий Донской венчался в этой церкви» звучит примерно так же, как фраза «Наполеон учился напротив Эйфелевой башни, а с Поклонной горы в Москве смотрел в сторону Останкинской». С точки зрения географии все верно, но в историческом плане – полная нелепица.

Пусть не обманывает вас нынешний скромный облик этой церкви. Во времена Дмитрия Донского здесь находился главный кремлевский храм, к тому же бывший частью не сохранившегося дворца великого князя.

От изначального убранства храма внутри, увы, тоже ничего не осталось. Когда в ранние годы СССР храм закрыли, всё наиболее ценное из него вывезли. Именно отсюда в Третьяковскую галерею попали две древние иконы: «Сошествие во ад» 14 века (http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=394) и одна из ранних работ по мотивам «Троицы» Рублева («Троица Ветхозаветная», начало 16 века http://www.icon-art.info/masterpiece.php?lng=ru&mst_id=3344 ).Кстати, еще один новодел по мотивам последней и сейчас красуется в нише колокольни Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря на Соборной площади коломенского кремля.

Зато не сохранилось другое сокровище храма – венчальный ковш, из которого пили Дмитрий Донской с невестой. Его хранили как святыню, но после революции артефакт бесследно исчез.

18. «Они богатства нашего народа, хотя и пережиток старины...» (В.Высоцкий)

Часто слышишь и читаешь, что «храм был разграблен большевиками». Не раз бывало и так, но в описанном выше и ряде других примеров мы видим, что имущество храмов изучалось историками и искусствоведами и всё ценное передавалось в музеи, а остальное - в продолжавшие действовать храмы. Поэтому от хрестоматийных «костров из икон» слегка отдает театром – огню предавалось лишь никем не востребованное. Хотя случались и трагические ошибки, конечно.

Знаменитый ленинский указ об изъятии церковного имущества вспоминают часто, но при этом забывают, что он был принят для сохранения исторических и культурных ценностей и пресечения разграбления храмов самими клириками. В Коломне из храмов всё попадало на экспертизу в краеведческий музей (изначально расквартированный в Маринкиной башне), которая и определяла судьбу изъятого исходя из научной и прочей ценности. Так что венчальному ковшу Дмитрия Донского «приделали ноги», скорее всего, не большевики.

В детстве я не раз расспрашивал о послереволюционных временах дедушку с бабушкой, которые их застали, и был немало удивлен, что вместо ожидаемого «экшена» ответы были полны рациональной прозаичности. Священники закрывали и бросали храмы и бежали, т.к. субсидировать церковь большевики не желали (в отличие от царя, тратившего на церковь свыше 30 миллионов рублей в год), а на самоокупаемости храмы, почти лишившиеся прихода, выживать просто не могли. Сам, мол, посмотри – вон сколько храмов вокруг понастроили, куда нам столько? Народ по ним разбрелся - вот прихожан везде и мало.

Далеко не все храмы в Коломне и Коломенском районе в годы СССР были закрыты. Просто действующих храмов было мало, как и спроса на них. Да и сейчас все эти гордые московские «сорок сороков» - лишь пыль в глаза, ведь даже в церковные праздники открыта от силы треть храмов, а посещают их (по официальным сводкам МВД, обеспечивающего безопасность в праздники) менее 2% жителей. Лично я не знаю ни одного человека, который называет себя православным и при этом не только соблюдает 80-е правило шестого Вселенского Собора (не посетивший три воскресных службы должен быть отлучен), но и ежемесячно платит церковную десятину (ее ведь никто не отменял).

Судьба коломенских храмов в советские годы была различной. Вот, например, расположенный напротив кремлевской стены храм Архангела Михаила (берет начало в 14 веке, в 18 стал каменным, в 19 перестроен). При СССР здесь располагался краеведческий музей, т.к. храм опустел, а в Маринкиной башне условия для экспонатов были неприемлемыми.

Кстати, я намеренно сфотографировал это здание в таком ракурсе, чтобы обратить ваше внимание на одну деталь. Она наглядно демонстрирует, как предельно по-идиотски можно распорядиться немалыми городскими деньгами, соорудив на них полную хрень.

Видите широкую бетонную лестницу, ведущую к храму? Зовут ее в народе метко - «потемкинской» (намекая одновременно и на одесскую тезку, и на «потемкинские деревни») - и обычно фотографируют так, чтобы она выходила за пределы кадра. Чтобы любой взглянувший на кадр человек поверил, что по ней можно спуститься к реке или к дороге перед кремлевской стеной. Это было бы логично.

Но, как видите, на деле лестница уже не первый десяток лет внезапно обрывается на полпути прямо посреди газона, и, чтобы раз и навсегда пресечь надежды на достройку, ее «финиш» аккуратно оградили бордюрчиком. Не подумайте, что перед вами прогулочная зона вокруг бассейнов с каскадными, хоть и вечно отключенными фонтанами – никакого «вокруг» здесь не предусмотрено. Кто шел вниз по левому маршу, тот и обратно пойдет по нему же, если не хочет вытаптывать газон. Впрочем, никто здесь и не ходит – лестница ведь и вверху ведет не ко входу в храм (экс-музей), а практически упирается в ограду. Так что перед вами нерукотворный памятник идиотизму городской администрации и главного архитектора. А мы вернемся к храму.

Двенадцать лет назад здание вернули РПЦ, а музей из него выселили и перевели в домик на улице Лажечникова. Администрация уверяет, что новый музей стал просторнее, но это не так! Места в крошечном музее еле-еле хватает, а о расширении его и думать нечего. Зато храм... А что храм? За пять моих поездок в августе и сентябре не видел его открытым ни разу, зато внутри ограды на парковке узрел полдесятка солидных джипов. Как там сказано было? «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко...»

19. Суета вокруг верблюда

Что бы ни приходилось читать сейчас, не припомню в последние десятилетия СССР запрета на религию. Просто, как говорил другой мой дед, одним был ближе храм, другим – партия, а третьим - ни то, ни другое. Как по мне, если что и может отвадить желающих зайти в церковь, то лишь поведение отдельной «касты» кликуш, что сразу бросаются поучать, стыдить и предъявлять какие-то дикие выдуманные требования. Нигде в мире не видел подобного, зато у нас – по-прежнему сколько угодно.

«Куда без платка?» (не пугайте малышку, бабуля, уже уходим) «Нельзя в джинсах!» (предлагаете зайти нагишом, как Василий Блаженный практиковал?) «Убери фотокамеру!» (вот поэтому в моем рассказе и не будет интерьеров церквей, принципиально) Знакомо? Вот-вот.

Однажды, когда кремлевские храмы уже передали в ведение РПЦ, приехали к нам родные и пошли с ребенком гулять. И надо же было им додуматься зайти на территорию женского Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря на Соборной площади.

Зашли, надо сказать, по просьбе ребенка – очень хотелось на живого верблюда посмотреть. Я не шучу. В те годы имела место странная пиар-акция, наводнившая местные СМИ и «сарафанное радио». Дескать, приехали в Коломну настоящие космонавты и подарили монастырю живого верблюда! Звучит, конечно, по-идиотски - примерно как «филателисты подарили обсерватории выхухоль». С другой стороны, всё логично. Вокруг Байконура бесхозных верблюдов тучи, и если уж какого поймали и сюда привезли, то надо же его куда-то деть! Ну, вот в монастырь и сдали - всё лучше, чем Якубовичу в музей «Поле чудес» на откорм солеными огурцами. И надо же, народ повалил...

Не успели наши во двор зайти, как выбежала навстречу (со слов ребенка) «похожая на ворону страшная тетя в черном» и включила свою тренированную песнопениями глотку на сотню децибелов! Честно говоря, суть ее претензий из-за крика так и не поняли. То ли надо у особо уполномоченной (видимо, Самим  ) турфирмы экскурсию брать (была такая, монастырю денежку немалую давала), то ли дети в женском монастыре у послушниц материнский инстинкт пробудят и с пути истинного собьют, то ли просто взыграл в рабе божьей фонтан милосердия и человеколюбия. Выгнала прочь, верблюда ребенок так и не увидел. Пришлось в московском зоопарке показывать.

) турфирмы экскурсию брать (была такая, монастырю денежку немалую давала), то ли дети в женском монастыре у послушниц материнский инстинкт пробудят и с пути истинного собьют, то ли просто взыграл в рабе божьей фонтан милосердия и человеколюбия. Выгнала прочь, верблюда ребенок так и не увидел. Пришлось в московском зоопарке показывать.

Спустя некоторое время мы узнали, что странные «порядки» в монастыре ввела настоятельница, о которой в наши дни пишут исключительно в хвалебном ключе. Впрочем, так всегда бывает, когда пишешь о том, что хвалят все, но с чем лично не сталкивался.

Прошли годы, верблюда в монастыре больше нет. Правильно – я бы на его месте тоже долго не выдержал. Но на всякий пожарный: если будете внутри – осторожней, пожалуйста, а то мало ли?

Комментариев нет: