Вологда деревянная и каменная. Часть 1

В отеле мы были уже в начале 10-го и сразу, "прописавшись" и занеся вещи, отправились ужинать. И первая же особенность Вологды оказалась очень неприятной - полчища уличных комаров (ну, про "полчища" я сказанул, конечно, но в Москве от такого мы уже давно отвыкли).

Правда, какой-то спрей, припасённый нашими опытными друзьями-дачниками, оказался действенным, комары докучать перестали, а после ужина и вовсе почти исчезли, как пояснили опять же наши умудрённые друзья - по причине наступившей ночной прохлады, которую, если бы на дворе не стоял первый день лета, я бы назвал весьма холодной.После ужина наша вечерняя прогулка свелась к главной достопримечательности города - Кремлю. Подсвечивался он довольно неплохо (многие намного более известные европейские городки позавидовали бы такой подсветке), и выглядел внушительно:

Несколько видов в другие стороны:

..........

Я скажу несколько слов о гостинице, в которой мы остановились - она стоит упоминания. Её название чисто вологодское: "Палисад". Кроме того что в ней было всё, что только можно желать от отеля, а ассортиментом завтрака можно было сразу пообедать и поужинать, она удобно располагалась практически у самого Кремля - буквально в двухстах метрах от него. Вот он виден - прямо с порога:

Снаружи отель, несмотря на современные интерьеры, тоже выглядит как типовой деревянный вологодский дом. Точнее, два дома, объединённые холлом с ресепшеном.

Прямо перед ним - забавный памятник уличной собаке:

Правда, пишут, что им прикрыли какой-то люк, но какая нам разница?

Напротив гостиницы - историческая церковь Покрова на Торгу, построенная в 1780 году на месте более древнего храма Иоакима и Анны. А тот, в свою очередь, в 1560-е годы служил домовой церковью Ивана Грозного, будучи расположенным рядом с не сохранившимся до наших дней царским деревянным дворцом. В разное время у неё даже названия соответствующие были: Иоакима и Анны у Государя на сенях и Иоакима и Анны на Старом государевом дворе.

А откуда тут, в Вологде, грозный царь Иоанн Васильевич? И почему его дворец находился не в Кремле? Вопросы, соглашусь, справедливые, и я очень скоро отвечу на них и многие другие. А у кого уже есть "досрочный ответ" - чур, не подсказывать

На самом-то деле - чуточку приоткрывая завесу "тайны" - и сгоревший дворец, и старая-новая церковь, и медная (или какая она там) собака, и даже наша гостиница - всё это находилось и находится на самой что ни на есть территории бывшего Вологодского кремля - настоящего, а не того, что сегодня так называется. Но нет-нет, всё же забегать вперёд, комкая сам рассказ, я пока не буду:)

**********

Первое утро в Вологде выдалось, как и обещали, пасмурным. Но нас это не испугало и не расстроило: в самый последний момент прогнозы неожиданно изменились к лучшему (а ещё за пару дней до отъезда картина вырисовывалась удручающая, представьте себе: в пятницу - ясно, в субботу - ясно, в понедельник - ясно, а вот в воскресенье - как раз в наш основной "вологодский" день - пасмурно и дождливо. Ну как вам такое? Тут любой оптимист загрустит и пессимистом в 2 секунды станет...), дожди уже не ожидались, "облачно с прояснением" должно было перейти в "переменную облачность", а во второй половине дня и вовсе проясниться. Кстати, примерно так, к нашей огромной радости, и произошло.

Признаться, в Вологду мы поехали из-за Кремля. Не ради него - в том смысле, что у нас нашлись и другие интересы (хоть и менее значимые), но "из-за" - точно, потому что если бы его не было, вряд ли мы сподобились бы на такое путешествие. Но рассказ о Вологде я начну не с него, а буду следовать реальной хронологии: во-первых, мне, если честно, так будет легче справиться с немаленьким пластом впечатлений и фотографий, а во-вторых, в этом заключается определённый символизм, смысл которого будет ясен уже через несколько абзацев.

А не пошли мы в Кремль сразу по очень простой причине: он открывался только в 10 часов. Поэтому мы начали знакомство с Вологдой с прогулки вдоль реки - тоже Вологды. Но путь к ней всё равно проходил мимо Кремлёвской площади (при всём желании трудно миновать её, когда отель находится совсем рядом). Здешние исполины проводили нас хмурым взглядом, но промолчали (должен сказать, что их белые "тела" и свинцово-серебристые "головы" очень эффектно смотрелись именно на фоне серых туч, придавая сооружениям особую монументальность и трудно объяснимую словами таинственность и мистичность).

Набережной, как таковой, вдоль реки нет, а есть парк, в котором проложены дорожки и установлены скульптуры, которые принято называть "городскими" (видимо, в отличие от тех, что украшают здания, или исторических монументов).

На Кремлёвскую площадь выходит памятник поэту Константину Батюшкову, который родился, периодически проживал и умер в Вологде, то есть был самым настоящим вологжанином. Точнее, не просто памятник, а целый скульптурный ансамбль работы Вячеслава Клыкова:

Но его более подробно мы посмотрим позже, когда появится солнце и раскрасит "картинку". А пока вернёмся к "малому жанру". Вот, к примеру, кованое Дерево-копилка с золотыми яблочками:

"Дерево" подарили Вологде на День города четверо кузнецов: трое местных и один из Череповца. В его стволе есть дырочки для монет, а под корнями находится "святая святых" - собственно копилка в виде металлического сейфа. А на ветвях создатели поселили "райских птичек".

Наверное, самый символический памятник Вологды, посвящённый ... угадали? Конечно, ей - букве "О":

Правда, для нас так и осталось загадкой, окают ли вологодцы - ну вот, простите, сам же и попался на стереотип, потому как правильно - вологжане, или сие больше является легендой. Слышать это нам довелось всего пару раз, и то мимолётно, а в целом в Вологде говорят точно так же, как и в Москве.

Но легенда всё же существует, а раз так - пОсидим, пОокаем?!

Интересно, что сначала памятник состоял из одной скамейки, а через год, в день 80-летия поэта Николая Рубцова, уроженца местных краёв, периодически жившего, а впоследствии умершего и похороненного в Вологде, на ней появились гармошка и томик стихов.

Как говорится, "блеск и нищета"... Вологодская "Потёмкинская лестница", ходить по которой в темноте опасно (впрочем, и незачем):

На заднем плане - Сретенская церковь, к которой мы ещё подойдём и посмотрим её поподробнее:

Современная часовня, поставленная в честь 2000-летия Рождества Христова:

Рядом с ней ... это, конечно, не "городская скульптура", но что-то близкое к ней по концепции, напоминание, что "не в деньгах счастье" (Как? А в чём же ещё? - возопил Карлсон. Правда, речь там, с учётом целевой возрастной аудитории, шла о пирогах).

Правда, речь там, с учётом целевой возрастной аудитории, шла о пирогах).

А эта скульптура называется просто: "Дверь в..." Во что? А просто "в..." А дальше каждый сам решает, что представить, шагая в приоткрытую дверку (вообще по замыслу автора она символизирует открытость Вологды для всех гостей).

**********

Так незаметно (хотя и расстояния-то не бог весть какие) мы дошагали до крутого изгиба реки, откуда одинаково хорошо можно увидеть её берега в обе стороны. Небо, правда, мрачноватое ещё, но тут уж что поделаешь: погоду, в отличие от "женщины, религии, дороги" мы не выбираем...

Здесь мы встречаем первые резные деревянные дома, которыми так славится Вологда. Один из них, построенный ещё в 19 веке - Дом Ильинского:

А другой - просто "дом жилой", но очень красивый:

Улица Бурмагиных, идущая вдоль речки, в прошлом - Троицкая - одна из древнейших улиц Вологды. Сегодня она вымощена булыжником и выглядит очень колоритно. Всё-таки каменное мощение создаёт особый антураж, будь то Крутицкое подворье в Москве, старинная площадь европейского городка или просто такой патриархальный уголок на окраине Вологды...

Да и город здесь самый обычный, аутентичный, без декора - чистая деревня:

Мы пришли сюда, чтобы увидеть монумент, посвящённый 800-летию Вологды. Казалось бы, почему столь символический памятник находится столь далеко? А всё очень просто: в старину город, Вологодское городище, располагался именно здесь, окружённый рвом и земляными валами. Его центром была Ленивая площадка, на которой проводился Ленивый торг - так назывались рынки, где товар продавался прямо с телег. Тут же находилась церковь Воскресения Христова, бывшая до конца 16 века, когда был построен и освящён Софийский собор, главным кафедральным храмом Вологды, а рядом с ней - старый (в отличие от того, что мы видим сегодня) Архиерейский двор. В общем, вся жизнь города - духовная, политическая и торговая - была сосредоточена здесь, и памятник стоит как раз на правильном месте. Кстати, аккурат там, где находилась церковь Воскресения, снесённая большевиками в 1930-х годах.

Рядом с ним обустроена площадка со скамейками, откуда открывается вид на реку в сторону Кремля - нынешнего центра:

К ограде когда-то цепляли ставшими популярными во всём мире замочки, а потом и их, и ограду покрасили, и получилось, что вместе они как будто образуют ещё одну "городскую скульптуру":

Вологда является ровесницей Москвы: годом её основания тоже принято считать 1147 год. Правда, дата эта "вилами на воде писана" и "притянута за уши": якобы некий монах Герасим, придя сюда, основал монастырь примерно в километре от Ленивой площадки. Но, во-первых, монастырь - это ещё не город, а во-вторых, дата эта основывается исключительно "на косвенных уликах" - на "ссылках на ссылку" в документах, появившихся только спустя полтысячелетия. Многие историки и археологи датируют появление Вологодского городища серединой 13 века, ссылаясь на первое упоминание Вологды в письменных источниках в 1264 году. Но учёные спорят и дискутируют, а отцом-основателем города давно и прочно считается тот самый монах Герасим, известный как чудотворец Герасим Вологодский, памятник которому недавно был установлен неподалёку от Ленивой площадки:

**********

Особенность - возможно, уникальная - Вологды в том, что среди сохранившихся памятников её культурного наследия каменных и деревянных "объектов" насчитывается примерно поровну. Конечно, историческая значимость и масштабность первых намного выше, но количественный факт, тем не менее, остаётся фактом. По пути к церкви Константина и Елены мы проходим как раз по деревянным кварталам. Далеко не все дома здесь признаны памятниками архитектуры и официально входят в это самое "наследие", многие являются современными, но мы не заморачиваемся этим, просто смотрим по принципу "нравится - значит, нравится, интересно - значит, интересно".

И это тоже сегодняшняя деревянная Вологда:

Кстати, последний - как раз "наследие", Дом Шахова 1892 года. Почему он до сих пор в таком виде - вопрос риторический...

Вот этот дом интересен тем, что рядом с ним можно увидеть тот самый - из песни - "резной палисад". Их, кстати, в Вологде, мы видели очень мало, кроме этого - ещё всего пару, причём один из них принадлежал одноимённому музею. Прочего резного декора, наличников, карнизов здесь хватает, а с палисадами - напряжёнка, причём с любыми, тут уж не до резных... Причина этого, в общем-то, банальная: как написала мне моя заочная знакомая Ярослава, проживающая в Вологде, они "горели, горят и будут гореть", и даже профессиональные экскурсоводы всё больше теряются в поисках "натуры", невольно ставшей главным брэндом города...

Как видим, кто-то всё же их ещё строит - и слава богу

Ну вот, за разговорами мы и дошли до церкви. Храм Константина и Елены - один из главных исторических памятников города, причём - федерального значения, включённый в перечень Культурного наследия России. Он был построен около 1690 года в стиле так называемого русского узорочья на месте старой деревянной церкви.

Красивая шатровая колокольня - ровесница церкви:

А вот высокое пышное крыльцо было пристроено уже позднее:

Внутри заканчивалась служба, народа было много (воскресенье!), поэтому я сфотографировал яркие Красные врата издали, практически с крыльца:

Интересной архитектурной особенностью Константино-Еленинская церкви является наличие двух апсид (что, как пишут, вообще характерно для храмов Вологды):

И ещё немного "деревенской Вологды" в самом центре города (район, где мы сейчас идём, носит историческое название Верхний посад):

Чуть в глубине видна церковь Илии Пророка, что в Каменье, построенная в конце 17 века - один из храмов бывшего Ильинского монастыря:

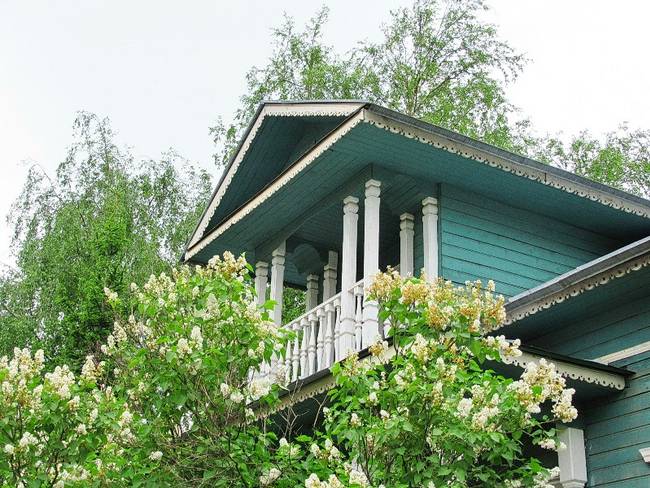

Следующие 2 дома входят в список деревянных памятников архитектуры Вологды. Первый, с двумя симметричными крыльцами по бокам - безымянный, просто "дом жилой", построенный в 1912 году:

А вот другой - Дом Засецких - считается одной из основных достопримечательностей города и, между прочим, памятником архитектуры аж федерального значения. Это старейшее из сохранившихся деревянных зданий в Вологде, сооружённое ещё в 1790-е годы, правда, значительно перестроенное в конце 19 столетия:

Засецкие - старинный дворянский род, из представителей которого в Вологде наибольшую известность получил писатель и краевед, автор первой книги о Вологде Алексей Александрович Засецкий, живший в середине 18 века (правда, дом построен уже через 6 лет после его смерти).

Сам особняк одноэтажный, но впереди имеет мезонин с балкончиком:

Издали это не бросается в глаза, а вот вблизи сразу видно, что дом находится в довольно запущенном состоянии и нуждается в реставрации. К тому же он не огорожен: каждый желающий может забраться на балкон первого этажа, чтобы попить чаю (или чего ещё) "по-дворянски", а там и до пожара недолго...

Как видите, небо понемногу начало проясняться, 10 часов уже "пробило", а значит - нам пора в Кремль!

Тут я должен сделать небольшое отступление, чтобы сказать, что же всё-таки есть Вологодский кремль, а что им не является. Сегодня так условно называют ограждённый каменной стеной Архиерейский двор или, в чуть более расширенном варианте - часть исторического центра на Кремлёвской площади, включающую в себя Архиерейский двор и стоящий рядом с ним Софийский собор. Однако настоящий Кремль был намного более масштабным ансамблем, от которого, надо с сожалением и горечью признать, практически ничего не осталось...

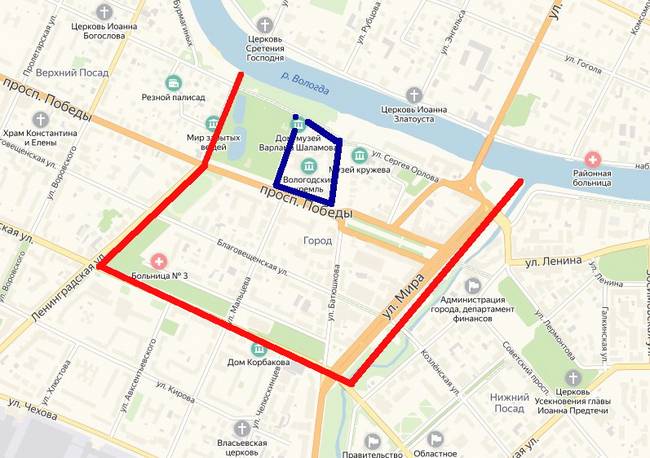

А занимался его строительством сам Иван Грозный, наезжая сюда во время пребывания в Александровской слободе. Некоторые считают, что в силу своей мнительности царь хотел иметь запасной форпост или даже готовил себе пути отступления через северные моря в Европу на случай крупного бунта или боярского заговора, а потому заложил в Вологде, к тому времени уже давно принадлежавшей Московскому княжеству, огромную крепость, которая должна была стать в 2 с лишним раза больше Московского кремля. Работы начались 28 апреля 1566 года, в день святых апостолов Иасона (Насона) и Сосипатра, а потому крепость прозвали Насон-городом, или просто Городом. Крепостные стены были каменными, а снаружи их окружали выкопанные рвы и насыпанные валы. Следующая карта даёт наглядное представление о масштабах сооружения: красной линией я отметил границы Кремля времён Ивана Грозного, а синим - территорию, которая сегодня носит такое название. Разница, как видим, ошеломляющая...

На протяжении нескольких лет царь часто бывал в Вологде, лично наблюдая за строительством крепости и Софийского собора, возведение которого началось через 2 года. Однако спустя 5 лет, в 1971 году, Иоанн IV внезапно покидает город и больше в него уже не возвращается. Почему так произошло - до сих пор не известно, "потёмки царской души" так и не вышли на свет. Правда, есть легенда, что однажды, когда Грозный в очередной раз прибыл с "инспекцией" в строящийся Софийский собор, ему на голову упал то ли камень, то ли кусок штукатурки, и царь (опять же, вспоминаются многочисленные упоминания о присущей ему мнительности) воспринял это как плохой знак и даже - опять же, по преданиям - чуть ли ни приказал разобрать храм, но всё это лишь сказания, а единственная правда до сих пор заключается лишь в том, что её - этой правды - досконально никто не знает и вряд ли когда-нибудь узнает...

А крепость - тот самый "настоящий" Вологодский кремль - так и осталась недостроенной. Правда, на тех участках, где каменных стен не было, поставили деревянные "заплатки", в 1612 году они были сожжены при набеге поляков и через 20 лет возведены заново. К середине 17 века Кремль был наполовину каменным, наполовину деревянным, имел 11 каменных башен и 12 деревянных - и это время можно назвать его расцветом.

Однако во второй половине того же 17 столетия, Насон-город потерял своё военное значение, и вологжане начали активно разбирать крепостные сооружения, материал которых использовали для строительства церквей и домов. Последние каменные башни были снесены уже в 1822-1823 годах при новой планировке города и устройстве бульваров.

И всё же от бывшего Кремля Ивана Грозного остались не только воспоминания. Сохранился величественный ансамбль нынешней Кремлёвской площади, который со временем и получил название, хоть исторически не очень корректное, Вологодского кремля. Вот его мы сейчас подробно и посмотрим.

Вологодский кремль хорош, прежде всего, именно как ансамбль - яркий, величественный, красивый. Недаром, только увидев его, я сразу захотел в Вологду, в которую никогда прежде не собирался. Но среди прочих его сооружений два выделяются особенно: монументальный собор и его отдельно стоящая колокольня.

Софийский собор - древнейшее каменное здание города, заложенный, как я уже писал, Иваном Грозным и сменивший в качестве нового кафедрального храма Вологды старый собор Воскресения, располагавшийся, напомню, на Ленивой площадке, которая после сооружения Кремля оказалась далеко за пределами нового городского центра. Его архитектурным прототипом стал Успенский собор в Москве, и внешне между ними действительно есть много общего.

Восточные ворота собора (сегодня в него входят через южные, над которыми возведено - на мой взгляд, явно позднее - каменное крыльцо):

Уникальность Софийского собора (кроме того что он уникален сам по себе, как один из классических русских храмов времён Ивана Грозного) ещё и в том, что в нём сохранились аутентичные интерьеры: росписи конца 17 столетия и позолоченный иконостас первой половины 18 века. Большевики не тронули собор, разместив в нём атеистическую экспозицию краеведческого музея и подвесив к потолку маятник Фуко (вспоминаю, что то же самое было и в Пскове).

Вход в собор по билетам (100 рублей, если не ошибаюсь), но мы попали в него в "бесплатное время", когда внутри проходила служба. Честно говоря, нам, как неспециалистам, полученных даже в таком формате впечатлений хватило: да, красиво, да, все внутренние пространства (стены, колонны, своды) полностью расписаны, но чтобы вникать в сюжеты всех фресок - это уж очень сильный интерес надо иметь... Так что мы вполне довольствовались этим посещением, сэкономив при этом несколько сотен, а единственный минус при этом состоял в том, что не удалось полноценно сфотографировать интерьеры; правда, несколько снимков украдкой я всё же сделал - для совсем общего представления:

Вот как раз видна часть уникального иконостаса, выполненного в лазурно-голубых тонах:

Рядом с собором был возведён и новый Архиерейский двор, тоже находившийся ранее возле Ленивого торга (правда, есть мнения, что его как раз "перенесли" первым, а собор ставили уже рядом с ним, но для нас с вами это принципиального значения не имеет, верно?!). Правда, в отличие от собора, тот Двор, что мы видим сегодня, "родным" не является, поскольку изначально он был деревянным, и только во второй половине 17 века начал перестраиваться в камне: сначала - здание Казённого приказа, затем - новые стены, а потом и все остальные его сооружения. А полностью ансамбль Архиерейского двора, каким мы видим его сегодня, сложился к началу 18 столетия и является одной из наиболее хорошо сохранившихся резиденций русских архиепископов (коей он и был, что явствует из самого названия).

Кстати, с какой целью Двор был окружён столь монументальной стеной, до сих пор неясно. Некоторые считают, что это было сделано по соображениям оборонительного плана (на Руси только что отгремело крестьянское восстание под руководством Степана Разина), но большинство учёных склоняются к мысли, что они имели, прежде всего, символическое значение.

По углам "крепостного периметра" Архиерейского двора находились 4 башни, из которых осталось только 3. Почему? Потому что вместо одной из них - северо-восточной, выходящей на Кремлёвскую площадь и к собору, в конце 18 века был построен "тёплый" (Софийский собор не отапливался) Воскресенский собор, который сейчас находится на реставрации (ну и не велика потеря, поскольку стилистически он из общего ансамбля Кремля выпадает):

Вход на территорию Архиерейского двора бесплатный (открыт он с 10 до 17.30, выходные - будьте бдительны при планировании! - понедельник и вторник), а в кассе, что возле входа, можно купить билеты для посещения отдельных экспозиций и на колокольню (вот туда мы сейчас и покупаем).

Внутри Архиерейский двор небольшой, но нам очень понравился: здесь приятно, душевно, интересно и колоритно.

Самое интересное здесь - площадь перед Архиерейскими палатами, названными Симоновским корпусом, над которым возведена церковь Рождества Христова. Правда, он неоднократно перестраивался, и свой аутентичный облик 1669-1670 годов потерял, но и сегодня выглядит очень атмосферно.

Другое красивое здание - барочный Иосифовский корпус, или палаты Иосифа Золотого, названные так по имени архиепископа, при котором были возведены.

Уже в начале 20 века на зелёной лужайке в центре двора построили деревянный летний архиерейский домик, выглядящий чуть ли ни игрушечным на фоне прочих монументальных сооружений:

И, конечно же, мы поднялись на колокольню - и это стало одним из лучших впечатлений в Вологде. Нынешняя колокольня - уже пятая в истории Кремля: первые 3 были деревянными и, как водится, быстро сгорали. Наконец, в середине 17 века построили каменную, шатровую. Она простояла 200 лет, но в 1869-1870 годах её наполовину разобрали и на сохранившемся нижнем ярусе возвели новую, в псевдоготическом стиле, высотой почти вдвое больше, чем её предшественница - сегодня она считается самой высокой в Вологодской епархии. Так что путь на её вершину (точнее - смотровую площадку) не из лёгких. Конечно, это не башня Торре-дель-Манджа в Сиене, на которую я поднимался всего неделей раньше, но и тут тоже потрудиться пришлось.

Наверх ведёт "навесная" деревянная лестница, вьющаяся вдоль каменных стен колокольни, и смотрится она очень красиво. Вроде бы, пустяк, чисто утилитарная конструкция, а я как начал фотографировать, так остановиться не мог:)

В середине пути есть несколько площадок для остановки и передыха:

Сверху вниз тоже получается эффектно:

Дошли!!! Последний пролёт:

И эта деревянная дверка выводит на открытую (что ценно!) смотровую площадку:

Ну а наверху - тут уж "ни в сказке сказать..."

Отсюда хорошо видна не слишком заметная снизу овальная в плане форма Воскресенского собора:

Церковь Иоанна Златоуста на другой стороне реки, к которой мы ещё подойдём:

Что касается колоколов, то это отдельная и очень интересная история. Как и на звоннице в Ростове, здесь сохранились все исторические колокола 17-19 веков, старейшим из которых является "Часовой" 1627 года (а всего здесь целых 7 колоколов 17 столетия). Когда в 1701 году по указу Петра I по всей России изымались колокола для переплавки на пушки, вологжане откупились, отправив в Москву медь, олово и 2 битых колокола. Пётр оценил и в знак благодарности подарил Вологде 2 новых колокола, причём один из них - "Большая лебедь" - был изготовлен уже тогда известным литейщиком Иваном Моториным, будущим создателем Царь-колокола.

Каким-то чудом (точнее - провидением божьим ) уцелели колокола и при большевиках, а с 1988 года в Вологду вернулся их перезвон.

) уцелели колокола и при большевиках, а с 1988 года в Вологду вернулся их перезвон.

..........

Мы спустились вниз, и теперь досматриваем то, что ещё не успели посмотреть на Кремлёвской площади. Собственно, осталось уже совсем немного, да и это, если честно, мы уже видели, и не раз, поскольку неоднократно проходили мимо. Вот церковь Александра Невского конца 18 века:

Изначально она была освящена в честь Николая Чудотворца, но в 1869 году её переименовали в память о "чудесном спасении жизни" императора Александра II после покушения на него народовольцев.

Ну и снова памятник Константину Батюшкову. Правда, тут, как назло, его "оккупировали" милицейские курсанты, которые никак не могли решить, кому куда встать, чтобы сфотографироваться. Я так и не дождался, когда они разойдутся, но в конце концов решил, что так, может, даже интереснее: у всех просто Батюшков, а у меня Батюшков с курсантами - потомками, так сказать

Ну вот, молодёжь, наконец, определилась и выстроилась:

Как я уже говорил, памятник представляет собой целый ансамбль: перед ним и правее него расположены ещё 2 скульптуры, являющиеся его частью: Муза в облике босоногой крестьянской девушки со свирелью и богиня Афина в шлеме и со щитом, которые символизируют, что Батюшков был и поэтом, и воином.

Пишут, что с памятником регулярно происходят курьёзы: Афина лишилась своего копья, конь - стремян и уздечки, а у Музы постоянно крадут свирель (москвичи знают, что подобное давно и постоянно случается с дулом револьвера матроса на станции метро "Площадь революции").#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: