Достопримечательности в ближних окрестностях Великого Новгорода

Николо-Вяжищский монастырь

Николо-Вяжищский (с ударением на первой И) монастырь находится примерно в 12 километрах к северо-западу от Новгорода. Относительно возникновения второй части его названия единого мнения нет.

По "народной" версии, Вяжищи (так называлось расположенное рядом село) означало "вязкое место", поскольку поблизости было болото. Филологи же утверждают, что произошло оно от от слова "вяжа" - так в древнерусском языке называли бобровую хатку, из чего можно предположить, что в протекающей у стен монастыря речушке Веряжке водились бобры.По меркам Великого Новгорода Николо-Вяжищский монастырь довольно молод: он был основан "всего лишь" в конце 14 века, а первые строения в нём появились только в начале 15-го. Нынешний же монастырский ансамбль, который мы видим сегодня, и вовсе возник в самом конце 17 столетия, когда был сооружён новый Никольский собор, а чуть позже - большая тёплая трапезная с церквями Иоанна Богослова и Вознесения Господня, соединённая с собором крытой галереей с двумя парадными крыльцами. Именно она встречает тех, кто подъезжает к обители со стороны основных дорог:

Главной особенностью, этакой "визитной карточкой" Николо-Вяжищского монастыря является обильный декор из цветных изразцов, не слишком характерных для традиционной новгородской храмовой архитектуры и привнесённых сюда только в 16 веке под влиянием "московского стиля". Наиболее богато украшена изразцами трапезная и церковь Иоанна Богослова:

Как видите, изразцы здесь повсюду: они образуют и декоративные пояса, идущие почти по всему зданию, и обрамляют окна и дверные проёмы, и украшают барабаны под куполами.

В задней части трапезной располагаются настоятельские покои, а над ними - красивая восьмигранная двухъярусная колокольня с пятью главами:

Двухэтажный Никольский собор (его верхний храм освящён в честь Николая Чудотворца, а нижний - во имя святителя Евфимия Новгородского) с пятью главами красив, монументален, торжественен, но вполне традиционен.

Переход между собором и трапезной:

Красивее всего собор выглядит с западной стороны, где находятся открытая паперть и крыльцо с двумя палатками, увенчанными шатрами. К сожалению, снять его отсюда можно было только откровенно против солнца (да ещё утреннего, низкого), поэтому пришлось исхитряться, ухищряться, и всё равно - целиком это великолепное крыльцо в кадр не попало.

Вот сбоку - пожалуйста. Но вид уже не тот...

Мне очень нравятся вот такие массивные арочные галереи, под ними чувствуется особый колорит:

Здесь же находятся ворота в нижний храм, он закрыт, но маленькому "зрачку" фотоаппарата не составило труда заглянуть внутрь:

На территории монастыря есть пруд, небольшой, но в некоторых ракурсах вполне живописный.

Если немного отойти, можно "словить" в нём отражения храмов:

Вообще обитель очень ухожена, трудно представить, что всё это сделано руками всего лишь нескольких живущих здесь монахинь и послушниц...

< --------------- Деревяницкий монастырь --------------- >

Старинный Деревяницкий монастырь, известный с 1335 года, когда летопись упоминает о возведении здесь каменной церкви (а значит, сам он был основан намного раньше), сегодня находится если не в полуразрушенном, то, мягко говоря, в сильно обветшавшем состоянии, и первой моей мыслью, когда я увидел его, было "и зачем же мы сюда приехали?!" Но, хорошенько осмотревшись, я не только перестал жалеть об этом, но и был рад, что, не иначе, как "промыслом божьим" (кавычки, кстати, здесь могу и убрать) включил его в нашу программу.

Да, древних сооружений в монастыре не осталось, те храмы, что мы видим сегодня, относятся к началу 18 века. Но выглядят они очень колоритно - в конце концов, хорошо отреставрированных церквей в Новгороде мы повидали достаточно, а вот таких, дошедших до нас "как есть", здесь осталось очень мало, и для разнообразия впечатлений Деревяницкий монастырь оказался очень кстати.

Первое, что бросается в глаза - это Собор Воскресения Христова, возведённый в 1700 году в модном "московском" стиле Нарышкинского узорочья:

Детали его архитектурного узора именно в "неотлакированном" виде очень интересны:

Да одни дверные петли чего стоят!

Другая церковь - Успения Богородицы с трапезной - ещё любопытнее. Честно говоря, сначала я подумал, что это - древний храм, впоследствии где-то больше, где-то меньше реконструированный. И лишь потом с огромным удивлением узнал, что нет, построена она была совсем "недавно", в 1725 году. Честно говоря, мне и сейчас трудно в это поверить: ну смотрите сами: если убрать трапезную палату, апсиду, фигурные окошки, то явно вырисовывается типично новгородская церковь времён позднего Средневековья...

Вот то, что колокольня 18 столетия - в это верится легко:

Как раз при нас на эти самые поля какой-то местный житель вывел попастись коз. Против того, чтобы мы их сфотографировали, он ничего не имел:) И даже сам в кадре оказался:

А самое интересное было, когда козы стали обгладывать листья кустарника, чуть ли не забираясь на него - ну чистое (почти) Марокко!

В общем, посещением заброшенного Деревяницкого монастыря мы оказались очень довольны. Но, конечно, его надо реставрировать - и тогда он займёт очень достойное место в длинном ряду интереснейших памятников новгородского зодчества.

< --------------- Варлаамо-Хутынский монастырь --------------- >

А вот почитаемый Варлаамо-Хутынский монастырь как раз сильного впечатления не произвёл - слишком представительским, помпезным и официальным он оказался... А уж сколько крутых машин дожидалось окончания воскресной службы...

Монастырь был основан в 1192 году монахом Варлаамом (в миру - Алексой Михайловичем, рождённым в знатной новгородской семье), ставшим впоследствии одним из самых чтимых святых на русском севере Варлаамом Хутынским. Однако древних сооружений в нём не сохранилось. Нынешний монастырский комплекс сформировался в 16-18 веках и был практически полностью восстановлен после разрушений в годы Великой Отечественной войны. В его центре находится Спасо-Преображенский собор, возведённый в 1515 году (хотя, повторюсь, после войны вся обитель лежала в руинах, и то здание, что мы видим сегодня, по факту относится к 1990-м годам), как считают некоторые - по образу и подобию Успенского собора в московском Кремле.

Рядом с ним (жёлтого цвета) - одноглавая церковь в честь самого Варлаама Хутынского, сооружённая в середине 16 века и, опять же, полностью восстановленная в наше время. Именно она вместе с собором и составляет "заглавную композицию" ансамбля Варлаамо-Хутынского монастыря.

Видимо, в какой-то момент стена церкви начала крениться, и её "подпёрли" мощным контрфорсом:

Совершенно типовая надвратная колокольня построена в 1767-1774 годах:

Как ни странно, колоритнее всего здесь смотрится совершенно простое здание, где, в частности, располагаются архиерейские покои и трапезная:

В самом конце 20 столетия на холме в глубине монастырской территории за Преображенским собором возвели деревянную часовню Варлаама Хутынского. По преданию, холм насыпал в своё время сам Святой.

Кстати, в монастыре были похоронены русский поэт Гавриил Державин и его супруга. Во время войны могила пострадала, и в 1959 году останки перезахоронили в Новгородском Детинце, а спустя 34 года их вновь возвратили в монастырь.

Что ж, друзья, не затронул душу монастырь, потому и рассказал я о нём кратко и без "полёта", не обессудьте уж...

* * * * * * * * * *

Полностью пришлось восстанавливать после войны и 3 церкви, расположенные в правобережных окрестностях Новгорода, но сделано это было так искусно, что храмы сохранили (или вновь обрели?) колорит Древней Руси.

Церковь Успения на Волотовом поле, построенная в 1352 году, стала всемирно известной благодаря своей уникальной фресковой росписи 14 века. Её автор остался неизвестным, но специалисты отмечают его неповторимый, ни на кого не похожий динамичный и экспрессивный стиль и ставят его в один ряд с крупнейшими живописцами, творившими на Руси во времена позднего Средневековья.

Успенская церковь простояла века и не была повреждена даже во время шведской оккупации начала 17 столетия. Однако во время Великой Отечественной войны случилось страшное: древняя церковь оказалась полностью разрушена. Полностью. На её месте остался лишь полутораметровый холм из битых камней и кирпичей. И среди них – 1 миллион 700 тысяч мелких осколков, на которых всё ещё оставались крошечные фрагменты старинных росписей.

Сам храм был восстановлен в 2001-2003 годах на средства одной немецкой фирмы (другие источники пишут, что деньги собрали германские города Ганзейского союза Нового времени; в любом случае это достойный пример того, как нация, признавая грехи своих отцов, пытается хоть отчасти восстановить историческую справедливость). Но его фрески считались столь уникальными, что было принято беспрецедентное решение: сделать невозможное и вновь собрать всю "мозаику", восстановив церковную роспись – напомню, из почти 2-х миллионов кусочков (около 350 квадратных метров)! Эти работы ведутся уже более десяти лет и будут вестись ещё долго, но нет никаких сомнений, что мастерство и, не побоюсь так сказать, героизм учёных и реставраторов позволят в конце концов добиться поставленной цели, и наши потомки – не решусь только сказать, какие именно – вновь увидят прекрасные интерьеры храма такими, какими они были на протяжении многих столетий. Конечно, сильно помогает то, что фрески к моменту своей гибели уже были досконально задокументированы: ещё в 1894 году с них сделали кальки, которые более века хранились в Русском музее Санкт-Петербурга. Копии этих калек можно видеть сегодня на стенах храма - когда-нибудь вместо них вновь появятся было утерянные, но всё же чудом не погибшие росписи.

А вот иконы из церкви Успения на Волотовом поле сохранились и ныне находятся в музее Новгородского Кремля.

Церковь Успения на Волотовом поле открыта в очень ограниченное время ( https://www.visitnovgorod.ru/sights/church_assumption_our_lady_volotovo.html ), но мы, прекрасно понимая, что мало что увидим и ещё меньше поймём, всё же вписались в часы её работы. Внешне она выглядит не очень эффектно, подойти к ней можно не с каждой стороны, да ещё солнце отсекало многие ракурсы...

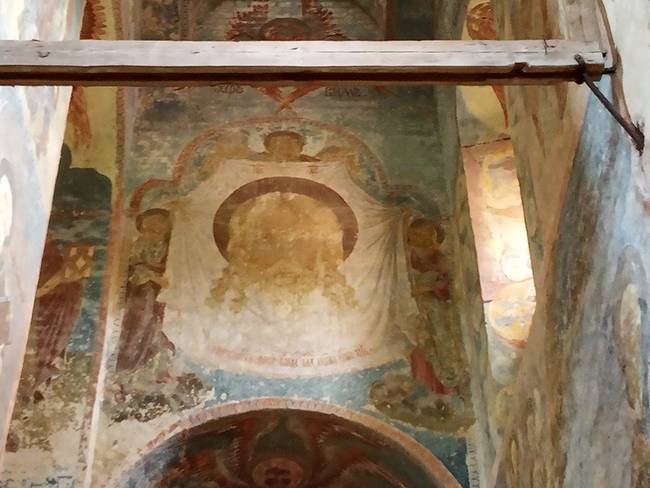

Ну а вот и её знаменитые интерьеры - в их сегодняшнем виде. Повторюсь, пока они мало впечатляют, и оценить их смогут лишь специалисты. Но здесь можно понять, какой труд ещё предстоит реставраторам и мысленно преклонить колени перед их - ещё раз скажу это слово - героизмом и даже настоящим подвижничеством.

Очень интересно про фрески Успенской церкви рассказано в документальном фильме "Великий Новгород. У истоков Российской государственности" - примерно с 31-й минуты:

https://www.youtube.com/watch?v=GwdtzDqLC5U

* * * * * * * * * *

Церковь Спаса Преображения на Ковалёве - один из красивейших памятников древнего новгородского зодчества. Она была возведена на восточной окраине города в 1345 году по заказу боярина Онцифора Жабина и долгое время являлась соборным храмом Спасо-Ковалёва монастыря. Монастырь просуществовал до 1764 года, а вот церковь действовала вплоть до 20 века. Во время Великой Отечественной войны её верхняя часть была разрушена, а в 1970 году церковь восстановили на сохранившихся древних стенах.

Спасо-Преображенская церковь изумительная! Стоит она практически в чистом поле (рядом проходит не очень оживлённая сельская дорога), и эти классические среднерусские окрестные пейзажи делают общую "картинку" живописной просто дальше некуда

Луг, травка, солнце, птички, пчёлки, цветочки... Даже грибы:

Очень много можно здесь увидеть стенных, так называемых закладных (поскольку их устанавливали при закладке церкви) крестов:

А это довольно редкий “процветший крест” (не очень понятно мне такое название, но истоки его происхождения найти не удалось) с изображением распятого Христа:

Сегодня церковь "музейная", посетить её можно в часы работы ( https://www.visitnovgorod.ru/sights/church_transfiguration_our_savior_kovalevo_field.html ). Давайте это сделаем:

Напольное покрытие, говорят, оригинальное:

Можно даже на второй ярус подняться, на бывшие хоры. Правда, ничего нового там не увидеть, но всё равно интересно. Да и сама лестница очень уж антуражная, по ней непременно хочется взобраться:) Ступеньки, правда, здесь оооочень высокие...

В 1380 году Спасо-Преображенская церковь была почти полностью расписана (есть предположение, что сербскими художниками), и большая часть фресок дошла до нашей эпохи. После разрушения храма во время войны их считали безвозвратно погибшими, но в 1960-х годах начались работы по хотя бы частичному восстановлению росписей по уникальной методике реставраторов Грековых. Результаты их многолетнего труда сегодня можно видеть на выставке "Возрождённые из руин. Церковь Спаса Преображения на Ковалеве и ее фрески", открытой в церкви Георгия на Торгу на Ярославовом дворище (мы не успели буквально на 10-15 минут...) - https://www.visitnovgorod.ru/afisha/vozrozhdennyi_iz_ruin.htm .

Небольшой видеосюжет об открытии выставки и представленных там фресках можно посмотреть на этом ролике:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=T8aMKdCyWRQ

Последний взгляд на прекрасную церковь Спаса Преображения на Ковалёве - через расположенный неподалёку от неё водоём:

* * * * * * * * * *

Южнее Спаса-на-Ковалёве, уже почти у Рюрикова городища, находится ещё одна шедевральная древняя церковь - Спаса Преображения на Нередице, возведённая в 1198 году новгородским князем Ярославом Владимировичем неподалёку от своей резиденции (князья тогда обитали как раз на Рюриковом городище). Она стала последней княжеской постройкой в Великом Новгороде, где роль князей в структуре городской власти к тому времени уже была крайне низкой, и мало отличалась от скромных кончанских и купеческих храмов. В 14 веке вокруг неё образовался Спасо-Нередицкий монастырь, но он был упразднён в 1764 году.

Через год после постройки церковь была расписана, причём фрески занимали всю поверхность её стен и считались одним из наиболее значительных и хорошо сохранившихся исторических стенописных ансамблей в России. Их тщательно изучали и описывали (в частности, акварельные копии нередицких фресок, выполненные в 1862 году художником Н. Мартыновым, были показаны в 1867 году на Всемирной выставке в Париже), ещё не зная, что эта работа будет иметь не только научное значение...

Церковь очень красивая, она обладает гармоничными пропорциями и, несмотря на её кажущуюся простоту, хочется любоваться ей бесконечно...

Крыльцо, ведущее к единственному входу в храм:

В годы Великой Отечественной войны церковь Спаса на Нередице сильно пострадала: уцелели примерно половина её кладки и лишь 15% росписей (для сравнения: до войны их сохранность составляла около 90%). Работы по её спасению начались сразу после освобождения Новгорода, и уже в 1956-1958 годах храм - одним из самых первых в городе - был восстановлен. А реставрация фресок ведётся и поныне.

Сегодня церковь Спаса Преображения открыта в качестве музея: https://www.visitnovgorod.ru/sights/church_transfiguration_our_savior_nereditsa_hill.html .

< --------------- Свято-Юрьев монастырь --------------- >

На берегу реки Волхов, практически у её истоков, там, где она вытекает из Словенского моря, как называли древние славяне озеро Ильмень, находится Свято-Юрьев мужской монастырь - один из старейших в России (учёные до сих пор не пришли к единому мнению, какой древнее - он или Борисоглебский монастырь в Торжке). По преданию, его основал в 1030 году князь Ярослав Мудрый, крещённый под именем Георгий, которое, будучи по своему происхождению греческим, в древнерусском языке трансформировалось в Юрия. Потому на Руси в то время один за другим возникали Юрьевские и Георгиевские церкви и монастыри.

В летописях Юрьев монастырь впервые упоминается в 1119 году по случаю закладки князем Всеволодом Мстиславовичем - сыном Владимира Мономаха - каменного Георгиевского собора на месте прежней деревянной церкви. Летописи донесли до нас и имя его создателя - мастера Петра, который стал первым документально упомянутым архитектором в истории России (он же считается автором Николо-Дворищенского собора и Благовещенского храма на Рюриковом городище, а также, возможно, Рождественского собора Антониева монастыря). Собор строился 11 лет и был освящён в 1130 году.

В годы Великой Отечественной войны в Юрьевом монастыре размещалась испанская Голубая дивизия. Убранство собора было разграблено, но сам храм в целом уцелел. Так что снаружи мы сегодня видим Георгиевский собор в его вполне аутентичном виде:

А вот его интерьерам повезло значительно меньше: фрески 12 века в них сохранились лишь редкими фрагментами, и то чудом. А причиной тому стала совсем не война: в 19 столетии собор был дважды перерасписан, причём древние росписи при этом просто сбивали со стен и использовали для подсыпки напольного покрытия...

Внутри собора продолжаются мощные реставрационно-восстановительные работы:

Над источником со святой водой перед собором в 19 веке установили гранитную беседку-киворий:

Георгиевский собор - единственное старинное сооружение Свято-Юрьева монастыря, сохранившееся до наших дней. В целом свой нынешний облик обитель обрела в середине 19 века, когда была почти полностью перестроена благодаря вкладам, сделанным графиней Анной Орловой-Чесменской. Именно тогда здесь появились Крестовоздвиженский и Спасский соборы, церкви иконы "Неопалимая Купина" и Архангела Михаила, а также колокольня. Тогда же А. Орловая-Чесменская профинансировала и сооружение идущей к монастырю от Новгорода дороги, по которой мы ездим сюда и сегодня.

Главная аллея проложена от входа в монастырь к собору, а сбоку от неё расположен Архимандритский корпус с восстановленным после войны Спасским собором в центре:

В углу монастыря, слева от входа, в 1823 году был сооружён пятиглавый Крестовоздвиженский (в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня) собор с яркими синими куполами, украшенными золотистыми звёздами. Внешне он выглядит красиво (хотя главным образом благодаря куполам), а внутри, прямо скажу, никакой.

Угловая башня на противоположной стороне монастырских стен:

Надвратная колокольня высотой 52 метра возведена в 1841 году по проекту Карло Росси. Большинство источников обращают внимание на её не совсем соразмерные пропорции - на этот счёт существует легенда (а может, и не легенда вовсе...), что Росси представлял её несколько иной, но царь Николай I лично изменил план конструкции и вычеркнул предполагавшийся средний ярус, чтобы колокольня не превзошла высотой московского "Ивана Великого".

Вообще Юрьев монастырь мне не очень понравился. Он слишком официальный и туристический, монастырского уюта и умиротворения тут нет и в помине. И дело даже не в количестве народа, который привозят сюда автобусами, я спокойно отношусь к так называемым "толпам", они, как правило, мне не мешают. Но здесь на каждом шагу чувствуется официоз, сегодняшний Свято-Юрьев монастырь не для душевных молитв и интимного общения с Небесами, а для представительности. И, честно говоря, включить его в список мест, которые "обязательно" (при всей относительности этого слова, которое я очень не люблю применительно к туризму) надо посетить в Великом Новгороде, я не могу...

< --------------- Перынский скит --------------- >

А вот другое место, расположенное совсем недалеко от Юрьева монастыря и тоже "у воды", оказалось очень приятным. Там, на холмистом берегу Волхова, когда-то находилось языческое святилище, посвящённое славянскому богу огня - громовержцу Перуну. Любопытно, что появилось оно в 980 году по указу князя Владимира, когда он сам ещё был язычником (это через 8 лет он "прозреет" и начнёт "огнём и мечом" обращать всех в "единственную истинную веру").

После того как Владимир обратился в христианство, а Новгород был крещён, на месте языческого капища построили деревянную церковь Рождества Богородицы, вокруг которой впоследствии появился Перынский монастырь, разорённый в 1611 году шведами и окончательно упразднённый Екатериной II в середине 18 века. А в 1828 году на его месте был основан скит при Свято-Юрьевом монастыре, тоже названный Перынским (его полное имя - Перынский Рождества Богородицы мужской скит).

Место здесь очень живописное, а для любителей природы - так и вовсе. Недаром в советское время тут устроили турбазу.

До наших дней дошла древняя церковь Рождества Богородицы, сооружённая в 1220-х годах (она отреставрирована в своём изначальном виде), которая считается одним из самых маленьких домонгольских храмов на Руси. Но это только добавляет ей обаяния

Особого декора церковь не имеет. Но этого ей и не требуется: она уже сама по себе - один большой изысканный декор

Вообще скит (сегодня он снова действующий) очень уютный, он не подавляет своей "религиозностью", а, напротив, способствует единению с Всесоздателем - таким и должен быть настоящий "Божий дом", независимо от того, имеет он над собой крышу, или нет.

Святой источник в небольшом отдалении:

< --------------- Михайло-Клопский монастырь --------------- >

Мы побывали в ещё одном монастыре, расположенном южнее Новгорода - Михайло-Клопском. Честно говоря, он оказался единственным местом в этой поездке, про которое я, положа руку на сердце, могу сказать, что без него можно было бы вполне обойтись. Хотя сейчас, смотря на свои же фотографии, я думаю уже немного по-другому.

Когда и кем был основан Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь, неизвестно. Впервые он упоминается в 1408 году, когда в него пришёл из Москвы в одном рубище юродивый старец Михаил Клопский, проживший здесь 44 года. Во второй половине 16 века, при Иване Грозном, в монастыре были сооружены Троицкий собор и трапезная церковь Николая Чудотворца, а в 19 столетии обитель обнесли каменной оградой с башнями, возвели трёхъярусную колокольню, построили новые кельи, конюшню и ветряную мельницу, разбили сад.

К сожалению, практически ничего из этого не сохранилось до наших дней. В годы Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал и до сих пор фактически представляет собой груду развалин. Сейчас его начинают восстанавливать, но работы ведутся очень неспешно, малыми силами и пока только применительно к собору, где уже начали проходить службы. Так что если вы хотите оказаться в старинной обители в полном одиночестве (не считая служителя в каменной сторожке на входе на монастырскую территорию, где вы можете при желании купить свечи или заказать службы) - приезжайте в Михайло-Клопский монастырь:)

Мы подъехали к монастырю утром, когда над водой кое-где ещё висели остатки тумана, через которые пробивалось утреннее солнце. В запустении находится не только монастырь - даже его окрестности напоминают какой-то затерянный мир: здесь нет людей, нет жилья, вокруг лишь равнины, поля, редкие перелески - и много воды: обитель окружают речки Веряжка, Вдова и безымянные протоки и ручьи, в которых водятся утки и цапли. Определённая атмосфера в этом, конечно есть - но именно что "определённая".

В архитектуре Троицкого собора, даже в том виде, в котором он сегодня находится, чувствуется былое величие, на его стенах сохранился красивый декор.

Внутри собора частично уцелели его росписи - пусть не слишком древние, но зато "родные", не переписанные в последующие столетия, как это произошло в Юрьевом монастыре. И опять же - здесь вы будете совершенно одни

Макет Троицкого собора, каким он был когда-то и каким, можно не сомневаться, станет в будущем. Вопрос только в сроках...

* * * * * * * * * *

В завершение рассказа об историческом наследии в ближних окрестностях Великого Новгорода а покажу ещё 3 древние интересные церкви. Во-первых, это старинная церковь Благовещения в Аркажах, построенная в 1179 году по случаю (как считается) 10-летия победы новгородцев над суздальским войском. Во время войны её интерьеры пострадали, но сам храм уцелел, так что сегодня мы видим перед собой практически оригинал 12 века:

..........

К сожалению, в состоянии глубокой реставрации была не менее старинная церковь Петра и Павла на Синичьей горе, расположенная на Петровском кладбище на южном выезде из Новогорода. Зато другую "кладбищенскую" церковь - Рождества Христова на Красном поле - увидеть удалось. Этот храм более поздний (1381-1382 годов), но не менее красивый, а умиротворяющая атмосфера кладбища придаёт ему особую прелесть - создаётся впечатление, что всё выглядит так же, как это было много столетий назад. Тем более что церковь практически полностью сохранила свой первоначальный облик (намного более позднюю входную пристройку мы сделаем вид, что не заметим):

В церкви сохранились и оригинальные фрески 14 столетия, но сегодня увидеть из нельзя: с февраля 2018 храм, работавший в режиме музея, закрыт.

..........

И очень сильное впечатление произвёл "храмовый комплекс" на Мячине, состоящий из двух не действующих ныне церквей: Уверения Фомы и Иоанна Милостивого. Первая, лишившаяся барабана и купола, выглядит не очень интересно, а вот вторая...

Начну с того, что дорога сюда ведёт ужасная (слава богу, что короткая), и за те несколько минут, что мы ехали сюда, я проклял (прости, господи!) всё на свете и 1000 раз пожалел, что решил сюда "зарулить". Ещё слава богу, что не было возможности развернуться, а то бредовая мысль бросить всё на полпути уже, каюсь, приходила мне в голову. Не улучшил ситуацию и первый взгляд, когда мы, наконец-то, выбрались из узкого деревенского переулка на "свет божий" - на большую зелёную поляну, окружённую деревьями и кустами, где стояли два красно-коричневых храма. Но когда мы пригляделись...

... Это место оказалось просто волшебным, мы "зависли" здесь дольше, чем возле какой-либо другой новгородской церкви. Конечно, главная заслуга принадлежит храму Иоанна Милостивого на Мячине с великолепной двухпролётной звонницей в "псковском" стиле.

Когда-то церковь входила в состав Воскресенского женского монастыря - в камне её построили в 1422 на месте прежней надвратной деревянной (звонница, как и восьмискатная кровля с небольшой главкой, появились уже позднее).

Просто потрясающей красоты декор! И чем больше присматриваешься, тем больше интересных деталей обнаруживается.

Храм сложен из типовой для этих мест смеси камня, кирпича и красного ракушечника, в котором сами ракушки видны в изобилии, что называется, невооружённым глазом:

Церковь Уверения Фомы, сооружённая в 1463 году, если не считать "усечения" её "головы" (купол вместе с кровлей обрушились в 1960 году; вместо него временно(?) был установлен проволочный каркас), сохранилась очень хорошо для своего возраста. А уж со стороны апсиды, местами заросшей молодой порослью, и вовсе смотрится очень колоритно.

Кстати, при желании до церквей на Мячине можно легко добраться и без машины: до них от Монумента Победы пешего хода - меньше полутора километров. А по пути можно заодно посмотреть Троицкую церковь на Редятине улице и Белую башню.#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: