Дмитров - город соборов и лягушек - Московская область (Россия)

Дмитров встретил не очень ласковой погодой, но, во-первых, "в реале" даже она была лучше, чем на фото, где всё выглядит мрачнее, а облака - темнее (по крайней мере, дождя они точно не сулили), во-вторых, она оказалась единственным пасмурным "пятном" этого путешествия, а в-третьих, во второй половине нашей прогулки небеса смилостивились, и мы увидели "северное" (относительно Москвы) дмитровское солнце.

Хотя, если совсем честно, при всей моей любви к "солнечной натуре" погода в этой поездке волновала меня меньше обычного: вырваться, наконец, на свободу, "на оперативный простор", из кошмара последних месяцев - сравниться с этим ничто другое уже не могло просто по определению...Дмитров - один из "братьев" Москвы по отцу, поскольку основателем его (как и Костромы, Переславля-Залесского и Юрьев-Польского) был всем известный Князь-Загребущие Руки, тот самый, что воинственно выехал в одиночку в полной боевой выкладке к Моссовету, аки Дон Кихот к злобным мельницам, да в последний момент испугался собственной смелости и ... окаменел. Точнее, в соответствии со своим статусом, забронзовел - всё ж не какая-то Лотова жена, а целый князь

Правда, в отличие от Москвы, которую, исторической справедливости ради отметим, Юрий Долгорукий - а речь, как все уже поняли, идёт именно о нём - не "основывал" (поскольку по праву сильного просто прибрал к рукам селение, существовавшее к тому времени уже добрую сотню лет), Дмитров суздальский князь (Великим киевским он тогда ещё не был) действительно заложил, и дата этого события - опять же, в отличие от условной московской - известна весьма точно: 1154 год. Дело в том, что в это время Долгорукий участвовал в полюдье, как тогда назывался объезд подвластных князю земель с целью сбора дани, в котором его сопровождала вторая супруга, бывшая на сносях. И вот, на болотистых берегах реки Яхромы она родила сына, названного Всеволодом (мы знаем его, как Всеволод Большое Гнездо), а крещённого именем Дмитрий. Разумеется, дабы дать наследнику окрепнуть, Долгорукий на время прервал полюдье, а чтобы не скучать самому и занять делом свою дружину (ведь любой командир знает главный армейский закон: солдат должен быть всегда занят - во избежание, так сказать...), решил основать неподалёку крепость и назвать будущий город в честь новорождённого сына - Дмитровым.

Здешний памятник Длинно... простите, Долгорукому, поставленный сравнительно недавно (в 2001 году; кстати, автором его был скульптор Вадим Церковников, который восстановил и после долгих лет вернул народу монумент "Рабочий и Колхозница") возле несохранившихся ворот, ведших в ту самую крепость, которую мы сегодня называем Дмитровским Кремлём, намного реалистичнее московского. Он лишён парадности, монументальности и помпезности: князь изображён в реальный человеческий рост, пешим, в "повседневном" одеянии (в нынешних войсках это назвали бы полевой формой), без доспехов, но с мечом на боку - вполне возможно, что в походе, да на людях, Долгорукий так и выглядел, ведь меч - не только оружие, но и символ власти. Выражение его лица твердо и решительно, но всё же это лицо обычного человека, а не сказочного былинного богатыря, выехавшего к Моссовету, человека, обременённого заботами и ответственностью и даже слегка уставшего от такой "ноши".

За памятником видны земляные валы, разъединённые проёмом, служащим одним из проходов внутрь Кремля - это аутентичные (то есть самые настоящие, "родные") остатки крепостного вала 12 века. Сохранились так хорошо они потому, что внутри них находилась "арматура" - двухрядный каркас из толстых дубовых брёвен, заполненный большими камнями. Со временем дерево сгнило, и валы слегка приспустились (когда-то они достигали высоты в 10-15 метров), но всё же почти не оплыли и в целом сохранили свой вид.

Вот, кстати, памятная "табличка" на камне - что валы являются историческим памятником и охраняются государством :

По кромке вала шла крепостная деревянная стена с 10 башнями, две из которых были проездными (третий проход в Кремль, как раз тот, возле которого стоит памятник Юрию Долгорукому, появился лишь во второй половине 19 века, когда укреплений уже не было). Стены несколько раз сгорали и отстраивались заново, но после того, как их в очередной раз сожгли в 1610 году польские войска, руководимые Яном Сапегой, уже не восстанавливались. Зато в начале 21 века были восстановлены северо-западные Никольские ворота, правда, их судьба тоже оказалась нелёгкой: за столь короткое время они горели дважды, и сегодня мы видим уже "3-ю версию", дай бог, чтоб её хватило на как можно дольше...

..........

Прежде чем войти на территорию Кремля, давайте поднимемся на вал - всё ж-таки сооружение 800-летней давности, дошедшее до нас без реставраций и реконструкций - где и когда ещё такое бывает?! Конечно, будь эта поездка просто поездкой в Дмитров, я б не упустил возможности честно обойти их по всему периметру, не такому уж и большому, кстати - около 950 метров, но в этот день впереди нас ждало ещё много чего, не считая самой дороги, так что в очередной раз пришлось вспомнить афоризм моего собственного "производства", который я не раз поминал в разных рассказах - что путешествие - это искусство возможного, а потому удовлетворимся локальными видам из одного места: на первой фотографии - Успенский собор, сердце Кремля, к которому мы сейчас, спустившись, и направимся, на второй - сам вал в его визуальной протяжённости, а на третьей - огромная площадь, примыкающая к Кремлю с юго-запада:

Площадь эта, ныне Советская, а когда-то, до 1917 года, Верхняя Торговая - очень древняя. Она появилась в том же 12 столетии, когда рядом с крепостью, как это обычно и бывало, начали строиться посады, но, к сожалению, никаких следов давних времён, пусть даже и не столь древних, на ней не сохранилось, а недавно она была капитально реконструирована (после чего на ней и появились фонтаны). Старейшее сооружение здесь - Дом купца Петра Суходаева конца 19 века, в котором когда-то размещались трактир и гостиничные номера, а нынче - Администрация Дмитровского района. Интереса у меня он не вызвал, а потому я его специально не снимал, но он виден на заднем плане двух фотографий (довольно типовое для провинциального города жёлтое двухэтажное здание) позади сохранившегося памятника "вождю мирового пролетариата", стоящего напротив, хоть и на значительном удалении, Юрия Долгорукого и хмуро взирающего на нового фаворита.

* * * * * * * * * *

Издревле не только стены, но и все другие постройки внутри крепости-Кремля возводились из дерева, а потому, естественно, не сохранились. Единственным каменным сооружением был собор, освящённый в честь Успения Богородицы - вот он-то и дошёл до наших дней и, соответственно, сегодня является старейшим строением Дмитрова. К нему мы сейчас, спустившись с вала, и направимся.

Тот облик собора, который открывается нам отсюда, с юга - результат многих реконструкций. На "переднем плане" высится колокольня, сооружённая в самом конце 18 века в абсолютно типичном для того времени стиле, а потому ничем особо не примечательная. Тёмные купола яйцеобразной формы по бокам фасада самого собора венчают два придела, пристроенных в первой половине 19 века, что любопытно - в псевдоготическом стиле. Вот, к примеру, первый (по хронологии) из них, Покровский - обратите внимание на форму окошек:

Вот так (для полноты картины) выглядит весь северный фасад собора вкупе с колокольней:

В итоге получилось так, что собор, который был возведён в самом начале 16 столетия, с трёх сторон оказался окружённым новоделами, и увидеть его первозданный облик можно только с востока, там, где находится алтарная часть с тремя выступающими апсидами:

И отчасти - со стороны крыльца, упирающегося в пристроенную, напомню, намного позднее колокольню, рядом с которой совсем недавно установили памятник Серафиму Звездинскому, бывшему в 1920-30-х годах дмитровским епископом, которого большевики трижды арестовывали, сослали в Казахстан и в конце концов расстреляли.

..........

Архитектор Успенского собора неизвестен до сих пор. Учёные видят в его ренессансных деталях "итальянскую руку" и "подозревают" в авторстве известного архитектора Алевиза Нового, построившего Архангельский собор московского Кремля, а также храмы Александровской слободы и великолепный собор Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре Москвы, к сожалению, изрядно испоганенный недавней фанатичной реставрацией. Но формальных подтверждений тому не существует, во всяком случае - пока.

На фасаде собора вызывают особый интерес два керамических барельефа (некоторые называют их изразцовыми иконами), политых жёлто-зелёной глазурью, с изображением сцены Распятия. Они датируются 16 столетием, но здесь, на Дмитровском соборе, появились лишь в 18 веке, будучи, предположительно, привезёнными сюда из Борисоглебского собора в Старице, расположенной недалеко от Твери.

Они, как видите, практически идентичны между собой. А вот третий барельеф-икона отличается принципиально: он изображает Георгия Победоносца и имеет круглую форму диаметром 3 метра. Сначала барельеф также находился на внешней части фасада, но после того как был построен один из боковых приделов, оказался внутри него, слева от иконостаса, и в таких "тепличных условиях" прекрасно сохранился. Мне удалось увидеть его, но, хотя служба уже закончилась, рядом с алтарём шла исповедь, и сфотографировать его не получилось, поэтому я прилагаю фото, взятое, как сейчас модно говорить, из открытого источника:

А вот совсем уже современное (его ещё нет даже на карте Яндекса) мозаичное изображение того же Георгия Победоносца можно увидеть в нижней части колокольни и обфотографировать его сколь угодно раз:

А это глубоко второстепенный, но очень антуражный уголок у подножия одной из стен собора:

Со стороны западного фасада Успенского собора установлен памятник Кириллу и Мефодию, созданный московским скульптором Александром Рукавишниковым, автором огромного числа работ в России и за рубежом. Он, в частности, изготовил памятники Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище и Юрию Никулину - как на Новодевичьем кладбище, так и у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростроповичу и Муслиму Магомаеву, Сергею Михалкову и Льву Дурову, Льву Яшину и Константину Бескову, лётчику Нестерову в Нижнем Новгороде и композитору Рахманинову в Новгороде Великом, Дмитрию Донскому у сохранившегося фрагмента крепостной стены Коломенского кремля - его, несомненно, видели все посетители этого прекрасного города... (полный перечень его творений можно увидеть на https://ru.wikipedia.org/wiki/Рукавишников,_Александр_Иулианович). Скульптура никогда не была "темой моего романа", я никогда не разбирался в ней и почти никогда не включал в свои "путевые листы", и имя А. Рукавишникова узнал только при подготовке к этой поездке, но его скульптуры мне понравились, насколько о них вообще может судить дилетант вроде меня. Понравились, прежде всего, проработкой деталей, черт лица и их "человечностью", его персонажи - сама жизнь в контексте своей эпохи. Таковым был и памятник Кириллу и Мефодию (а позднее мы ещё не раз увидим работы Рукавишникова - как в том же Дмитрове, так и в Угличе).

..........

Кроме собора на территории Дмитровского Кремля расположен комплекс административно-хозяйственных зданий первой половины 19 века: присутственные места (где в провинциальных российских городах заседали органы местного управления), дворянское собрание, церковно-приходская школа, конюшня, тюрьма. Обычному туристу они мало интересны, поскольку представляют собой совершенно невзрачные двухэтажные дома, на которых и глазу не за что зацепиться: коробки и коробки. Однако именно благодаря тюрьме в Дмитрове появилась настоящая архитектурная жемчужина. Дело в том, что серьёзных преступников в городе не водилось, режим содержания был относительно мягким и по воскресеньям заключённых водили на службу в собор. По сему поводу горожане не раз высказывали недовольство, и всё кончилось тем, что в 1898 году некая Елизавета Лямина, вдова владельца мануфактуры в Яхроме, построила на свои средства - с условием, что храм будет посвящён её небесной покровительнице святой праведной Елизавете (Елисавете) - тюремную церковь в псевдорусском стиле, изобилующую богатым и изящным декором. Церковь пережила большевиков и сохранилась до нашего времени, ныне является действующей и продолжает радовать глаз своим затейливым обликом. Говорят, что потомки Е. Ляминой, живущие в Париже, приезжают в Дмитров, чтобы посетить храм, связанный с историей своей семьи.

Фрагмент нижней части с крыльцом:

Любопытно, что на окнах церкви - решётки (храм-то тюремный!), но не обычные "а-ля небо в клеточку", а декоративные, фигурные, которые и решётками-то назвать язык с трудом поворачивается...

Елизаветинская церковь стала последним сооружением на территории Дмитровского Кремля, завершив тем самым формирование его нынешнего архитектурного ансамбля. А предпоследним было здание женской гимназии, сооружённое в 1876 и реконструированное в начале 20 века (сегодня, кстати, внутри тоже школа-гимназия, но уже без половых ограничений):

А с высоты, как принято говорить, птичьего полёта, Кремль выглядит так:

* * * * * * * * * *

Мы выходим из Кремля через северо-восточный проём между валами, где когда-то находились Егорьевские проездные ворота в одноимённой крепостной башне (вторыми, как я уже говорил, были Никольские, восстановленные "по мотивам" в наше время), и оказываемся на пешеходной Кропоткинской, ранее Дворянской, улице. Сегодня на ней можно увидеть скульптуры, установленные в 2004 году по случаю 850-летия основания города, изображающие жизнь разных сословий и социальных групп Дмитрова 19 столетия. Вот, к примеру, "дворяне":

Мужчину в высоком цилиндре так и хочется назвать Пушкиным, но это, конечно, не так. Во-первых, "наше всё" в Дмитрове никогда не был и вообще не имел к нему никакого отношения. А во-вторых, если кавалер - Пушкин, то дама - просто по "закону жанра" - Наталия Гончарова. А это совершенно не соответствует высоте их скульптур: Пушкин обладал чрезвычайно низким даже для того времени ростом - всего 1.61 метра, а Наталия Николаевна была выше его более, чем на 10 сантиметров. Так что "дворяне", несмотря на желание узреть в них какую-то романтику - просто некий обобщённый образ...

А вот купеческая чета: муж, собравшийся по делам в дорогу ("в командировку" по-нашему) и вышедшая проводить его супруга:

Наверное, самый романтический образ среди прочих скульптур (одни птички-невелички на плече и широком отложном воротнике чего стоят!) - молоденькая учительница, этакая "тургеневская барышня" (не хочется верить, что в будущем она станет какой-нибудь Верой Засулич), идущая на занятия в гимназию - поскольку обращена лицом в направлении Кремля, где как раз та самая гимназия (помните, я писал о ней парой абзацев выше) и расположена. В её руке - логарифмическая линейка, которая, как известно, уже существовала во второй половине 19 века. Линейка вытерта до блеска - видимо, по местным поверьям удачу, если потереть, приносит именно она, а не женская грудь, как во многих других, более фривольных городах

Богомолец (паломник) - ну, тут всё понятно, он уже посетил собор (поскольку стоит спиной к Кремлю, а значит, вышел из него) и отправляется дальше, скорее всего, в Лавру, в Сергиев Посад. А может, уже побывав везде, где хотел, удовлетворённо возвращается домой, в родную деревню.

А эта девушка-мещанка идёт с рынка, изрядно закупившись продуктами, но кто она - служанка в дворянской семье или просто молодая супруга явно не слишком богатого человека - не очень понятно. Судя по потёртостям, любимая "фишка" этой скульптуры у горожан - не сама дама, а кот у её ног:

..........

Есаул казачьего Забайкальского войска, историк, переводчик и географ, исследователь Маньчжурии и Восточной Сибири, член Императорского Русского географического общества... Он доказал существование ледникового периода в Сибири, ввёл термин "вечная мерзлота", предсказал существование Земли Франца-Иосифа, когда она ещё не была открыта, описал полярное сияние над озером Байкал, обнаружил и исследовал не известные ранее хребты, озёра и вулканы... Керенский предлагал ему стать членом правительства, а "батька" Махно приезжал просить совета... Он имел "охранную грамоту", подписанную самим Лениным, и возможность жить в Кремле ("настоящем", Московском), но предпочёл не зависеть от властей и "в поте лица добывать хлеб свой"...

И всё это - князь Пётр Алексеевич Кропоткин. Известный многим из нас просто как "анархист".

Как многого мы порой не знаем об известных и даже знаменитых людях, знакомых нам (если кто не согласен с этим обобщением, я готов легко и без лишних споров заменить "мы" на "я") лишь с какой-то одной стороны! Я помню, как в 2001 году, когда обстоятельства моей жизни заставили меня с головой углубиться в эзотерику (тогда ничего другого я не читал несколько лет), я был удивлён, что Конан Дойл - это не только Шерлок Холмс и профессор Челленджер, а ещё и мистическая "Страна туманов", а двухтомную "Историю спиритизма" сэр Артур и вовсе считал главным итогом своей писательской деятельности... Что "белый и пушистый" Михаил Пришвин, известный ещё с начальных классов, как "певец русской природы", всерьёз интересовался эзотерикой, верил в Бога и перерождение душ и даже писал об этом... О том, что Салтыков-Щедрин был не только нудноватым (как казалось в школе, когда его "проходили") писателем-сатириком, но и вполне серьёзным государственным деятелем, занимая посты Рязанского и Тверского вице-губернатора... О своём "открытии" личности Тургенева я несколько раз писал, в частности, в предыдущем, "тверском" рассказе, и в очередной раз повторяться уже не буду.

Примерно так же, однобоко и поверхностно, "видел" я и П.А. Кропоткина. По большому счёту, долгое время его фамилия и слово "анархист" у многих (прошу прощения за очередное обобщение, но уверен, что не погрешу против истины) были практически синонимами, в свою очередь, не так далеко ушедшими от понятия "террорист" (в том, "революционном" понимании). И когда сейчас, в преддверии посещения Дмитрова я почитал о нём повнимательнее (честно говоря, даже банальной статьи в "Википедии" хватило для полного обвала всех стереотипов), я увидел, как ошибался ранее.

А при чём тут Дмитров? А потому что здешняя Кропоткинская улица получила своё название не просто так. В 1918 году Кропоткин, устав менять съёмные квартиры в Москве (а ведь напомню, ему предлагали поселиться в самом Кремле, получать кремлёвский паёк и жить припеваючи, насколько того позволяло бы здоровье), переехал с женой в Дмитров, где (далее цитирую ту же "Википедии") "друг Льва Толстого, граф М. А. Олсуфьев, прежде уездный предводитель дворянства, продал ему за символическую плату пустующий дом на бывшей Дворянской улице", в котором он спустя два с половиной года и скончался. Этот дом, расположенный в самом начале нынешней улицы, названной в честь "великого анархиста", сохранился, и сегодня в нём расположен музей Кропоткина. А у входа в него - скульптура Петра Алексеевича, сидящего на лавочке, работы того же А. Рукавишникова. К дому мы подходить не стали (напомню, путешествие - искусство возможного), но я благодарен этой поездке уже за то, что мой взгляд ещё на одного великого - без всякого преувеличения - человека поменялся и расширился. И если зимой мы вновь приедем в Дмитров - есть такая мысль посмотреть на подсветку собора, окружённого заснеженными валами - мы обязательно подойдём к бронзовому старичку, скромно (несмотря на то, что его знала вся Европа) сидящему на обычной деревенской лавочке провинциального городка...

* * * * * * * * * *

Второй серьёзной достопримечательностью Дмитрова является Борисоглебский монастырь. В него мы сейчас и направимся, благо ходу до него от "околокремлёвских" скульптур - не более 10 минут, если идти по кратчайшему пути, по улице Лиры Никольской. Улица это совершенно провинциальная, с деревянными домами по обе стороны, правда, на каждый старенький дом приходится пара современных. Вот один из "стареньких", колоритных:

Здесь же находится небольшой отель "Четыре короны", который бы не стоил упоминания, если бы не его название. Дело в том, что эти 4 короны составляют основу дмитровского герба и напоминают о так называемом княжеском съезде, проходившем здесь в 1301 году. На нём присутствовали князья Москвы, Переяславля (так изначально именовался Переславль-Залесский, Владимира и Твери (последнюю представлял Великий князь Михаил Ярославич, о котором я много и с удовольствием писал в недавнем рассказе про Тверь). Само по себе это мероприятие знаменательным не стало, основных проблем не решило, но, тем не менее, в 1781 году, когда Дмитров получил статус уездного города, а императрица Екатерина II своим Высочайшим указом утвердила его герб, других знаковых событий в длинной истории города, видимо, не вспомнилось.

Рядом с монастырём, не перед самим входом, а возле ближайшей к Кремлю глухой стены, стоит очень интересный памятник, посвящённый Борису и Глебу (напомню, что монастырь - Борисоглебский). Он уникален тем, что считается первым в России монументом, на одном пьедестале которого расположены две конные фигуры.

Автором памятника является скульптор А. Рукавишников, которого я уже упоминал (Кирилл и Мефодий около Успенского собора, П. А. Кропоткин возле собственного дома-музея), а потому - похоже, это "фирменный стиль" скульптора - и лица, и вообще все детали хорошо проработаны и очень выразительны. Ну, действительно, как живые - и кони, и всадники (для контраста вспомните несуразного наездника перед Историческим музеем в Москве).

Вход в монастырь находится чуть дальше, с Большевистской улицы. Соседство это, видимо, посчитали столь курьёзным (посудите сами: Борисоглебский монастырь на Большевистской улице - сюр настоящий!), что адрес монастырю дали по идущей в другом направлении и даже в некотором отдалении улице Минина. Но заходить, повторюсь, надо именно с Большевистской, на которую выходит Никольская церковь со Святыми воротами, построенные в конце 17 столетия: сначала - ворота, а спустя 15 лет над ними - и церковь. Тогда же вокруг монастыря появилась ограда с 4-мя угловыми башенками.

Доподлинно так и не известно, когда монастырь был основан, а впервые он упоминается в 1472 году в завещании последнего Дмитровского князя Юрия Васильевича. В середине 16 века был воздвигнут великолепный каменный Борисоглебский собор, который "в общем и целом" - с незначительными изменениями - сохранился до нашего времени. Уже от Святых ворот открывается прекрасный вид на него ("историзм" которого, конечно, портит намного более поздняя колокольня):

А так монастырский ансамбль вместе с построенной уже в наше время часовней Святого Духа выглядит с немного другого ракурса:

И со стороны апсиды - наиболее аутентичный вид, колокольня ушла далеко на задний план и почти не высовывается в кадр:

Часовня красивая, хоть и новодельная, в "новорусском" стиле:

Тоже абсолютно современная, но симпатичная хозяйственная постройка, расположенная за пределами доступной для посещения территории:

Святой источник, воду из которого надо подкачивать специальным рычагом:

"Свято место пусто не бывает" - приходят за водой местные: с бутылями, флягами...

Внутри собора я сделал несколько снимков - для самого общего представления:

* * * * * * * * * *

Мы возвращаемся той же дорогой и снова проходим через Кремль, который с этой стороны выглядит немного по-другому (точнее, говоря Кремль, подразумеваем Успенский собор, поскольку ничего другого со стороны за валами просто не видно):

Я и тут не смог отказать себе в удовольствии взобраться на древний вал:

Территория Дмитровского Кремля всё же очень маленькая, и впереди, за собором, уже показались новодельные Никольские ворота. А что, по-моему, они очень здорово встали в проём между валами, как родные

Перед ними (не выходя из Кремля) находится живописный уголок: деревянный домик (Музейная гостиная) на берегу небольшого прудика, через который где-то поблизости (подходить мы уж не стали) переброшен декоративный "свадебный" мостик с опорами в виде перевёрнутых подков. А чуть подальше - тоже "свадебное" "изобретение" - "былинный" камень, о который конь Долгорукого якобы сломал подкову. Оная, разломанная для правдоподобия пополам, тут же заботливо прикреплена к камню. Ничего подобного в летописях, естественно, не упоминается, но в наше время разве можно обойтись без "городских легенд"?!

* * * * * * * * * *

Заканчивая рассказ о Дмитрове, я не могу не показать 2 очень интересных современных фонтана, которые находятся недалеко от Кремля, но уже в совершенно современной части города. И созданы они - догадайтесь с одного раза! - всё тем же А. Рукавишниковым.

Первый фонтан, игриво-сказочный, называется "Ожидание" (другое, неформальное название - "Царевна-лягушка"). Внутри круглого бассейна с водой автор установил 4 лягушачьих скульптуры в разных позах и с разными выражениями ... ну, не лиц, наверное, всё же, а морд - они ж ещё не превратились в царевен, да и вообще не факт, что превратятся, исходя из общего замысла композиции. Все лягушки олицетворяют главную героиню известной сказки, но находятся как бы на разных стадиях ожидания принца (отсюда и название фонтана).

А. Рукавишников, как я уже писал, да и вы, наверное, уже подметили - мастер деталей, в частности, проработки черт лица (а в данном случае - простите, морд), много говорящих о его персонажах. Смотрите и решайте ("единственно правильного" ответа тут, думаю, нет и быть не может), что именно скульптор "вложил" в каждую из потенциальных "царевен" своего фонтана:

А тут, как мне кажется, всё очевидно: "уж старость близится, а принца-то всё нет...", подумала лягушка и в сердцах сломала пойманную когда-то, возможно, ещё на заре своей молодости, стрелу. "Эх, опять обманул, говорила мне мама, что все мужики одинаковые..."

https://youtu.be/yHdeoLKryIg

Вообще лягушки для Дмитрова - существа очень символические, ведь основан он был не на холме, а в низине, на заболоченной местности, и квакушки жили здесь задолго до того, как на землю будущего города шагнула нога человека. Поэтому не удивительно, что среди прочих музеев в Дмитрове есть Музей лягушки, который находится в самом центре, рядом с Кремлём - на Кропоткинской улице.

..........

Второй фонтан расположен практически напротив "лягушачьего", через дорогу. Называется он "Лилии", хотя почему-то иногда его называют "Пробуждение Ктулху". Правда, к морскому чудищу из рассказа Говарда Лавкрафта он не имеет никакого отношения (если, конечно, не покурить много "правильной" травы), а вот к лилиям - самое прямое. За основу А. Рукавишников взял работу своего отца, тоже скульптора, и увеличил её во много раз.

Но скульптура же предназначалась Дмитрову! А потому Рукавишников "соблюл традицию" и облепил свои бронзовые растения маленькими лягушатами (пишут, что их там аж 140 штук!), которых можно заметить только с очень близкого расстояния:

Фонтан, кстати, является цветомузыкальным, но увидеть его таковым нам, естественно, не удалось.

..........

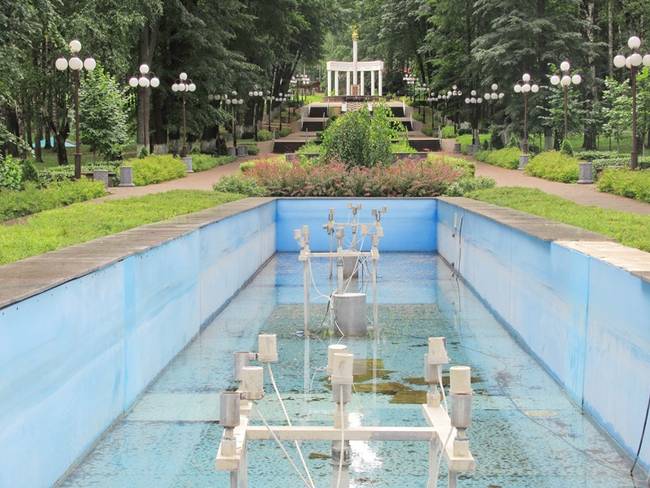

На южной окраине Дмитрова находится парк с красивым названием "Берёзовая роща", созданный ещё при социализме и кардинально реконструированный в 2007 году. На фотографиях очень живописно смотрелся вытянутый в длинную прямую линию каскад фантанов, и мы, подъезжая к городу, сделали небольшую остановку у входа в парк. К сожалению, фонтаны не работали, и того впечатления, на которое мы рассчитывали, мы не получили, хотя благоутройство самой территории заслуживает твёрдого "зачёта":

Не работали ли фонтаны именно в это утро, или они ушли на "глубокий карантин" и не вернулись из него - мы так и не поняли. За вторую версию говорил не совсем рабочий вид (на наш взгляд) одного из бассейна каскада, хотя ... кто его знает...

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: