Москва. По дороге в гости к дирижеру Большого театра. Часть первая

На глаза попалась экскурсия "В гостях у дирижера Большого театра" и, конечно же, мне захотелось побывать. После всяких самоизоляций наверстываю упущенное: хожу в театры, на выставки в музеи и на экскурсии.

Время сбора в 10.15 у фонтана Большого театра.

Как всегда приехала заранее из своего дальнего "зарубежья" - самого южного Подмосковья - не люблю опаздывать. Было время походить и пофотографировать Театральную площадь с его чУдными театрами и все, что попадалось на пути.

.

Несмотря на утренний час на Театральной площади у Большого театра есть народ, кто просто сидит на лавочках, кто-то фотографируется.

Большой театр не всегда был таким. Историю его принято вести с марта 1776 года. Именно в это время губернский прокурор Петр Урусов получил разрешение от Екатерины Второй на создание частного театра, который и стал называться Петровским: он выходил на улицу Петровка ( а не из-за того, что основателя звали Петр) и стоял на правом берегу речки Неглинной. 1805 год - первое здание театра сгорело. Если вспоминать всю историю театра, то она будет очень длинной. С четвертого раза здание стало таким, каким мы его видим сейчас.

А на Театральной площади есть еще два замечательных театра.

Это Малый театр, у которого в этом году идет юбилейный 265 сезон, и мы сегодня вечером идем смотреть замечательный спектакль. Название пока не скажу (всему свое время), но у нас очень хорошие места - первая ложа, что рукой подать до сцены. И должны получиться отличные фотографии, когда артисты выйдут на поклон. Фотографировать во время спектакля не разрешается.

Александра Николаевича Островского (1823-1886), думаю, представлять не надо. "Грозу" все в школе проходили. А в репертуаре Малого ставят много других его пьес, а также других классиков.

Еще один театр на Театральной площади: Российский Академический театр молодежи: РАМТ. В нем не была "100 лет", как говорится.

Пока есть время иду по Петровке мимо ЦУМа, построенного архитектором Клейном Романом Ивановичем, который засветился в моем родном городе и построил усадьбу для купчихи А.В. Мараевой и два храма ( эти творения столичного архитектора уже показывала, когда писала о своем родном городе Серпухове).

Выхожу на Кузнецкий мост, который достоин отдельного внимания. У меня есть еще время и я иду и

смотрю по сторонам.

Что ни дом, то интересная история, о чем я предварительно почитала.

На Кузнецком почти ни души. Москвичи отсыпаются после рабочей недели. Это и побудило совершить вот что.... Обычно я этим не увлекаюсь.

Решила сделать сельфи на фоне банка и показать новую шляпку (ха-ха-ха). Вот до чего довела самоизоляция.

Остановилась на минутку у витрины книжного магазина (они, в смысле книги, притягивают меня как магнит).

Но уже пора на место встречи с гидом.

Как всегда самые любознательные - это женщины, человек 12 собралось и 1 мужчина за компанию с женой.

Маршрут получился интересный. Мы опять пошли на Кузнецкий мост, только в другую стороны, где увидели интересное здание и услышали его интересную историю.

В самом начале Кузнецкого моста находится доходный дом М.В.Сокол. Построен он в 1904 году в стиле венского сецессиона - это направление, возникшее в Вене (представителем является Отто Вагнер). Разновидность модерна. Говорят, что это единственный дом подобного стиля в Москве. Заказчиком дома выступила М.В.Сокол. Архитектором был Машков Иван, но настоящая фамилия его Соколов. Поэтому в красивой майолике зашифрована фамилия владелицы дома и архитектора.

Майолика выполнена в виде сокола, парящего над горами и степями.

Очень красивый дом. В нем жили дирижер Большого театра с 1923 по 1963 годы Ю.Файер ( 1890-1971) и актриса Малого театра Елена Гоголева, которая играла в театре все главные роли.

Кузнецкий мост утром в выходной день немноголюден. Повторюсь, но это так.

Одни любознательные туристы ходят по городу с гидом. Писатель Михаил Пыляев, которого сейчас читаю , так писал в середине 19 века об улице Кузнецкий мост: "Кузнецкий мост теперь самый аристократический пункт Москвы; здесь с утра до вечера снуют пешеходы и экипажи; здесь лучшие иностранные магазины и книжные лавки". Сейчас тоже иностранных названий много.

Подошли к улице Большая Дмитровка, около нее и начинается Кузнецкий мост.

Старинное здание XIX века на углу Большой Дмитровки и улицы Кузнецкий мост, в котором располагается сейчас Московский театр оперетты, принадлежало нескольким поколениям князей. Первый владелец князь Прозоровский младший - зять Суворова А.В. Потом были Щербатовы, Щаховские. А в середине 19 века здание выкупил купец Гаврила Солодовников и пошло-поехало. Театр Солодовникова Г.Г. сменила частная опера Саввы Мамонтова. Потом был Малый государственный оперный театр Совета рабочих депутатов , далее Свободный оперный театр Зимина. В советское время Московская оперетта и сейчас Московский театр оперетты.

На фотографии вид театра со стороны КУзнецкого моста. О театре можно было бы написать большую историю, но мы сворачиваем на Большую Дмитровку и идем к скверу имени Майи Плисецкой - появился недавно такой в столице в 2015 году. Раньше на этом месте был старинный особняк, который снесли.

На Большой Дмитровке много театров. Поэтому неспроста бразильский художник Кобра написал на торце дома граффити-портрет Майи Плисецкой в образе Одетты из Лебединого озера. Работа была приурочена ко дню рождения балерины (ей тогда исполнилось 88 лет). В 2015 году после ее смерти было принято решение назвать в ее честь сквер.

Памятник был открыт в 2016 году. Его автор скульптор Виктор Митрошин с Урала. Он был знаком с балериной и еще при жизни Майи Михайловны выполнял ее скульптурные портреты. Плисецкая изображена в роли Кармен и вызвала неоднозначное мнение общественности. Мне памятник и граффити -портрет понравились. И место расположения тоже - на театральной улице, недалеко от Большого театра, где танцевала балерина, родившаяся в Москве.

А мы идем дальше по Камергерскому переулку.

На пути памятник композитору Сергею Прокофьеву. Рядом музей-квартира в доме, в котором композитор жил с 1947 года по 1953 год.

Когда-то давно была в нем. Он занимает два этажа: третий и четвертый. Мемориальный рояль, фрак и дирижерская палочка напоминают, что Прокофьев был не только композитором, но и дирижером. А еще он любил играть в шахматы и даже в одной игре победил Капабланку (так говорят). А еще в музее есть камерный зал, где можно послушать классическую музыку. Надо будет выбраться как-нибудь.

Камергерский переулок всего 250 метров. Как это мало и как много на нем интересного.

Самая главная интересность, конечно же, МХТ имени Чехова А.П. Что интересно МХАТ имени М.Горького - академический, а имени Чехова такого звания пока не удостоен.

Здесь же Музей МХАТа, который в 1987 году раскололся на два театра: один театр возглавил Олег Ефремов (МХТ имени А.П.Чехова), другой ( что на Тверском бульваре) - Татьяна Доронина (МХАТ имени М.Горького- в нем иногда бываю на интересных дневных спектаклях). Кстати, сейчас МХТ возглавляет Сергей Женовач.

Музей существует с 1923 года.

Вначале он располагался в здании театра, а сейчас в этом здании, что на фотографии, построенном в 1914 году Ф.О.Шехтелем. В музее собраны документы по истории театра, созданного Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, а также документы из их фондов.

Создан был театр в 1898 году и назывался МХТ, с 1919 года стал академическим - МХАТ. Находился он раньше в Каретном ряду, а с 1902 года в Камергерском переулке. Это здание подарил театру меценат Савва Мамонтов. В труппе театра играла Ольга Книппер, ставшая впоследствии Книппер-Чеховой, Всеволод Мейерхольд, у которого в этом году юбилей, и многие другие.

А еще в Камергерском переулке жила писатель Лидия Сейфуллина. Помните роман и фильм, поставленный по ее книге, "Виринея"?

Рядом с этим домом памятник Антону Павловичу Чехову, который приводят в порядок. Нечасто такое увидишь.

Памятник называют грустный Чехов.

Подходим к главной улице столицы по имени Тверская. Через подземный переход выходим к дому, который знаменит своими жильцами.

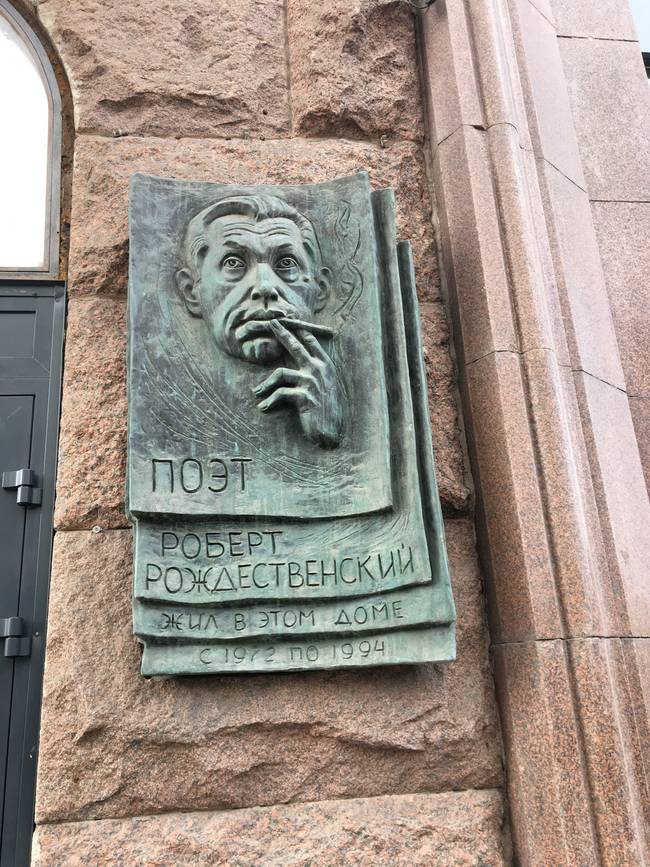

Кто здесь только не жил? Позволю себе выложить парочку фотографий с мемориальными досками.

Их так много...

Через красивую арку выходим на знаменитый Брюсов переулок, названный не в честь поэта Валерия Брюсова, а в честь Якова Брюса - сподвижника Петра Первого и его племянника Александра Брюса, вице-губернатора Москвы, которые здесь имели дом.

О каждом доме на пути, конечно, писать не буду, их слишком много - красивых и не очень зданий с интересными историями.

Остановлюсь на одном.

Невзрачный на вид дом, построенный в стиле конструктивизма.

Но в нем жил Всеволод Мейерхольд и сейчас в нем расположен музей. Пока не была, но имею намерение его посетить. Авангардный режиссер детство провел в Пензе. Кстати, Пенза - интересный городок, в котором когда-то побывала и с удовольствием посмотрела Музей В.Мейерхольда. Там есть симпатичный местный Арбат и Музей одной картины. Но я отвлеклась от Мейерхольда, полное имя которого Карл Казимир Теодор Майергольд. Он родился в семье винодела и был 8 ребенком в семье. Почему-то вспомнилось, что Моцарт был 7 ребенком в семье. По версии Дины Кирнарской (профессора Гнесинки), чем больше детей, тем больше вероятность рождения гениев. Опять отвлеклась не в ту сторону.

Первый спектакль Карл поставил в 18 лет. В 21 год принял православие и сменил имя, под которым и стал знаменит. В 1895 году поступил в Московский университет на юридический факультет, но потом бросил и заболел театром. Его кумиром стал Станиславский. Потом был МХТ, уход из него и создание в Херсоне своего театра. Революцию режиссер принял восторженно, ставил Маяковского "Мистерию-буфф" (социально-бытовая пьеса), декорации к спектаклю писал Малевич.

В 1920 году открылся театр имени Мейерхольда, сокращенно ГосТиМ, примой которого была Зинаида Райх, ставшая женой режиссера ( и не только его, как пишут). Судьба супругов была трагичной. В 1940 году его расстреляли, обвинив в работе на японскую разведку (есть и другая версия его гибели). А Зинаида Райх была убита в этом доме через некоторое время после ареста мужа.

Вдали появилась церковь Воскресения Словущего в Успенском вражке, хотя она находится в Брюсовом переулке. Мы еще подойдем к ней и познакомимся поближе.

А пока на пути памятник Араму Хачатуряну, Дом композиторов и дом, который называют "100 роялей".

В год Армении в России, который был в 2006 году Армения подарила нам памятник композитору, который написал музыку к балетам "Спартак и "Гаяне", а самая знаменитая мелодия "Танец с саблями". Это самое мне знакомое, написал он, конечно, много самой разной музыки.

Дом композиторов был основал в 1963 году и руководил им Тихон Хренников. Сейчас композиторский дом чтит традиции и его двери открыты для всех в двух залах: Большом и Малом. В тот день, когда мы гуляли по Брюсову переулку, можно было послушать Петра Ившина - виртуозного барабанщика, незаменимого на сцене джаза. Причем совершенно бесплатно. Позавидуешь москвичам - белой завистью.

Дом "100 роялей" построен в 1956 году, автор проекта Маркузе Исидор. Кто только не жил в этом доме: Вишневская и Ростропович (сквер и памятник здесь недалече) и многие другие.

А началось все с идеи Исаака Дунаевского о строительстве кооператива "Советский композитор". В состав кооператива вошли Арно Бабаджанян, Дмитрий Кабалевский, Леонид Коган, Оскар Фельцман и другие. Интересно, молодежи что-то говорят эти легендарные имена? В настоящее время большинство жильцов связано с музыкой. И значит не зря его продолжают называть домом "100 роялей".

Неспешно от памятника одному композитору подошли к другому.

Он расположен в небольшом сквере, но сквер показался мне не очень уютным.

Мстислав Ростропович стал играть на фортепиано в 4 года, на виолончели в 8 лет. В 21 год уже преподавал в консерватории. В его руках виолончель звучала просто божественно. Впрочем, его

можно послушать и в записи, что я и делаю, пока пишу сей опус.

.

А вот и храм Воскресения Словущего, построенный в 17 веке и действующий в веке 21. Такое загадочное название... Оно означает, что церковь слывет, прозывается Воскресной. История храма увлекательна и таинственна. Он уцелел в советский период и даже не был закрыт: молитвенные служения в нем продолжались в тяжелые времена, когда другие храмы разрушались. Храм расположен в квартале, где всегда жила творческая интеллигенция и в нем можно было увидеть певца Ивана Козловского, актеров Смоктуновского и Заманского, оперную певицу Надежду Нежданову и дирижера Большого театра Николая Голованова и многих других.

Как говорят, в храме всегда многолюдно из-за мощей Спиридона Тримифунтского, которому многие хотят помолиться. Прочитала, что он помогает обрести веру неверующим и укрепиться сомневающимся. Ему молятся о близких, которые отошли от церкви, особенно о заблудших детях. Не знала об этом. Теперь буду знать.

Мы подошли к конечной цели нашего интересного маршрута - дому, где на 6 этаже жил дирижер Большого театра Николай Голованов. В его квартире из 4 комнат ныне расположен мемориальный музей. В квартире все сохранилось как при его жизни. Только часть икон, которые он коллекционировал, переданы в другие музеи.

Мы увидим как жил русский дирижер Большого театра Николай Семенович Голованов (1891-1953) и познакомимся с его нелегкой судьбой ( его несколько раз изгоняли из Большого, но он возвращался).

Но это будет в следующий раз.

Продолжение следует.#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: