Загадка Углича. - Углич (Россия)

Посетив Нижний Новгород в 2018 году на ноябрьские праздники, для себя я решила, что больше в ноябре я путешествовать не буду, по понятным причинам. А причина была одна – погода, которая в начале ноября никогда не бывает хорошей.

Но, шило в одном месте не сумело меня удержать дома на ноябрьские праздники и в 2019 году.

Я даже не стала искать себе спутника, зная, что все откажутся, решила пойти проторенным путем – взять тур в уже проверенной мною турфирме.

Далеко ехать не хотелось, выбрала однодневный тур Золотого кольца России - Углич-Мышкин, убив сразу двух зайцев, подозревая, что в таких маленьких городках в нелетную погоду целый день делать нечего.

И снова Ярославское шоссе, где по пути нам снова встречается злосчастный подмосковный город Пушкино, где из года в год идет ремонт дороги, который, кажется, никогда не закончится, и который всегда заставляет нас стоять в пробке. Но, о, чудо! не в этот раз, видимо, из-за плохой погоды все решили остаться дома.

Но, прибыв в Углич, который был у нас первым в программе, я поняла, что ошиблась, таких непосед, как я, оказалось достаточно много, такая мерзость, как дождь со снегом, не смогли остановить любителей путешествий.

По одним данным Угличу больше десяти веков, он был основан в незапамятные времена Киевской Руси: по преданию, около 937 года князь Игорь прислал на берега Волги для сбора дани небольшую дружину. Воевода Ян Плескович, родственник княгини Ольги, и выбрал место для укрепленного поселения.

Но, первое летописное упоминание поселения – как «Угличе поле» - относится к 1148 году.

Город несколько раз был дотла сожжен, сначала войсками монголо-татар, затем, в период соперничества Москвы с Тверью, войсками тверского князя Михаила, заново отстраивался и снова - снова горел в пожарах.

Одним из тех, кто восстанавливал Углич был царь Михаил Романов, мать которого, боярыня Ксения Шестова, по одной из версий, родилась и выросла именно в Угличе.

Но наиболее известным событием город прославился тем, что здесь погиб младший сын Ивана Грозного. Об этом позже.

Название получил, по всей вероятности, оттого, что Волга здесь делает угол. Но есть и другие версии: например, название производят от слова "уголь" - на этом месте в древности выжигали уголь; или от слова "уличи" - так называлось одно из славянских племен.

Вот это и есть тот самый угол Волги.

Нас высадили недалеко от Углического кремля, и первой достопримечательностью стал вот такой сказочный домик с кокошником и резными наличниками, как в богатых крестьянских избах.

Это Музей городского быта. Дом, в котором расположен музей, построен в середине 19 века и принадлежал купцу Кашинову. Здесь он открыл Чайную. В 1897 году в этом доме разместилась первая публичная библиотека Углича, история которой связана со следующей легендой:

В Угличе жила очень богатая купчиха Мария Леонтьева, у которой не было детей, и все свое богатство она решила оставить любимой собачке.

Когда в городе была создана библиотека, Мария Леонтьева передала ей все свои книги. После смерти старушки все наследство перешло собачке, а когда она тоже умерла, деньги и все имущество передали в городскую казну, несмотря на возмущение родственников.

В 2004 году в старинном доме был создан Музей городского быта, где можно не только увидеть торговую лавку купца, быт горожанина среднего достатка, но и купить сувениры и попить чаю из самовара с пирожками.

Первые строения на территории Угличского кремля возникли еще в 947 г., в то время цитадель была укреплена деревянными стенами с 11-ю башнями, которые не раз разрушались. Последний раз их восстанавливали в 17 веке, но в 18 веке разобрали.

Сейчас от стен Угличского кремля сохранились лишь остатки рва, через который переброшен Никольский мост, по нему мы и вошли на территорию кремля.

Первой постройкой, которую мы увидели на территории кремля, было здание бывшей городской думы, 1815 г., около которого нас встретил настоящий боярин, который с удовольствием со всеми фотографировался.

В настоящее время в здании размещаются администрация, научная библиотека и фондохранилища музея, проходят временные выставки.

Далее мы направились к церкви Дмитрия «на крови».

По пути к ней нам встретился вот такой музейный экспонат под открытым небом. Это трактор модели СХТЗ-15/30, который выпускался в 1930 г., и в 30-40-е годы был самым распространенным трактором СССР.

К кремлю он не имеет никакого отношения, просто в Угличе нет технических музеев, где можно было установить подобный памятник, поэтому его пристроили в кремле.

Затем мы повстречали Палаты удельных князей, одно из древнейших сохранившихся до наших дней жилых зданий России.

Очень красивое здание, с ажурной кирпичной и деревянной отделкой.

Княжеский дворец Углича впервые появился, скорее всего, в начале 13 века. В деревянных дворцах жили местные князья, бывали Владимир Храбрый, Юрий Звенигородский, Димитрий Шемяка, во время ссылки в 1446 г. находился великий князь Василий Темный.

Но только при Андрее Большом, младшего брата Великого московского князя Ивана III, получившего в управление Угличское княжество, в конце 15 века дворец становится каменным.

Каменных палат в то время не было ни у кого из русских удельных князей, за исключением самого великого князя московского.

После опалы и гибели Андрея Большого в течение 16 века тут жили угличские князья и наместники. В частности, после смерти Ивана Грозного, здесь был поселён его младший сын Дмитрий с матерью и дядьями Нагими.

После гибели царевича в 1601-1605 гг. во дворце жил шведский принц Густав.

Во время разгрома Углича поляками, дворец был сожжен, и только Палаты чудом уцелели.

Многие годы палаты находились в плачевном состоянии, и даже было предложено их снести. Но к счастью, «всем миром» были собраны средства и в конце 19 века здание отреставрировали, было пристроено пышное крыльцо, и затем открыт музей.

В настоящее время в нем открыта экспозиция, посвященная истории Углича и событиям, произошедшим более четырех веков назад.

Вид с крыльца.

Рядом с палатами установлен трехметровый памятник царевичу Дмитрию, открытый в 2015 г., несмотря на то, что в зоне кремля не разрешалось возводить объекты выше полтора метра.

Ну вот мы и пришли к главной достопримечательности кремля Церкви Дмитрия «на крови», место убиения царевича Димитрия Угличского, младшего сына Ивана Грозного от его последней седьмой, незаконной жены Марии Нагой. Церковные правила строго воспрещали православным вступать в брак более трех раз.

Будучи незаконнорождённым, он не мог претендовать на какие-либо царские привилегии.

Дмитрий оставался единственным мужским представителем московской линии дома Рюриковичей.

В 1584 году умирает царь Иван Грозный. На царствование приходит Федор Иванович, но фактически правит страной Борис Годунов. Под его влиянием Дмитрий вместе с матерью Марией Нагой и ее многочисленными родственниками был выслан в Углич.

Говорят, что в молодых летах в нём начинают обнаруживаться все качества отца. Он находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот, видеть перерезанное горло, когда течёт из него кровь (тогда как дети обыкновенно боятся этого), и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут.

Зимой мальчик лепил снежные фигуры и называл их именами ближних бояр. Окончив работу, он принимался лихо рубить им головы, приговаривая: «Это Мстиславский, это Годунов».

Помимо всего, мальчик еще страдал эпилепсией. По одной из версий, именно в припадке эпилепсии, играя с другими детьми в игру с ножом «в тычки», он перерезал себе горло.

Обнаружив восьмилетнего мальчика мертвым, во дворе поднялись крики, и зазвучал набатный колокол.

Мать Дмитрия во всем обвинила людей Годунова, который по ее мнению избавился, таким образом, от предполагаемого наследника престола. В результате было убито 12 человек Годунова.

Следственная комиссия во главе с князем Василием Шуйским, в ходе расследования и допроса 150-ти человек, постановила, что это был несчастный случай.

Современная версия говорит о том, что причиной его смерти стал неосторожный бросок ножа кем-то из участников игры (убийство по неосторожности).

Гибель Димитрия так и осталась одной из самых больших загадок в русской истории, следствие по убийству Дмитрия ведется до сих пор.

В итоге Мария Нагая была пострижена в монахини под именем Марфы, её братья были отправлены в ссылку, а самые активные бунтовщики-угличане были казнены или сосланы.

Вместе с ними отправился в Сибирь и угличский набатный колокол, который в 1677 г. во время пожара расплавился, но в память о несправедливой каре в 18 веке отлили такой же по весу. Сейчас он находится в церкви Дмитрия «на крови».

На месте гибели царевича в начале 17 века была срублена деревянная часовня, затем деревянная церковь, и в конце 17 века каменный храм.

В церкви сохранились росписи 18 века, изображающие смерть царевича и расправу толпы над убийцами.

Это носилки и рака, которые использовались для перевозки мощей Царевича в Москву.

Сейчас в церкви службы почти не ведутся, она входит в состав музейного комплекса кремля.

С 2001 г. церковь является кандидатом на включение в список Всемирного наследия Юнеско.

После окончания экскурсии по церкви нам дали свободное время для прогулки по кремлю. Желающие могли посетить Преображенский собор и подняться на колокольню, стоящую рядом.

Спасо-Преображенский собор, построенный в первой половине 13 века сначала деревянным, затем, в 1710-е годы - каменным , находится рядом с Палатами удельных князей.

Это главный храм города, и именно в нем сначала был погребен погибший царевич Димитрий.

Службы ведутся по воскресеньям и по праздникам.

После посещения собора я решила подняться на сорокаметровую колокольню.

На втором ярусе колокольни находится сувенирный магазин.

Плата на колокольню чисто символическая, 50 р., без покупки билета, на лестнице стоит ящичек для пожертвований, туда и кладутся деньги.

На каждом ярусе колокольни можно встретить стаю голубей, которые совсем не боятся людей, нагло оккупировали лестницу и другие площадки колокольни.

Ну а виды на округу с колокольни потрясающие даже в такую мерзкую погоду.

Часть группы, кто дополнительно брал билеты в музей под названием «Библиотека русской водки» с дегустацией водки, соответственно, с соленым огурчиком, направились в музей, расположенный напротив кремля, остальные просто гуляли по окрестностям кремля.

В музее можно увидеть первую механизированную машину для разлива вина и водки, самогонные аппараты разных конструкций. А также, оригинальная выставка старинных бутылок (самый старинный - штоф 1812 г.) и различной посуды для пития. Один из интереснейших экспонатов – уникальная медаль, которой Петр Первый «награждал» самых завзятых выпивох.

Рядом с музеем находится магазин шоколада ручной работы "Кондитерская "Craft Chocolate". Помимо шоколада, можно купить еще кофе и сувениры.

Я, как любитель шоколада, не сдержалась и купила несколько шоколадочек себе и в подарок. Цены кусаются, 100 гр. шоколада стоят в среднем 200 р, но он того стоит, о-очень нежный, прямо тает во рту. Аллергикам есть его не рекомендую или соблюдать меру, я от него стала вся красной.

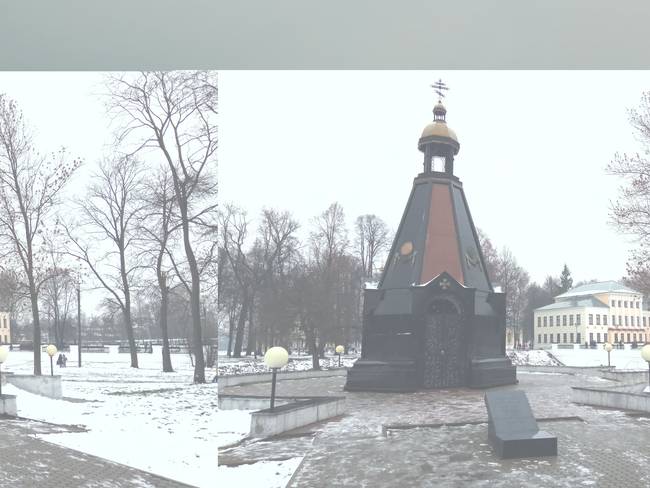

Это Александро-Невская часовня, построенная в 2004 г. по традиции мемориальных часовен на Руси - имеет форму шатра, в память о всех жителях Углича, погибших, защищая Родину.

Казанская церковь нежно бежево-оранжевого цвета.

Богоявленский монастырь. По одной из версий, он был основан в конце 14 века женой Дмитрия Донского Евдокией Московской. По другой версии, его основала Ксения Шестова, мать Михаила Романова в конце 16 столетия.

Из трех монастырей Углича Богоявленский - самый молодой (если так можно сказать о монастыре с более чем шестивековым "стажем"). Изначально располагался в Угличском кремле и состоял из двух деревянных церквей. В 1591 г., после убийства в кремле царевича Дмитрия, в монастырь была насильно пострижена его мать, царица Мария Федоровна Нагая.

Богоявленский собор, заложенный в 1843г., был построен по проекту крупнейшего русского архитектора К.А.Тона, построившего Храм Христа Спасителя в Москве.

Затем нас немного прокатили по городу, где из окна автобуса мы посмотрели на некоторые купеческие дома. Фото, к сожалению не все получились.

Далее мы направились в Алексеевский монастырь. Это самый древний монастырь Углича, основанный в 1371 г. митрополитом Алексием.

Из древних построек монастыря наши дни увидели церковь Успения Пресвятой Богородицы, за свою красоту прозванная «Дивной».

Ее построили почти сразу после страшного польско-литовского разорения, в 1628г. Здесь, в монастыре, погибло более 500 местных жителей и монахов, долго державших оборону. Возможно, по древней традиции, шатровый храм был поставлен в память о них.

Это одно из первых каменных сооружений России, выстроенных по окончании Смутного времени, когда государственная казна ещё не могла себе позволить масштабных строительных работ.

И, рядом с «Дивной» церковью стоит более поздний собор Иоанна Предтечи, построенный в 1681 году.

Сохранились сведения о посещении монастыря Алексеем Михайловичем, Екатериной II, Николаем II.

На этом наша экскурсия по городу Улич закончилась и мы направились в следующий городок - Мышкин, который находится в 38 км. от Углича.

Учитывая мерзкую погоду, времени, проведенного в городе, мне было достаточно. Но, если приехать сюда летом и в хорошую погоду и самостоятельно, то и одного дня будет мало.

Напротив кремля есть небольшой парк Победы, по которому не хватило времени погулять, да и не очень-то хотелось в такую погоду.

Также можно было погулять по набережной Волги и просто по городу, рассматривая дома.

Город, с такой богатой историей, достоин того, чтобы сюда специально приехать.

Следующий мой рассказ будет о Мышкине. До встреч!

Комментариев нет: