Немного о Пскове - Псков (Россия)

Псков – это, прежде всего, церкви. Да, это красивый ухоженный город с приятной атмосферой и многими живописными природными уголками, но подобное можно увидеть и во многих других местах, не забираясь для этого почти за 800 вёрст от Москвы.

А вот таких церквей, как в Пскове – мало где, и уж точно не в таком "ассортименте". Так что Псков – направление преимущественно "архитектурное", для ценителей, знатоков и просто любителей этого "жанра". С него я и начну этот рассказ, в котором потом будет ещё много других интересных и красивых мест.Я не буду много говорить об истории Пскова и о знаковых событиях его биографии. Лучше Википедии и многих "специализированных" "псковских" сайтов я всё равно не напишу, банально переписывать информацию оттуда незачем, а какие-то важные исторические моменты так или иначе всплывут в рассказе о тех или иных достопримечательностях. Сейчас скажу лишь, что расцвет города, основанного более 1000 лет назад, пришёлся на 14-16 века, когда Псков был самостоятельной вечевой республикой, не просто городом, а Господарством Псковским, и именно о тех временах рассказывает нам большинство сохранившегося здесь рукотворного наследия.

=============== >>>>> СОБОР ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Собор Иоанна Предтечи, бывший когда-то частью Иоанно-Предтеченского женского монастыря, закрытого и чуть позже разрушенного большевиками в 1920-х годах (сам собор уцелел лишь потому, что в нём собирались открыть клуб) – один из очень немногих храмов, сохранившихся на левом берегу реки Великой – в Завеличье (с ударением на первом слоге). На протяжении нескольких веков он служил местом погребения псковских княгинь, среди которых были жена князя Довмонта (о нём речь пойдёт дальше) и внучка Александра Невского.

Ивановский собор – одно из древнейших сооружений в Пскове, дошедших до наших дней. По мнению большинства учёных, он был построен в 12 столетии и, несмотря на отдельные переделки, в целом сохранил свой старинный облик, не слишком сильно пострадав во время Великой Отечественной войны. Правда, раньше он был ощутимо выше - культурный слой вокруг него составляет около 1.5 метров:

Двухпролётная звонница в типичном для Пскова стиле появилась уже в 16 веке.

Когда мы подошли к собору, он был закрыт:

И - чудо! Мы уже было собрались уходить, но тут пришла девушка и открыла его - как будто специально для нас!

Собор, несмотря на свою простоту, очень хорош, его так и хочется снять с самых разных мест. Любители аутентичной древней архитектуры, думаю, меня поймут

Ивановский собор стоит метрах в 50 от берега реки Великой, с которой открывается один из классических "открыточных" видов Псковского кремля – Крома:

=============== >>>>> МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Мирожский (полное имя - Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский) монастырь расположен на небольшом природном полуострове в месте, где в реку Великую впадает небольшая ныне речка Мирожка. Он был основан в середине 12 века, и его старейшее сооружение - Спасо-Преображенский собор, датируемый 1156 годом, сохранился до нашего времени.

Вот как выглядит монастырь издали, с противоположного берега (в разное время суток):

Мирожский монастырь – восхитительное место. Я побывал во многих аббатствах и обителях как за границей (читающие мои рассказы не дадут соврать!), так и в России (рассказ про монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья, материал по которым уже собран, появится в обозримом будущем), и могу смело сказать, что редкий из них может сравниться с Мирожским по атмосфере: не просто комфортной, а уютной, практически домашней, даже "дачной". Это не просто уголок спокойствия и умиротворения, это маленький кусочек душевного рая на земле, и расхожее выражение "как у Христа за пазухой", применяемое чаще всего абы как и абы где, здесь воспринимается почти буквально.

Пройдя через ворота в окружающей монастырь невысокой стене, вы попадаете в прекрасный сад, где яблони и груши соседствуют с голубыми елями, через который ведёт "деревенская" грунтовая дорожка. Здесь, кстати, водятся белки, завезённые сюда совсем недавно "по образу и подобию" Псково-Печерского монастыря, кормить которых категорически запрещает табличка на монастырских воротах. Правда, нам они, к сожалению, не встретились.

Слева – деревянный настоятельский дом, построенный в 18 столетии:

А справа, почти напротив него – старинный Спасо-Преображенский собор середины 12 века, о котором я уже говорил. Как и Ивановский, за время своей долгой жизни он изрядно врос в землю и выглядит несколько приземисто, что, в общем-то, характерно для большинства псковских церквей. Звонница была пристроена уже позднее, в 15-16 столетиях.

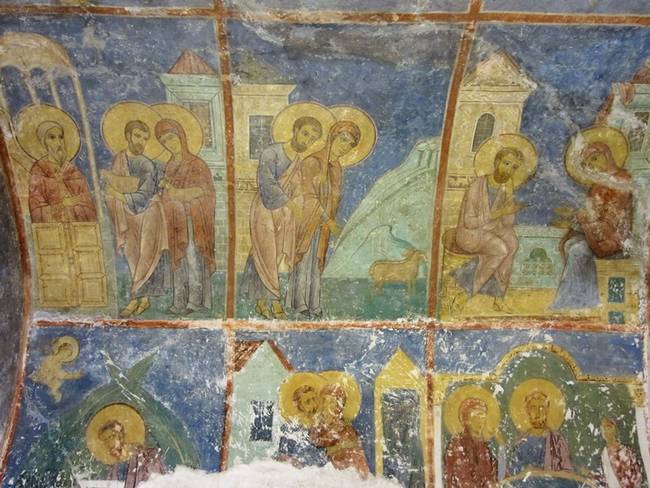

Главное сокровище собора - уникальные домонгольские фрески 12 века, созданные, как полагают, греческими мастерами, которыми покрыты (внутри, разумеется) его стены, колонны и купол. По своей площади и степени сохранности сегодня они не имеют себе равных во всём мире.

В 1582 году во время осады Пскова Баторием фрески были повреждены, их покрыли штукатуркой и… постепенно о них забыли. Только в 19 веке они были совершенно случайно обнаружены во время ремонта. Штукатурку сняли, стенопись начали реставрировать, но сделали это крайне неудачно. И только после новой реставрации, начавшейся в 1969 году, фрески проявились в своём аутентичном великолепии (хотя отдельные работы продолжаются и поныне).

Фотографии, кстати, сделаны вполне легально: снимать без вспышки здесь разрешается. Вход в собор открыт с 11 до 18 часов, цена билета – то ли 100, то ли 200 рублей. Для сохранности фресок внутри поддерживается особый температурно-влажностный режим, поэтому во время сильного дождя собор закрывается.

В притворе собора можно увидеть ещё одну любопытную экспозицию – каменные кресты 15-16 веков, найденные в разное время на территории Псковской области. Кресты самые разные, некоторые – очень неожиданной формы, на многих хорошо видны выгравированные надписи и рисунки. Меня, "любителя камней", эта "выставка" заинтересовала даже больше фресок.

Мы продолжаем идти по тропинке, которая приводит к другому монастырскому храму - церкви Первомученика Стефана (или просто Стефановской), к которой с левой стороны примыкает братский корпус, где находятся монашеские кельи. В своём сегодняшнем виде этот ансамбль сформировался уже в 19 веке, а колокольня была пристроена в 1879 году.

Стефановская церковь относится к не столь часто встречающемуся типу надвратных трапезных храмов (по отдельности - либо надвратных, либо трапезных - сколько угодно, а вот чтоб одновременно и так, и так - это ещё поискать надо). Трапезная является частью церковного здания, что чаще всего бывает именно в монастырях, и построена над воротами, называемыми Святыми, бывшими в старину главным входом в монастырь. Ворота состоят из двух разделённых мощными столбами пролётов: широкого для проезда и более узкого пешеходного:

Главный зал церкви находится на втором этаже, и чтобы попасть туда, надо подняться по двум лестницам. Примерно таким, как ведут в кельи:

Внутри храма бросается в глаза очень необычный иконостас, выполненный в виде каменной алтарной преграды, характерной для ранневизантийских церквей. Она создана, а также расписана образами Христа, Богородицы и святых в медальонах (тоже в византийском стиле) хорошо известным в профессиональных кругах архимандритом Зиноном, которого многие называют лучшим иконописцем современности и даже сравнивают с Андреем Рублёвым. Его работы можно увидеть в Псково-Печерском монастыре, в Москве и Питере, Бельгии и Финляндии, в Вене и на Афоне.

В 1990-х годах Зинон (к тому времени уже Лауреат Государственной премии России, между прочим!) основал в Мирожском монастыре иконописную школу, но вскоре был вынужден покинуть и её, и сам Псков. А произошло это после того как Зинон разрешил итальянскому священнику Романо Скальфи отслужить мессу в неосвящённой часовне монастыря, а в конце литургии причастился вместе с католиками. Казалось бы, что тут такого? "Братья во Христе" вместе помолились богу, служению которого посвятили свои жизни - что может быть логичнее? Ан нет... Политика, на этот раз церковная, и здесь взяла верх над логикой и разумом, Бог в очередной раз был забыт в угоду канонам и правилам, которые уже давно заменили живое учение Иисуса, как и религия давно заменила духовность. Архиепископ Псковский и Великолукский (имя называть не будем - не заслуживает он нашей памяти!) примерно и показательно наказал иконописца, обвинив его в гордыне и запретив ему священнослужительствовать. И только через 5 лет мудрый патриарх Алексий II отменил наказание архимандрита Зинона. Вот так, чудны дела твои, Господи...

Впрочем, дела Господа как раз не чудны. Его учение очень простое - любовь и прощение. Или даже ещё проще: "Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов" - написал апостол Павел. Чудны дела людей, которые, прикрываясь именем бога, дают волю своим амбициям, злости и непримиримости. "Наказываю тебя" - сказал архиепископ. "Иди и впредь не греши" (если вообще грех был) - сказал Иисус...

Ну а я, заканчивая разговор о Стефановской церкви, хочу показать интересную металлическую люстру, центральная часть которой выполнена в виде перевёрнутого шлема древнего русского воина. Или только мне одному так кажется?

На другом берегу Великой, как раз напротив Мирожского монастыря проходит южная граница укреплений так называемого Окольного города, ставшего частью Псковской крепости после её последнего расширения в начале 16 столетия. Среди них особо выделяется Покровская башня, построенная на скалистом выступе - самая мощная крепостная башня Пскова и одна из крупнейших в Европе: длина её окружности составляет 90 метров, а внутри неё можно было разъезжать на лошадях.

В 1581 году польско-литовское войско под предводительством короля Стефана Батория подошло к Пскову и осадило его. Главный удар неприятель решил нанести именно здесь, между Покровской и Свинузской башнями. Рядом с Мирожским монастырём была установлена батарея тяжелых осадных пушек, которая обстреливала город раскалёнными ядрами. В результате часть стены была разрушена, поляки ринулись на штурм, и в образовавшемся проломе завязался бой. В конце концов противник захватил Покровскую башню, но оказался в мышеловке: псковичи взорвали башню вместе с захватчиками (по другим источникам поляки сдались в плен). Этой же ночью горожане закрыли пролом новой деревянной стеной.

Мы ещё увидим и место легендарного пролома, и Покровскую башню, и уникальную двойную церковь рядом с ней, а пока просто посмотрим на это место со стороны, от Мирожского монастыря, как бы глазами Стефана Батория, который находился столь близко от своей вожделенной цели, но так и не смог достичь её...

=============== >>>>> ЗАПСКОВЬЕ

Запсковье (с ударением на первом слоге!), как следует из самого названия - исторический район Пскова, расположенный на правом (противоположном центру города) берегу реки Псковы. Интересен он, прежде всего, своими церквями, по которым мы с Вами сейчас и пройдёмся.

От Крома до Запсковья рукой подать - только свернуть налево и пройти через мост. Троицкий, разумеется, поскольку ведёт к Крому, а значит, к Троицкому собору. Этот мост очень древний, он существовал ещё во времена вечевой республики. Конечно, после этого он много раз перестраивался, был и деревянным, и металлическим, и арочным, назывался и Американским, и Советским, и Высоким, и даже трамваи по нему ходили (а может, и конка - тут не скажу) - на снимке 1946 года ещё видны рельсы.

На мосту мы, правда, застряли - очень уж красивые виды отсюда. А тут ещё солнце, которое так старательно пряталось от нас, пока мы в Кроме ходили, выглянуло, правда, ещё очень робко...

Ну как же тут без своей "Венеции"...

Справедливости ради надо сказать, что эта застройка не является современным "новорусским" кварталом, вторгшимся в историческую часть города. Ещё в 19 веке здесь селились купцы и богатые торговцы, в одном из домов располагались торговые бани - частные, но предназначенные для общественного пользования за плату. Ныне эту набережную, официально - Советскую, прозвали Золотой. При её реконструкции, проводимой в 2003 году, планировалось максимально учитывать прежний облик построек, изображённых на видовых открытках позапрошлого столетия. Насколько это получилось, мне лично судить трудно.

А вот как выглядело это место ещё раньше. При таком плотном судоходстве впору и о речных "пробках" задуматься...

За мостом видна церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Почему с Примостья, думаю, даже объяснять не надо - потому что "при мосте". Первая каменная церковь была сооружена в 1462-1463 годах, но долго не простояла: в 1507 году в одном из её приделов взорвался хранимый там порох. Да и потом церковь много раз горела, а во время Великой Отечественной войны была сильно повреждена.

Очень интересны церковные ворота с двумя проёмами: большим и малым:

Внутренний входной портал тоже массивный, но не столь приземистый:

С рельефным декором на обрамляющих его колоннах:

Архитектурно внутри, надо сказать, большинство псковских церквей очень похожи и отличаются только убранством. Здесь, как видите, вовсю идёт строительство нового иконостаса:

Во дворе церкви мы разговорились с её настоятелем. Он был "в штатском", не "при исполнении", и просто убирал какой-то мусор во дворе. Мы, сначала не зная, кто он, обратились с каким-то вопросом (типа "а что это вон там?"), он ответил, а дальше завязался обычный разговор, хотя в большей части это был монолог священника - не о догмах, не об обрядах, а о жизни. И я хочу сказать, что редко среди священнослужителей можно встретить столь адекватных людей, не оторванных от земли и людских нужд. Практически под всем, что он говорил, я, человек, не обременённый условностями официальных религий, могу подписаться обеими руками. Этот батюшка - настоящий народный служитель, плоть от плоти своего народа, своей земли, своей паствы. Людские чаяния и нужды он знает лучше любых епископов и митрополитов вместе взятых. Я поймал себя на мысли, что он - именно из тех мужиков (в хорошем смысле слова), на которых держится земля. И что я бы очень хотел, чтоб в наших органах власти - от Думы до райсовета - решения принимали именно такие люди - мудрые, рассудительные, амбиции которых распространяются только на одно - как лучше сделать своё дело (не как сделать так, чтоб больше от него поиметь, а именно сделать лучше).

А как хорошо он знает теологию, как отделяет зерно от плевел, истинное от безоглядного фанатизма! "Заставь дурака богу молиться..." - это точно не про него. В отличие от большинства служителей церкви, он ещё понимает учение апостолов таким, какое оно было изначально. Смотрите, сказал он, зачем заставлять девочек идти в церковь в платке? Ведь платок - это символ замужества, а если девочка не замужем - зачем ей платок? Уже вернувшись, я полистал интернет на этот счёт и наткнулся на сайт православного священника протоиерея Николая Кима, который прекрасно пишет: "Поэтому хорошо, если женщина и в наше время приходит в храм с покрытой головой. Но как и любую фразу из Библии мы не можем ее принимать, вырывая из исторического контекста. Поэтому, если в наши дни женщина оказалась в храме без платка, то это ни коем случае не повод ее изгонять из храма! Это просто безумие и преступление против духа Евангелия, придираясь к мелочному исполнению правил или обрядов отгонять человека от Христа. Тот кто это делает встает между Богом и человеком, ищущим Бога. И этот грех во сто крат тяжелее, чем нарушение правила, смысла которого не знаешь. И конечно же, женщина без платка никак не может осквернить храм. Это просто бред. Господь не раз гневно осуждал фарисеев за их слепую приверженность закону в ущерб состраданию и любви к ближнему".

Остаётся только в очередной раз сожалеть, что принятые (и навязанные нам!) представления о боге не только препятствуют нашему духовному поиску, но и закрывают от нас самого бога... И если бы пусть не все, но хотя бы половина священников были такими, как оставшийся безымянным для нас настоятель псковской церкви Косьмы и Дамиана, религия под названием "христианство" была бы просто христианством - учением Иисуса...

Ну а пока настоятель не гнушается совмещать свою должность с функциями прораба, мастера и простого разнорабочего - помните, я говорил, что мы повстречали его, когда он убирал мусор во дворе? А двор, который ещё сравнительно недавно был одной большой свалкой, его стараниями (сам ли он это делал или работу правильно организовал - в данном случае уже дело второе) сейчас выглядит очень ухоженным и симпатичным, один такой лилейник чего стоит, любо-дорого посмотреть:

Церковь Варлаама Хутынского на Званице, или просто Варлаамовская, названная в честь подвижника Варлаама, основавшего под Новгородом Хутынский монастырь - одна из самых красивых в Пскове. Она была возведена в 1495 году, и в своей основе мало изменилась, не считая нескольких более поздних пристроек.

В левой части снимка видно, что церковная ограда слегка поднимается вверх. Здесь проходила последняя, пятая крепостная стена Пскова, сооружённая на рубеже 15–16 веков. Местами она ещё сохранилась, но её состояние, мягко говоря, обещает желать много лучшего...

На барабане под куполом хорошо заметен "фирменный" декор старинной псковской архитектуры - так называемый бегунец: орнаментальная кирпичная кладка в виде бордюра, составленного из углублений треугольной формы, попеременно обращённых вершинами то вверх, то вниз.

Какое "романское" крыльцо!

Небольшой фрагмент интерьера:

Церковь Воскресения Христова со Стадища была построена в 1532 году и с незначительными изменениями сохранила свой первоначальный облик. Название места, где она находилась, говорит о том, что где-то поблизости располагалось пастбище или выгон для посадского скота.

Очень красивая церковь - мощная, но невысокая, вросшая в землю (что буквально так и есть, учитывая глубину образовавшегося культурного слоя), и при этом с очень гармоничными пропорциями. Настоящая русская романика, одно крыльцо, опять же, чего стоит!

Фирменный псковский приём: в верхней и нижней частях колонна (что на крыльце, что на звоннице) квадратного сечения, а в середине - круглая:

И тоже характерный псковский декор апсиды:

Интерьеры церкви довольно скромные. Обратите внимание, что в верхней части стен видны круглые отверстия. Это голосники, предназначенные для улучшения акустики внутри церкви. Их начали делать ещё в древней Руси, куда эта традиция, по-видимому, пришла из Греции. В классическом исполнении в отверстия вставлялись керамические сосуды (горловинами в сторону помещения, естественно), есть ли они конкретно здесь - к сожалению, увидеть сложно.

Ещё одна прекрасная церковь Запсковья - Нерукотворного образа (или Образская) с Жабьей лавицы. В прежние времена местность, где она находится, было покрыто болотами и топями, через которые перебррсывали деревянные настилы и мостки, называемые лавицами - отсюда и пошло название храма. Впервые он был построен из дерева в 1487 году, причём всего за 1 день во время мора, дабы упросить Господа смилостивиться и прекратить эпидемию. Это событие сохранили для нас псковские летописи: "...того же лета бысть мор во Пскове, да церковь поставиша на Запсковье у Жабьи лавицы во имя Нерукотворенного Образа и совершили однем днем и осветили, месяца августа 26 день однодневная деревянная".

Когда на её месте появился каменный храм, неизвестно, равно как и неизвестно, когда она приобрела свой нынешний облик (речь идёт о 16-17 столетиях, а в более точных сроках мнения разных учёных расходятся). Но, когда бы это ни произошло, мы видим её именно такой, поскольку во время войны Образская церковь не пострадала. Она представляет собой довольно сложный архитектурный ансамбль, причём совершенно не симметричный, но именно эта "каменная какофония" придаёт ей живописность, обаяние и особый шарм.

По причине болотистой местности получила своё название и церковь Ильи Мокрого, или Ильи Пророка с Луга. Когда-то она была монастырской, но в 1764 году Ильинский монастырь упразднили, а церковь стала приходской. Свой нынешний вид она приобрела в конце 17 века и, на мой взгляд, внешне уступает прочим храмам Запсковья. Мы, по крайней мере, здесь долго не задержались.

Зато откровенно порадовала церковь Богоявления с Запсковья (или Богоявления на Бродах) 15 века, бывшая когда-то кончанской, то есть главной церковью одного из псковских концов - так в вечевом Пскове называли самоуправляющиеся городские районы. Каждый конец имел даже своё собственно вече, на котором решались местечковые вопросы - такие как, например, строительство церквей, на которые частенько просто скидывались.

В 16 столетии к северо-западной стене храма пристроили величественную четырёхпролётную звонницу.

Церковь сильно пострадала во время войны, но была отреставрирована в своём аутентичном виде. Многие учёные и деятели культуры называют её одним из самых выдающихся памятников псковского зодчества. А французский архитектор Корбюзье, посетивший Пскове, сказал, что самое сильное впечатление на него произвела именно церковь Богоявления с Запсковья.

Впрочем, чтобы восхищаться чем-то, чужие мнение, чьи бы они ни были, совсем не нужны. А Богоявленская церковь вызывает самое искреннее восхищение. Давайте вместе полюбуемся ей:

Оригинальна и красива выложенная из камня лестница, ведущая ко входу в храм:

И, конечно, очень живописно церковь смотрится со стороны реки:

Дорожка спускается от церкви Богоявления к реке Пскове, через которую ныне переброшен пешеходный мост, а когда-то была переправа. Это место издревле называли бродами, поскольку река здесь была довольно мелкая, и её можно было ("зная места") перейти вброд. Отсюда пошло второе название Богоявленской церкви, которое я упомянул выше (на Бродах). Сегодня же это один из самых прекрасных и живописных уголков Пскова, в котором обустроена красивая зона отдыха.

Немного нарушая географию этой части рассказа, я покажу церковь Петра и Павла с Буя, расположенную на другом берегу (формально уже не в Запсковье) напротив церкви Богоявления - так, что от обоих открываются красивейшие виды друг на друга:

Петропавловская церковь - очень древняя, тоже кончанская. Первое упоминание о ней относится к 1373 году, но есть мнения, что она была основана раньше. Какому же именно периоду её истории соответствует облик, появившийся после сравнительно недавней реставрации нашего времени, сказать трудно.

Интересно, что глава церкви, в отличие от многих прочих псковских храмов, покрыта металлом (алюминием) с тиснённым звёздчатым орнаментом:

Вот так, сделав круг по Запсковью, мы вновь оказались недалеко от Крома:

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: