Суздаль. Начало - Суздаль (Россия)

Суздаль - настоящий супершедевр на туристической карте России, и города, которые можно поставить рядом с ним, можно пересчитать по пальцам (если вообще можно, а его "формате" подобных ему и вовсе нет).

Он исключительно гармоничен: Суздаль – это идеальное слияние природы и архитектуры, живописных ландшафтов и шедевров русского зодчества. И если вспомнить распространённый штамп о "музее под открытым небом", который порой применяют где ни попадя, то Суздаль соответствует ему на 200%. Даже Флоренция, признанная мировая сокровищница искусства, при всём богатстве своих "экспонатов", как город, на 2/3 состоит из однообразных унылых улиц цвета... ну, этого самого:) А Суздаль - действительно один сплошной музей, каждый "зал" которого достоин того, чтобы рисовать с него картину или просто приехать сюда: проходных улиц и кварталов в его исторической части практически нет.Большинство рассказов о Суздале начинаются с Рождественского собора - "сердца" не дошедшего до нас в привычном (или стереотипном?!) смысле этого слова Суздальского кремля, но я хочу остаться при своих воспоминаниях - мне кажется, так они получатся более живыми - и построю свой рассказ хронологически: в том же порядке, как это происходило "в реальном времени". В Суздале у нас было запланировано 2 основных маршрута: главный, "большой", и поменьше, "локальный". Но начну я не с них, а с небольшой "факультативной" прогулки, которую совершил утром первого дня (мы приехали сюда накануне вечером уже в начинающихся сумерках и, естественно, кроме ужина ничего не планировали), ещё до завтрака, по ближайшим окрестностям отеля - мне кажется, она очень показательна с точки зрения аутентичной патриархальности Суздаля - если не придираться к мелочам, конечно: местами создаётся впечатление, что здесь мало что изменилось за прошедшие пару (а то и больше) столетий...

Этот фотосет я специально оставил без комментариев, поскольку цель у него была не познавательной, а исключительно визуальной. Но одну церковь я всё же представлю, поскольку специально к ней мы не подходили, и дальше о ней речь не пойдёт. Это посадский храм Илии Пророка на Ивановой горе, построенный в 1744 году на краю Ильинского луга, где некогда находилась Архиерейская слобода. После революции его колокольня и трапезная были разрушены и восстановлены уже в наши дни - в 2010 году.

Сейчас мы находимся на так называемой Заречной стороне Суздаля. Река - это Каменка, приток Нерли, которая протекает через весь город с севера на юг, но не "вытянувшись в струнку", а изгибаясь многими петлями, как будто "перебегая" от одной достопримечательности Суздаля к другой (такое ощущение, что в какую сторону ни пойди - выйдешь к реке:)). Собственно, так оно и есть, только причинно-следственная связь тут обратная: большинство храмов и монастырей строили на её берегах или вблизи них - не последнюю роль в этом имел тот факт, что в прежние времена Каменка была судоходной.

..........

А теперь мы перейдём речку и отправимся на "городскую прогулку" по "большому" маршруту. Не так уж далеко видны купола Кремля и шпили прилегающих к нему церквей, но туда мы пока не пойдём:

Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с шатровой колокольней - довольно старая, возведённая в 1720 году на месте прежней, разрушенной годом раньше при пожаре:

Один из памятников "позднего Суздаля"- ансамбль Гостиного двора, или Торговых рядов, сооружённый на главной городской площади в начале 19 века в виде длинной галереи с внешней колоннадой. До нашего времени ряды сохранились не полностью: при большевиках часть их была разобрана (вот кому помешали?), а в 1970-х годах фрагментарно восстановлены со стороны реки.

В 1720 году на площади, которая уже тогда была торговой, но имела, естественно, другой вид (поскольку Гостиного двора ещё не существовало), была возведена церковь Воскресения на торгу, которая, к сожалению, находилась на реставрации. Зато сама площадь, вымощенная булыжником, имела вполне аутентичный вид, а благодаря пробившейся между камней зелёной травке - ещё и живописный (видимо, благодаря этому она и "засветилась" в ряде фильмов, самый известный из которых - "Женитьба Бальзаминова"):

Суздаль - это вообще город храмов, многие из которых находятся, что вполне естественно, в историческом центре: часто смотришь на один, а за ним и по сторонам от него высятся шпили и купола других. Причём многие из них строились попарно: тёплая зимняя церковь рядом с холодной (но, как правило, более красивой) летней. Таких пар мы ещё увидим предостаточно, а вот к северному торцу торговых рядов прилегает "одиночная" Кресто-Никольская церковь 1770 года, любопытной особенностью которой является то, что с противоположных сторон она выглядит по-разному, будто это два совершенно разных храма. Объясняется сей факт тем, что в 19 веке её западная часть была перестроена.

..........

Два "парных" храма расположены чуть восточнее Торговой площади: это летняя церковь Константина и Елены (или просто Цареконстантиновская) с богатым декором и церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (Скорбященская). Первая была сооружена в 1707 году на собранные посадскими жителями средства на месте прежней деревянной и стала последним возведённым в Суздале пятиглавым храмом.

В первой половине 19 века к западному фасаду зачем-то пристроили совершенно инородную по стилю округлую паперть с тремя портиками:

Изнутри верхние части стен, переходящие в купол, покрыты росписями:

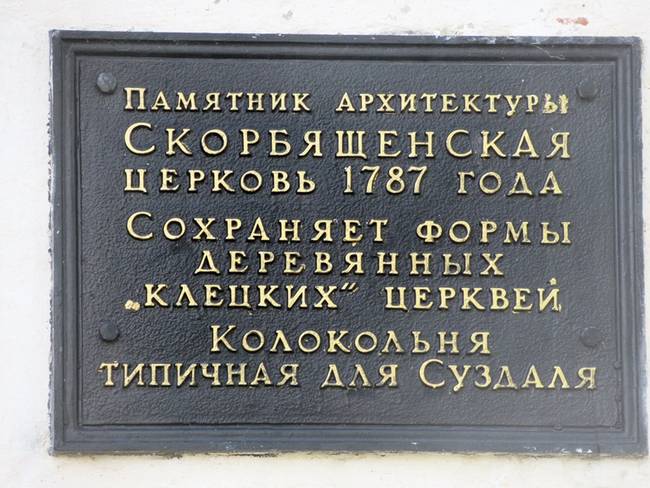

Во второй половине 18 столетия рядом с ней появилась "тёплая" каменная церковь, освящённая в честь иконы "Всех Скорбящих Радость".

По своей архитектуре она, как и большинство зимних храмов, имеющих, прежде всего, утилитарное назначение, очень проста, но имеет одну интереснейшую особенность. Это её колокольня с вогнутым шатровым верхом, иногда называемым дудкой, который считается характерной чертой суздальских храмов (хотя подобных здесь, если честно, не так уж и много).

Несмотря на утилитарность, храм остаётся храмом, и неброский, но искусный наружный декор здесь тоже имеется - и в верхней части стен, и на колокольне.

Хотя церкви стоят совсем рядом с Гостиным двором и центральной улицей (почему-то до сих пор носящей имя Ленина), их окружают совершенно деревенские "посадские" пейзажи с одноэтажными деревянными домами. В целом они здесь не такие интересные, как в Кимрах, Киржаче или Астрахани (называю города, посещённые в этом году), но всё же я решил сделать из них, в том числе и чтобы разнообразить "храмовую тему", от которой всё равно никуда не деться, фотоподборку с условным названием "одноэтажный Суздаль" (пара домов, правда, выбиваются из общего ряда тем, что имеют 2 этажа, но не думаю, что это так уж страшно):

А хозяева этого дома расстарались и соорудили очень красивый забор:

...........

Ещё один "сдвоенный" храмовый комплекс в самом центре Суздаля включает в себя Лазаревскую и Антипиевскую церкви. Роскошная летняя Лазаревская церковь с двумя рядами кокошников и пятью высокими стройными барабанами под куполами была построена в 1667 году и стала первым пятиглавым храмом Суздаля. Возведённая рядом с ней в 1745 году зимняя церковь, посвящённая священномученику Антипию, сама по себе очень простая, но её яркая нарядная колокольня (есть мнение, что она появилась раньше храма) с шатровым верхом "дудочной" формы делает этот ансамбль одним из самых известных в городе.

Аккурат напротив Антипиевской церкви находится деревянный дом торговца калачами Ф. Фирсова постройки 19 века, который сегодня называют не иначе как Домом Бальзаминова: в 1964 году в нём снимались сцены фильма "Женитьба Бальзаминова".

* * * * * * * * * *

Ризоположенский монастырь - один их пяти (!), расположенных в небольшом Суздале (причём 4 из них являются действующими), и самый древний из них. Он был основан ещё в домонгольский период, в 1207 году, суздальским епископом Иоанном (попутно отметим, что сам Суздаль впервые упоминается в летописи в 1024 году, но некоторые историки относят его возникновение ко 2 половине 10 столетия). Во время монгольского нашествия монастырь чудом уцелел (по преданиям - благодаря молитвам монахини Евфросинии Суздальской - принявшей здесь постриг дочери князя Михаила Черниговского), но поскольку все его первые постройки были деревянными, ни одна из них не дошла до наших дней, и сегодня мы видим очень "пёстрый" во временном смысле ансамбль: от 16 до 19 веков.

Одно из самых красивых, интересных и колоритных строений Ризоположенского монастыря (да, пожалуй, и всего Суздаля) - сооружённые в 1688 году Святые ворота с двумя разновеликими арками (для прохода и проезда) и двумя шатрами над ними:

Видная издалека 72-метровая колокольня, самая высокая в городе - последняя из дошедших до нас монастырских построек: она появилась на месте прежней шатровой, сгоревшей в конце 18 века, уже в начале 19 столетия и, конечно, не вписывается в общий архитектурный стиль не только монастыря, но и всего Суздаля.

А самое древнее сооружение - собор Положения риз Пресвятой Богородицы, или просто Ризоположенский: он был возведён в середине 16 века. Это классический русский храм тех времён, храм-крепость с узкими окнами-бойницами, величественный в своей простоте, с идеальными пропорциями и гармоничными формами. Он дошёл до нас в своём первоначальном виде, относительным новоделом является только паперть, пристроенная к западному фасаду в 1688 году.

..........

Недалеко от Ризоположенского расположен Александровский монастырь, второй по древности в Суздале. Как и его сосед, он был основан, по преданию - самим Александром Невским, в 13 столетии, только несколькими десятилетиями позднее: в 1240 году.

К сожалению, в 1608-1610 годах монастырь сожгли поляки, поэтому его старинные сооружения не сохранились, и сегодня мы видим его в облике конца 17 века, когда при помощи царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I, началось его масштабное восстановление. К этому времени относится и строительство Святых ворот, отреставрированных в 1947 году, которые сегодня являются главным входом в монастырь (выйти можно через не закрывающийся проход с противоположной стороны):

Вид на внутреннюю территорию обители через фигурную деревянную створку ворот:

Главное сооружение Александровского монастыря - пятиглавая церковь Вознесения Господня со стоящей отдельно шатровой колокольней.

Особенность колокольни (я бы даже сказал, не характерная для Суздаля) в том, что она является очень простой, не имея практически никакого декора:

Рядом с храмом стоит современный дом настоятеля - вроде, обычная, но явно очень добротная деревянная изба:

Небольшой монастырский огород почти весь усажен хреном:

И просто несколько фрагментов деревенской улицы напротив монастыря - по ней мы сейчас и отправимся дальше:

..........

А дальше начинается один из самых интересных и живописных, тех, что принято называть открыточными, уголков Суздаля: мы выходим на высокий с этой стороны берег Каменки, и перед нами открывается великолепная панорама сельских окрестностей с видом на 2 монастыря: Покровский на другом берегу реки (белый) и Спасо-Евфимиев, со светло-коричневыми стенами и башнями, к которому мы сейчас и направляемся.

С увеличением: центральная часть Покровского монастыря и ближняя угловая башня ограды Спасо-Евфимиева:

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: