Английский замок, Коннетабль, Приорат… - Гатчина (Россия)

Гатчина – город в Ленинградской области, расположенный в 42-х километрах к югу от центра Санкт-Петербурга. С населением в 93 тысячи человек – это самый крупный город Ленобласти. Исторический центр города включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В городе находится государственный музей-заповедник «Гатчина», в который входят Большой Гатчинский дворец, Приоратский дворец, парки Дворцовый и Сильвия с сооружениями. Близость к Санкт-Петербургу уготовила Гатчине судьбу стать одной из императорских резиденций, но обо всём по порядку.Как Гатчина стала Гатчиной

В 1702 году в ходе Северной войны земли, на которых сейчас находится наш славный город, отошли России. Предвестником Гатчины было село Хотчино. Через некоторое время начальная буква Х в этом названии трансформировалась в Г и селение стали звать Гатчино, а потом и средний род трансформировался в женский – Гатчина. Статус города присвоил Гатчине Павел I в 1796 году. Грянула революция. Городам стали давать имена героев времени. С 1923 по 1929 город назывался Троцк в честь Льва Давидовича Троцкого. Он участвовал в отражении похода Керенского – Краснова в 1917 году и в обороне Петрограда в 1919 году. В 1929 году Троцкого выслали из СССР. Город срочно переименовали, и стал он Красногвардейском. Такое революционное название не стерпели оккупанты в 1942 году и переименовали в Линдеманштадт, в честь своего главнокомандующего Георга Линдемана. После освобождения города от оккупантов в 1944 году Президиум Верховного Совета СССР вернул городу историческое название – Гатчина.

Город рекордов

Гатчина была императорской резиденцией Павла I, Марии Фёдоровны, Николая I, Александра II, Александра III. Это обстоятельство во многом определяло развитие города. В1881 году здесь впервые в России установили электрическое освещение на плацу перед императорским дворцом. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Гатчина была признана самым благоустроенным городом России. В 1910 году построен первый в России военный аэродром и открыта первая в стране воздухоплавательная школа. Но самое главное, что оставили императоры потомкам – это дворцово-парковые ансамбли, соборы, памятники. Пройдёмся по основным достопримечательностям города.

Покровский собор

Небесные купола храма видны из разных уголков Гатчины. Красота трудноописуемая. Построен собор в начале прошлого века.

Освятил храм 8 октября 1914 года епископ Нарвский Геннадий. Авторы проекта собора в псевдорусском стиле с элементами эклектики архитекторы Леонид Харламов и Александр Барышников. В 1919 году Харламов примкнул к белому движению и с войсками Юденича ушёл заграницу. Дальнейшая судьба его неизвестна. Александр Барышников умер в 1924 году. В тридцатых годах по этой церкви прошёлся красный каток. Настоятель храма протоиерей Севастьян Воскресенский вместе с другими гатчинскими священниками был расстрелян 12 марта 1938 года. За несколько лет до этого разогнали женский монастырь, находившийся на территории церкви. 18 февраля 1932 года в Среднюю Азию сослали последних монахинь. 11 мая 1939 года церковь закрыли, а помещение отдали под склад «Гатчинторга».

Вернули храм православной общине в 1990 году. Второе в истории храма освящение 14 октября 2012 года совершил епископ Гатчинский Амвросий.

Собор святого апостола Павла

Храм в псевдорусском стиле по проекту архитектора Романа Кузьмина построен в 1846 – 1852 годах. Основателем собора является император Николай I. Именно его повелением были выделены деньги на строительство, он указал примерные размеры храма. У этого собора более счастливая судьба, чем у другого гатчинского храма – Покровского. Собор святого апостола Павла и в советское время оставался действующим. Храм не был сильно повреждён и во время Великой Отечественной войны. В 1946 –1949 годах здание восстановили, и оно приобрело первоначальный вид. 12 июля 1952 года собор успешно достиг столетнего рубежа, который торжественно отпраздновали. Храм пятиглавый. Центральный купол двенадцатигранный. Боковые купола – восьмигранные, на двух из которых располагаются звонницы. Портал главного входа с окном-розой. Такие же окна имеются на южном и северном фасадах.

Приоратский дворец

Дворец построен в 1798 – 1799 годах. Архитектор Николай Львов впервые в России применил технологию землебита, при которой среди прочих строительных материалов используется грунт. Этим и знаменит сравнительно небольшой дворец в Гатчине. Стоит он на берегу Чёрного озера. По архитектуре это стилизация под средневековые католические монастыри. Оригинальность сооружения заключается в том, что оно с разных сторон открывается по-новому. Вы найдёте в нём черты и готической капеллы, и русской усадьбы, и крепости. Дворец построен для Мальтийского ордена. Дело в том, что император Павел I в 1797 году подписал Конвенцию, по которой в России создавалось «Великое Приорство» Мальтийского ордена. Приоратский дворец в Гатчине – летняя резиденция для приора Мальтийского ордена принца Конде. Во время Первой мировой войны во дворце был госпиталь, в 1924-м расположилась экскурсионная станция, с 1930 по 1940 год – базы отдыха ленинградских заводов. Во время Великой Отечественной войны дворец частично подвергся разрушениям. Был восстановлен. В послевоенное время в здании располагались сначала военно-строительная часть, затем Дворец пионеров и школьников, с 1968 года до начала восьмидесятых – краеведческий музей. Затем проходила реставрация. Для посетителей Приоратский дворец открылся в 2004 году.

Коннетабль

Этим именем называется обелиск в центре города. Коннетабль – это высшая военная должность в средневековой Франции. В 1782 – 1783 годах Павел I путешествовал по Европе. Под Парижем его сильно впечатлил ансамбль с обелиском. Он загорелся идеей соорудить нечто подобное и в России. И где конкретно? Конечно, в любимой им Гатчине. Ансамбль с обелиском призван прославить наследника российского престола. 600-тонный 32-х метровый обелиск построил в 1793 году мастер каменотёсного дела Кирьян Пластинин. Имя зодчего точно неизвестно. Предполагают, что им был придворный архитектор Павла I Винченцо Бренна. 23 мая 1881 года обелиск до основания разрушил удар молнии. Восстановлен памятник в 1866 году. Ремонт ансамбля с обелиском проводился в 1904 и 1914 годах. В годы фашистской оккупации на место медного шара, венчающего обелиск, установили свастику. После освобождения Гатчины символ нацизма сбросили. В 2016-2017 годах проводилась реконструкция этого архитектурного ансамбля. Обновлённый Коннетабль стоит на прежнем месте.

Памятник Павлу I

Открыт монумент работы скульптора Ивана Петровича Витали 1 августа 1851 года. Бронзовая статуя императора Павла I создана на основе портрета Степана Щукина. Картина находится в Третьяковской галерее в Москве. Портрет написан в 1796 году и был одобрен императором. Восхищает в этом памятнике все: и фигурный пьедестал из финского гранита, и сама скульптура императора в меру величественной позе. В 1919 году памятник подвергся угрозе сноса. К счастью у шедевра нашёлся защитник в лице хранителя музея Владимира Макарова. С тех пор скульптуре императора ничего не угрожало. И теперь памятник Павлу I один из неофициальных символов города Гатчины. Изображение скульптуры императора можно встретить на сувенирной продукции.

Большой Гатчинский дворец

Сооружение построено по проекту зодчего Антонио Ринальди в 1766 – 1781 годах. Гатчинский дворец – замечательный образец русского классицизма конца XVIII века. Иногда этот дворец называют замком. Почему? Чем отличается замок от дворца? Со средних веков замком считалось укреплённое от врагов жилище феодала. На страже замков были водные рвы, крепостные стены, бастионы, башни с бойницами. У творения Антонио Ринальди в Гатчине тоже имеются оборонительные укрепления – бастион перед центральным южным фасадом, с другой стороны здания имеется водный ров, да и ещё есть башни, которые тоже могут служить оборонительным оплотом. Укрепления носят скорее декоративный характер, но, тем не менее, они есть. Значит, сооружение вполне можно назвать замком. Во всех императорских резиденциях вокруг Петербурга построены только дворцы. Почему же в Гатчине решили сделать иначе? Очевидно, потому, что сооружение изначально не строилось как императорская резиденция.

В 1765 году императрица Екатерина II подарила Гатчинскую мызу своему фавориту Григорию Орлову, который был страстным охотником, поэтому и был выбран проект, напоминающий английский охотничий замок. Строительство велось пятнадцать лет. В 1781 году оно завершилось. Перед взором современником предстало здание, облицованное местным камнем – пудостским известняком.

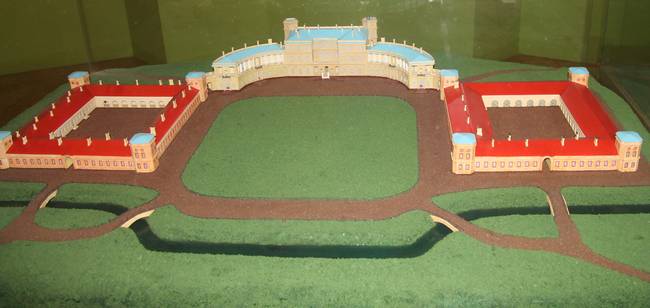

Центральное трёхэтажное здание с двумя башнями дугообразно соединялось слева и справа со служебными одноэтажными квадратными флигелями – каре. Параллельно со строительством архитектурного ансамбля создавался рядом с замком английский пейзажный парк. Владельцу Григорию Орлову не суждено было долго наслаждаться всей этой красотой. Он скончался в начале 1783 года. Замок недолго оставался без хозяина. В том же году Екатерина II выкупила Гатчинскую мызу у наследников Григория Орлова и передала её своему сыну великому князю Павлу Петровичу, будущему императору Павлу I, который вступил на престол в 1796 году. Охотничий замок фаворита государыни превратился в императорскую резиденцию. С тех пор до самой революции во дворце жили императоры. Современный вид, который мы видим сегодня, архитектурный ансамбль принял при Николае I в середине XIX века. Дело Антонио Ринальди продолжили зодчие Винченцо Бренна и Роман Кузьмин.

После революции дворец превратили в музей, который, например, в 1921 году посетила 21 тысяча человек. Грянула Великая Отечественная война. Гатчина попала в зону оккупации. В ходе военных действий дворец значительно пострадал. Была уничтожена вся внутренняя отделка дворца. Музей решили не восстанавливать. Оставшиеся предметы из коллекций передали на хранение в 24 музея. Возвращение этих предметов идёт до сих пор. С 1950 по 1959 годы в здании располагалось военно-морское училище, затем помещение занимал ВНИИ «Электростандарт», который освободил помещение дворца только в 1976 году. После этого музей стал возрождаться. 8 мая 1985 года к 40-летию Победы были открыты для показа первые интерьеры.

Внутреннее убранство

По бокам центрального здания дворца находятся 34-метровые башни. Одна из башен называется Сигнальная, там располагался оптический телеграф, вторая – Часовая. В Зале вводной экспозиции представлена вся история дворцово-паркового ансамбля.

Особенно восхищают макеты замка: первоначальный вид сооружения 1781 года и второй макет здания, дошедшего до наших дней.

Во дворце есть подземный вход, ведущий к Серебряному озеру. Благодаря хорошей акустике эхо повторяет до четырёх слогов. Именно поэтому подземный ход назвали грот «Эхо».

Основные зодчие, занимавшиеся внутренними интерьерами были Антонио Ринальди, Винченцо Бренна, Роман Кузьмин. И слава нашим реставраторам, которые со второй половины семидесятых годов и по сегодняшний день возвращают внутреннему убранству здания былую красоту императорских времён, а возможно, что не только возвращают, но и приумножают. Большая часть отреставрированных помещений находится на втором этаже центрального здания.

Самое большое помещение – Белый зал площадью в 250 квадратных метров. В своё время его оформлял сам Антонио Ринальди. «Верхняя тронная Павла I» запомнилась троном.

Здесь император принимал иностранных послов и других важных персон. В «Малиновой гостиной» центральное место занимали гобелены с историями Дон Кихота. На данный момент присутствует только один гобелен, два других не возвращены из Павловска. «Тронная императрицы Марии Фёдоровны» находится рядом с «Белым залом». Изначально это была китайская комната, оформленная Антонио Ринальди. Он мастерски оформлял помещения на восточные темы. Со временем стены затянули малиновым штофом и устроили картинную галерею из пятидесяти девяти картин.

Запомнилась «Парадная опочивальня Марии Фёдоровны» ложе монарха – альков с резной золочёной кроватью, увенчанной гербом с орлом.

Отреставрированных императорских хором много. Я упомянул только то, что запомнилось мне. При посещении дворца каждому запомнится что-то своё.#выживание #туризм #активный отдых #лес #природа #приключения #дикая природа #поход #охота #огонь #отдых #рыбалка #палатка #выживание влесу #отдых на природе

Комментариев нет: